張瑜真(國立臺灣大學人類學系三年級)

方宇祥(國立臺灣大學人類學系三年級)

周哲瑋(國立臺灣大學政治學系五年級)

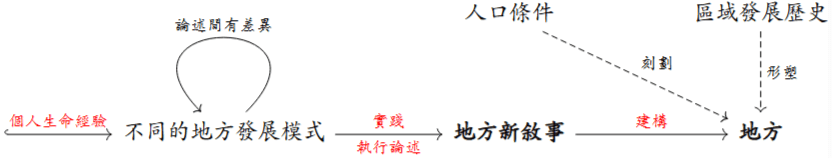

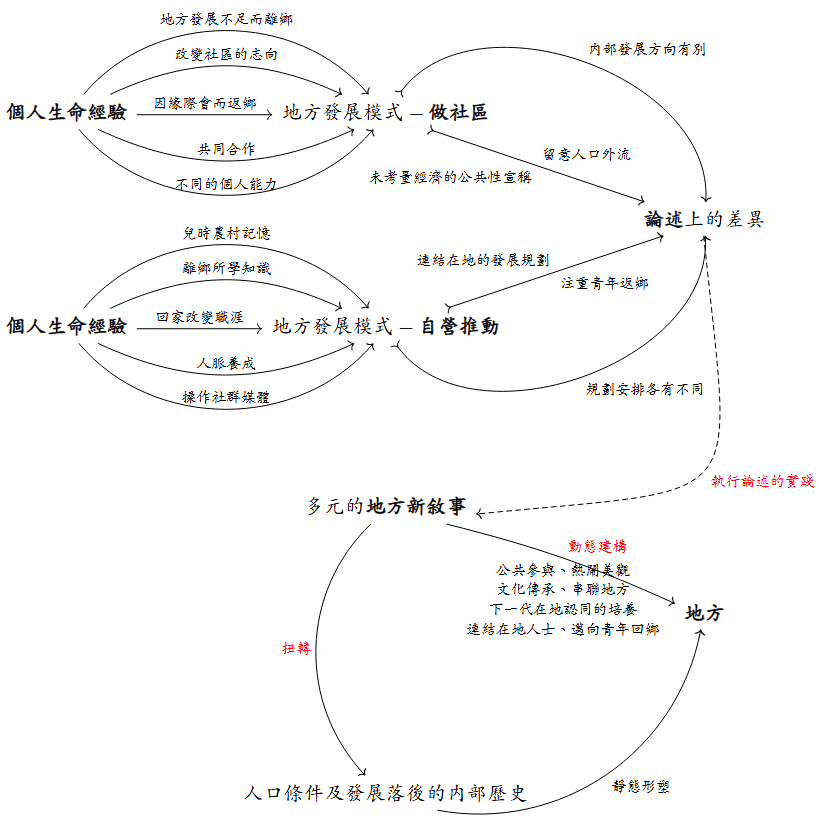

本文探討雲林縣四湖鄉沿海(主要聚焦於萡子寮、三條崙、林厝寮)面臨人口老化、青年外流等問題下,透過參與觀察及訪談法捕捉在地居民參與地方發展事務的行動歷程,並分析這些行動者的個人生命經驗如何影響他們選擇的地方發展模式,以及進一步影響他們如何談論地方。嘗試論證他們的個人生命經驗形塑了地方發展的實踐樣貌,且地方發展所承載且試圖執行的異質論述,經由實踐作為而豐富了「在地敘事」的內涵,呈現了參與者對切身關心的土地的記憶、經驗、認同、想像或情感。我們運用Tim Cresswell的社會建構論與Doreen Massey的動態地方觀點,探討前述行動者的個人生命經驗與地方發展的論述規劃、具體實踐,及在地敘事,皆深刻影響著地方的形塑,呈現四湖鄉沿海所具有的多元樣貌為動態、非同質化的存在,也被各種社會關係所建構與再生產。1

前言

位於萡子寮村子中心、普天宮前方的一塊廣場,是2019年那一波社區營造而出現的「彩虹廣場」。廣場旁的店家呈兩側對稱排列,鮮豔多彩的招牌,除了如其名地有各種顏色妝點,也盡力展現著各自店家特色,在灰白色調的村子裡格外顯眼。我們在萡子寮的兩週,最常拜訪廣場一側的無名早餐店。早餐店的招牌僅寫著「早餐」,一旁以花朵的圖像點綴。

某日早晨,我們和老闆娘聊起她的過往,無意間得知她並非本地人,在萡子寮卻已經待了三十餘年。老闆娘說當年來這裡做生意時,萡子寮非常熱鬧,談起當時的熱鬧盛況不免感嘆。這三十年間,因為各種產業結構的轉變,以及人口外移、村內長輩逝世等等,現在村裡常住居民寥寥無幾,偶有一批觀光遊覽車團到訪,但很快便離去。老闆娘從最初的貨車開始經營,到現在轉移至廣場上的店面,顯見曾經有過的一段盛況。我們刻意問起店面上方的招牌,老闆娘表示招牌有點小、沒有名字,有些可惜,不容易讓人注意到。她提到曾經有位客人天天上班路過此地,卻不知道這一排商店中有賣早餐,直到和同事聊起早餐店才發現。而在廣場另一端的彩繪村,屬於萡子寮社區營造中最顯著的建設,然而老闆娘表示自己時常忙於工作,對店門口對面的「社區營造」藝術沒什麼關心,但就她所見沒什麼人來,更反問我們對彩繪村的看法。

如同上述與早餐店老闆娘的對談,村內不少人對「社區營造」有類似的想法。有些人認為平時不容易注意到,有些人表示對觀光、經濟效益沒有太大幫助。這便是我們在田野調查時發現的矛盾之處:萡子寮的社區營造曾經有過一段蓬勃發展的時期,集結村內各式人力、人才協力打造理想的社區;然而因為社會產業結構與人口的轉變,村內的人口組成與收入來源也隨之起伏變動,致使村民們面臨了更龐大、複雜的問題。政府推行下的「社區營造」逐漸衰微、無力,在此已無法解決這類問題,需要朝向穩固經濟基礎、人才培育等方向,才可能在當前困境下有所突破。而2017年左右湧現的一批青年返鄉浪潮,則為四湖沿海一帶的地方發展注入了新動能。

在萡子寮村內屬於年輕一代的善水咖啡老闆,以及由萡子寮沿著海線一路往北的三條崙、林厝寮,則出現了荒涼騎驛咖啡、海味蒜的林煌智等返鄉青年,在近五到十年內回到了家鄉發展事業。我們觀察到這群人在家鄉或外地發展事業之餘,也有意投入於家鄉的地方發展,例如幫助地方的農民突破當前市場困境,也藉由自營的咖啡館空間,與社區居民、其他返鄉者連結,構成了綿密交織的人際網絡。

四湖鄉多樣的地方發展圖像,引起我們探究本地人離鄉與回鄉經驗的興趣,以及他們又如何重新聚集在這裡,共同合作實踐、突破地方發展的困境。本文嘗試以Cresswell(2006[2004])的社會建構論立場理解四湖沿海地區,不同的行動者(從事社區營造者、自營推動地方事務者)如何透過他們所採取的行動模式理解地方、論述地方;以及不同模式與各個行動者之間,存在對地方什麼樣的實踐與論述差異,而這些差異如何建構對地方更動態的認識。換言之,本文意圖探討四湖鄉沿海的各村落,如何透過不同的行動者,建構出多重的「地方」樣貌與想像。同時,也以Massey(1994)重新定義的地方性質,討論四湖沿海此地,從事地方發展者如何透過其「離鄉」與「回鄉」與個人生命經驗,建構他們心中的「地方」。

綜上所述,本文試圖回答以下問題:四湖沿海(萡子寮、三條崙、林厝寮)參與地方發展事務者的個人生命經驗,如何影響其所選擇的地方發展模式(社區營造、自營推動)?其所踐行的地方發展模式,又如何影響他們談論地方?

田野地背景介紹

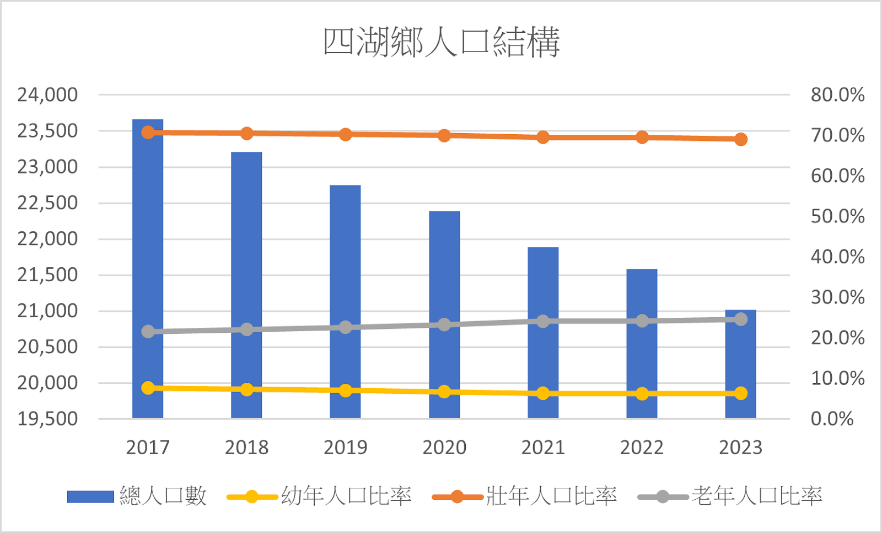

雲林縣四湖鄉是位於臺灣西南沿海的鄉鎮。據雲林縣政府統計資訊網(2023)資料顯示,近七年來,四湖鄉的人口持續減少,直至2023年,已減少至約兩萬一千人。此外,此地老年人口比率也逐年增長,2023年已來到24.6%,逼近超高齡社會的25%門檻,壯年與幼年人口比率則連年下降。圖一結合了兩項數據,呈現四湖鄉除人口流失嚴重外,也正面臨人口老化的現象。在〈地方創生國家戰略計畫〉所列的優先推動地區清單中,我們也發現四湖鄉屬於農山漁村一類,以僅有約兩萬三千名的人口數名列其中(行政院國家發展委員會 2019:18)。

(資料來源:雲林縣政府統計資訊網)

劉曜華主編(2006:242)將四湖鄉人口逐年遞減的歸因於未開發工業區,能容納的就業人口有限,學子畢業後須前往外地謀生。本文的田野地萡子寮、三條崙與林厝寮,在華叡民、蔡嘉軒、江冠瑩(2024:363)文中,說明萡子寮與三條崙地處臺灣西南沿海,因地利之便適合發展漁業與養殖漁業,兩處皆曾因養蚵、烏魚產業興盛而繁榮,惟萡子寮與三條崙漁港近年淤積日益嚴重,難以回復往日榮景。三條崙地區在日治時期曾有中南部最大的海水浴場,但後來也因缺乏管理而沒落。

即使人口成長的前景嚴峻,四湖鄉在第一級產業方面仍有亮眼的表現。當地海風強勁,適合種蒜,2023年全台蒜頭產量共計49841公噸,光是雲林縣就出產47267公噸,其中四湖鄉更貢獻了9968公噸,是全國鄉鎮之最(農業部農糧署 2024)。相當於全臺灣每五顆蒜頭,就有一顆來自四湖鄉,穩居隱形冠軍寶座。此外,四湖的畜牧業也不容小覷,當地不僅養雞、鵝等家禽,還養豬。僅僅是三條崙地區中的崙北村,就有26間養豬場,在四湖鄉登記立案的110間養豬場中,佔比逾20%,可見養豬業在三條崙──尤其是崙北村──相當盛行(劉曜華主編 2006:183-186)。

文獻回顧

此節旨在針對我們預計採用的理論框架和相關地方發展的政策緣起作一簡要的文獻回顧,包括人文地理學者如何理論化「地方」這個概念,及社區營造和地方創生的官方政策論述,與針對地方發展的學術研究,如何使用「論述」與「敘事」兩個語彙,來分析研究現象。

(一)「地方」的形塑

「地方」(place)是人文地理學者研究的重要基本概念,其指涉除了物理的空間範圍外,更涵蓋了人與空間環境的關係,尤其是人對地方的情感與記憶等等。在當今複雜且高速變動的時代,人文地理學賦予「地方」容納變動性的可能。Doreen Massey(1994)針對全球化下時空壓縮的現象,拓展了「地方」的內涵。她除了批判「地方」與「社群」(community)的同一性質外,也提出了幾個進步地方可以參考的核心論點:(一)「地方」並非靜止的,而是動態的「過程」。(二)「地方」不必透過與外界劃定邊界來定義自身;反之,「外界」與地方相連,是構成地方的一部分。(三)地方沒有單一、獨特的「認同」,其內部存在著認同的衝突。(四)地方的特殊性並非來自其內在的歷史,而是藉由不同尺度交會而成的社會關係所形成,並且會不斷再生產。

Tim Cresswell(2006[2004])在《地方:記憶、想像與認同》一書中,討論了不同人文地理學者界定「地方」如何存在:David Harvey(1996)主張「地方」是經由多重的社會過程所建構,Cresswell進一步解釋其建構內涵包括意義與物質性(materiality),即人們如何經驗地方、賦予地方意義,乃至於所有物質性的環境建築、景觀、植栽等等;然而Robert Sack(1997)和J. E. Malpas(1999)秉持不同的觀點,他們認為「地方」並非社會所建構,而是先於意義與社會建構,已然存有的一切根基,Malpas甚至進一步點出社會需要「地方」才能呈現與形成(轉引自Cresswell 2006[2004])。Cresswell批判持「存有」觀點的論述,認為該理論僅停留在想像階段,難以套用到實際案例解釋,甚至無法解釋地方週期性的社會動盪。

在此,本文並不會深入討論建構論與存有論觀點間的差異與內涵,但是會以Cresswell最後所總結的論點來進一步討論。Cresswell的立場則偏向社會建構論,他認為「地方」與人類共同存在,亦即人類的生存必要,「地方」必定會被建構,但是他擴大社會建構論的內涵,含括了一切早已存在,以及從地方衍生而成的事物。

針對Cresswell社會建構論的爬梳,將使我們的研究強調「地方」在建構過程的多元性與動態性。萡子寮或四湖沿海或許能不單從田野地背景介紹所勾勒的,人口發展和產業脈絡等內部歷史來理解,而關乎近些年來地方發展的實踐經歷,尤其這些實踐可能產製地方的不同樣貌或想像。本文即除了回應問題意識之外,試圖以地方發展實踐者的「在地敘事」生成過程來說明這一點。於後文分析會揭示,該過程係涉及每個參與者的生命經驗、地方發展的論述、執行論述的實踐作為,這些最終導致了對地方的新敘事,有別於四湖沿海的既存面貌。

(二)社區營造

臺灣的社區營造(以下簡稱社造)已邁入第三個十年,從1994年社區總體營造政策、2002年新故鄉社區營造第一期計畫、2008年新故鄉社區營造暨地方文化館第二期計畫,再到2016年社區營造三期及村落文化發展計畫、2022年啟動社區營造四期及村落文化發展計畫。社區營造從文建會的政策、擴大到其他政府部門、變成國家發展重點計畫、甚至擴大參與主題(李晏佐 2023:31)。簡言之,社造旨在促成區域均衡發展,並透過由下而上的公民參與來凝聚社區意識,發揮在地活力與深耕文化的同時,以回應社會的快速變遷(周芳怡 2024:48)。

然而官方所推行的、遍及全臺各地的社造並非突然冒出,實關乎不少國家視角下的政經環境變革,且更早期的民生主義現階段社會政策、社區發展工作等,即開始塑造國家政策與社區動員兩者之間的對話關係。社造所重拾的「社區」一概念,涉及國家因應外交困境、政黨競爭跟社運風潮的發展論述,尤其是藉生命共同體的文化意義型態以回應民間,及透過行政分配,在社區議題取得霸權,建構新國家的文化主調(黃麗玲 1995)。黃麗玲(1995)注意到文建會於社造剛起步時所援引「社區」一詞,訴諸了怎樣的社區共同體論述,並藉此與時任李登輝總統處理民間對公部門失望下提出的生命共同體相呼應,建立一種人民同質化的民主圖像。

回到作為田野地的萡子寮,當地社造行動者的軌跡大致是從2015、2016年開始,到2022年都有在「做社區」,所以此處梳理四湖沿海發展時經歷的國家社造計劃,以社區營造三/四期及村落文化發展計畫為主。賴柄樹(2022)梳理了該階段的計畫目標與各種政策特徵,此處僅呈現與我們田野地相關的部份。以第三期(2016-2021)為例,目標上是擴大藝文扎根、均衡城鄉發展、分層輔導培力以強化行政動能,想應對的現實問題以文化權利意識的崛起、高齡少子化、青年對未來的憂慮、城鄉發展失衡為主,核心關懷為地方的認同與光榮感、強調在地性的自發集體行動,計畫預算來源由主管單位──行政院文化部專款補助,議題種類涵蓋人、文、地、產、景五大類,行動範圍是鄰、里或社區,由個人或社區單位來提案,主要偏重第一、三部門的執行,較少培力鄉鎮區公所,較忽略企業力量(賴柄樹 2022:96-99)。至於第四期(2022-2027)的階段,周芳怡(2024)立基於政府以社區為場域來應對社會環境變遷,整理了該時期社造政策所欲解決的問題、政策系絡並政策工具,除深化民主治理並擴大公民參與的努力外,計劃往社會改造的目標執行,採取許多跨社區界線的行動,如作為子項目的社造跨界共創計畫,且從上而下和從下而上的線性關係開始轉變為網絡式的互動參與。需提及的是,田野地報導人口中的社造經驗,主要是第三期下的實踐。第四期的時間雖貼合了田野地的社造進程,但相關政策特點,除萡子寮城鄉發展協會產生跨社區協作的效應之外,在田野地較未觀察到。

縱使從上而下宏觀地審視臺灣社造隱含的國族論述整編,或許得發現其對各地社造的發展方向產生影響。但考慮到研究範圍所關注到的社造實限定於萡子寮一帶,我們對此處社造的民族誌敘事,更著墨於具體施為者的微觀實踐經驗和如何談論自己的行動,與其對「社區」的期許及看法。

另外,正是對田野地社造的關注,尤其是參與社造的報導人在論及萡子寮時,有時以「社區」代稱,又時而講述為這個「地方」,使得我們需回過頭來梳理「社區」的意義指涉,特別是「社區」與「地方」兩詞彙的關鍵性差異。黃麗玲(1995)強調1994年開始的社區總體營造,文建會2所指「社區」一詞,非單純的空間地域單位,而是有其社群或共同體的內涵,是一群有社會共識的社會單位。而呂欣怡(2014)則點出,「社區」一詞從1960年代的聯合國發展方案而引進臺灣地方社會,經過不少中介者的引介與轉譯,得以在地方文化邏輯成為有意義的概念。因此社造或社區發展的觸媒往往位於官定社區的地域界限之外,且社區的想像或內涵實有賴外來者與在地人士的共構,社造所發揚的地方認同實涉及了國家話語及專業知識相互建構的動態系統(呂欣怡 2014:255-256)。由此觀之,社造進行中的「社區」,其意義非僅指地理上的空間,且意涵的來源有著不同尺度的多元性,既有關一群有著集體社會意識的人,也受到相關國家政策行動者的影響。而田野中報導人時常提到「做社區」,也會談論萡子寮這個「地方」,但往往重疊行政的劃分。且我們的研究主題及問題意識論及地方發展一詞,但同時指涉社造與自營推動兩種,後者不一定使用「社區」一詞。遂此,本研究所用「社區」與「地方」大抵是相同的概念,尤其是描述性地借指一定範圍的地理空間。針對報導者如何回應這些詞彙或表達了何種看法,會於後面的書寫進一步釐清。

(三)地方創生

田野期間,我們除看到投入社造的「做社區」參與者,也見到數位選擇自營事業,同時嘗試推動地方發展,不以社造為主軸的其他人士。其中,至少有一位報導人認為自己正在從事的事務屬於地方創生,因此接下來我們將嘗試梳理地方創生是怎麼樣的地方發展模式、何以不同於社區營造。

「地方創生」一詞源於日本。面對二戰後歷經快速的工業化發展,為解決經濟高速成長導致的城鄉差距問題,日本政府提出地域性活化政策加以因應(李長晏 2020:19)。而「地方創生」正是在日本已有長足地方治理政策的脈絡下,設計出的新治理架構,始由安倍晉三政府作為正式政策推動,目的是解決人口減少且過度集中於東京的問題,與發展地域經濟(張正衡 2021:259-260)。李晏佐分析行政院國發會所列舉的政策目標與重點發展地區,認為臺灣的地方創生著重於非六都的中南部與東部地區,尤以經濟產業發展、獲利生財為主。指出我國政府藉人口轉型過程引入地方創生政策,惟不同於日本側重於減緩人口減少,更加看重區域均衡發展(2023:26-28)。由此,我們發現雖地方創生起源於日本,引進臺灣後因側重不同,而有自己的發展方向。

目前談論地方創生的書籍與資料,常是整理各地的地方創生發展案例,較少直接明確定義「何謂地方創生」。綜前所述,地方創生在日本與臺灣的興起有著相似的社會發展背景,不過因所處地點與施行目的不同,兩者呈現出不同的發展方向。是而本文聚焦地方創生在臺灣的政策形成脈絡,主要依據當時地方創生政策主要推手──時任國發會主委陳美伶於2021年出版的《美伶姐的台灣地方創生故事》一書,並結合其他成功案例,整理出地方創生在臺灣的實踐中,具備三大要素:鼓勵青壯年返鄉、發展地方產業、強調在地者主導參與。另外,陳美伶(2021:38)提及臺灣地方創生政策還有一重點:將科技導入地方創生,透過數位基礎建設彌平城鄉發展差異。此雖為臺灣版地方創生自行新增的特色,惟主要行動者是政府,不在本文討論範圍,故僅敘明而不展開論述。

首先,鼓勵青年返鄉,促進人口流動,以解決人口轉型過程中,年輕人口集中於都市,與城鄉發展不均衡的問題,是地方創生政策的一大主軸。臺灣的地方創生政策更將促進城市人口回鄉作為最大目的,故不以年輕人作為唯一目標,也鼓勵壯年返鄉(ibid.:37)。接著,陳美伶說明應發展地方產業的原因,引日本地方知名地方創生企業家木下齊認為「補助是毒藥」(ibid.:39),不能作為永續經營的解方,在地方發展產業、創造經濟誘因,才是從根本解決地方因工作機會不足而缺乏人口拉力的關鍵。臺灣版的地方創生正視地方的經濟因素,認為地方產業與資金投入須永續並存,近似於「授人以魚不如授人以漁」的道理。實務上,國發會在獎勵投入地方創生的相關計畫中,仍無法避免提供補助與培力資源;不過,這些補助的目的並不在於長期金援地方,而是協助地方建立能永續發展、自行營利的地方產業。最後,地方創生旨在解決地方面臨的問題,由於沒有比在地者更認識地方問題,又熟悉該地特色、優劣勢的參與者,因此必得讓在地者主導參與,方能找到地方的主體性,並且讓地方特色極大化(ibid.:42、47)以利吸引投資,並將資源以最適切的方式用在刀口上。上述體現地方創生在解決城鄉人口失衡的大目標下,期望在地方建立永續的經濟產業,來吸引青壯年返鄉,三大要點一環緊扣一環。

地方創生在臺灣的實踐,與過往的社區營造政策不同。相較前文討論社造核心關懷為在地認同與光榮感,地方創生強調引入企業資源、發展地方特色產品與品牌(行政院國家發展委員會 2019:4-5),「經濟」面向得到更多關注。由於政策目標是吸引青年返鄉,行政院國家發展委員會(2020:9-10)也關注青年培力,透過提供諮詢與輔導機制,協助青年留鄉或返鄉發展地方創生事業。地方創生的政策定位是國家總體戰略層級,並未成立專責部會,透過「行政院地方創生會報」的形式,跨部會地整合資源,顯見其靈活彈性,也提倡網路治理(張皓鈞 2020)。

(四)「論述」(discourse)與「敘事」(narrative)

基於我們對地方發展從事者如何談論他們所關懷的「地方」,此處須梳理既有的關懷在地性的研究、社造研究和相關地方發展的討論中,學者怎麼使用「論述」(discourse)、「敘事」(narrative)兩種互相關聯語彙,去表達在地人士的策略、願景、實踐、地方故事等。

陳重成(2010)啟發自哲學家Michel de Certeau,認可個體與他人對在地故事的情感分享,得建立集體意識,也讓個人在過去的歷史中找到定位和認同。且一個有意義的、具獨特性的地方,會有段令人迷戀且又回味無窮的在地敘事故事(local narrative),述說斯民對斯土深刻動容的所有回憶與盼望(陳重成 2010:55)。而本文試圖界定「敘事」一詞,來指涉地方發展的參與者們,藉著實踐作為而對地方的記憶、想像、情感、認同,這些即構成產生地方感的「在地敘事」故事。

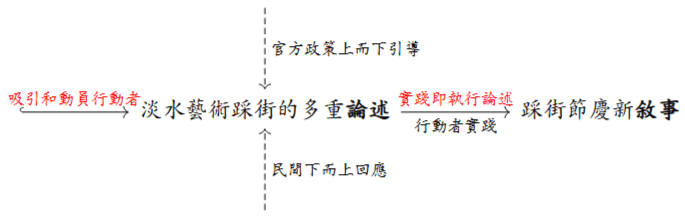

關於「論述」(discourse)的定義,我們援引以下兩位學者的研究來思考。首先,關注臺中市市民組織爭取城市權的黃子倫(2016),將不同城市運動者的策略論述、城市權利論述,到據以形成的開發下的抗爭,錨定為一種公共性的宣稱,且更為關注這些論述與地方的隔閡(市民沒有形成對城市的想像,或者持續參與政治性行動),如何透過文化轉譯來克服,尤其是諸如社區發展協會的社區型組織,要在尋求經費和地方權利爭取上取得平衡,以回應地方公共性的訴求。而林建宇(2011)從文化治理的角度來審視淡水藝術踩街行動時,很好的區分出「論述」、行動、「敘事」彼此的關係。這個地方節慶的「論述」形成過程,涉及上而下的政策引導和民間下而上的回應,相關活動即是在執行「論述」,吸引和動員行動者的也是「論述」本身(林建宇 2011:100-101)。且「論述」關乎權力運作的觀點,即節慶主導者和一處於權力邊陲的人如何協商資源的投入和活動的進行(ibid.:30-31)。正是制定政策的官僚和地方人士形成出的多重「論述」和可能出現的衝突,透過實踐而生產出新的敘事(narrative)(ibid.:12)。

(資料來源:林建宇 2011)

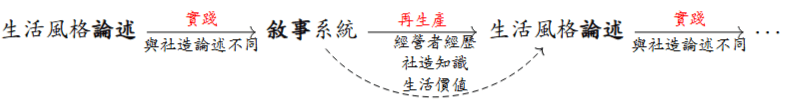

但「論述」和「敘事」的區辨和形塑方式並非截然二分。研究重疊社造風潮的臺灣民宿發展的黃舒楣(2004),指出民宿主人建構出充實個人認同的生活論述,雖受制於旅遊發展的需求,但能夠詮釋地方意義,促成新的地方感。儘管和社造的「文化產業化、產業文化化」論述有些目標上的不同,社造的工具和手段卻能成為民宿業者援引的資源(黃舒楣 2004:4)。甚至民宿經營和地方發展之間,要有社造過程才能互利共生,搭上政策潮流的同時,透過個人和地方的實踐,形塑了相比觀光生活化或文化產業化等論述口號不同的地方意義詮釋(ibid.:5)。具體而言,民宿業者的生活風格論述的生成,是來自於一個龐雜的敘事系統,一個充滿生活風格符號的經營者的故事,包括經歷歷程、社造知識的吸納、生活價值的判斷等(ibid.:115-123)。而這些地方敘事和所觸及的實踐作為,會回過頭來再生產論述,足見「論述」和「敘事」間交織的情景。

(資料來源:黃舒楣 2004)

從這些既有文獻的爬梳,加上我們關懷報導人的地方發展實踐怎麼影響他們談論地方的方式,後文篇幅會呈現地方發展「論述」的跡象,即號召各式參與者投身加入的公共性宣稱,或者地方發展實踐上的規劃與安排。另外也有實踐行動後所生發的表徵地方認同或情感歸屬的「在地敘事」,那些對發展成果的回憶、評價、對地方未來的想像與期待等。儘管前段文獻回顧已指出「論述」與「敘事」間交織及彼此形塑的可能性,但後續的分析上,對「論述」和「敘事」的區分使得我們會著重討論,發展論述間的不同在經由實踐後產生了如何的在地敘事(如前所提,實踐即是在執行論述),以從論述上的不同去適當回應並解釋「地方發展實踐影響報導人談論地方的方式」這一問題意識,即四湖沿海的執行各種「論述」的地方發展實踐,產製了怎樣的「在地新敘事」。

(五)小結

在四個面向的文獻回顧中,社造與地方創生兩節,可發覺前者重視社區居民的公共參與,後者更帶入經濟面向的考量,並有助於青年留鄉或返鄉的目標。這些觀察將有助於為後續所描述之地方發展實踐提供背景資訊,據此挖掘出不論是推行社造事務的,還是貼近地方創生精神的地方發展人士的實踐重點和關心的事務,甚至是可能面臨的困境。至於另外兩節給予我們理論基礎及分析概念的文獻梳理,得讓我們思考四湖沿海這個地方並非靜止不變的,不能單單從人口概況或產業結構來理解,或許能以後文所重點呈現的地方發展實踐,來審視四湖沿海的地方建構和形塑。且之後民族誌材料所揭示的地方發展實踐,可觀察到報導人的行動規劃,和開始實踐之後而對地方的言說談論。正如前面所約定的,我們會界定報導人對地方發展的規劃安排為論述,行動後而對地方的認同、情感、記憶、未來的想像等為在地敘事。

簡言之,我們除了好奇地方發展人士的生命經驗,如何影響到他們所選擇的地方發展實踐,也同等關注他們執行論述(公共性宣稱、地方發展規劃)的實踐經歷,怎樣豐富了他們談論地方的方式(在地敘事)。

萡子寮社造來由、現況與困境

這一節,我們將先從萡子寮一度相當活躍的社區營造工作開始談起,從主導角色萡子寮城鄉發展協會切入,探討萡子寮的居民們是在什麼樣的情況下,參與社區營造這項地方發展工作,並在其中用什麼樣的角色和其他人互動。

(一)萡子寮城鄉社區發展協會

瀏覽「台灣社區通」網站(2025),可以觀察到許多社區協會曾經在此活躍。類似於部落格的功能,社區能在網站上保留活動紀錄,以及對外宣傳社區特色,而萡子寮城鄉發展協會也不例外。踏入田野地前,我們對於萡子寮的第一印象,除了來自蔡茂昌大哥過去在課堂上的介紹,便是從「萡子寮城鄉發展協會」的臉書與網站產生了初步輪廓。

萡子寮城鄉發展協會(以下簡稱城鄉協會)的成立日期為2015年4月12日,於同年12月31日開始推行社區營造事務(2025/1/8 田野筆記)。根據萡東村長蔡心娜的介紹,城鄉協會為人民團體的性質,與一般社區中的社區發展協會有所差異,但目標同為推行社區發展事務。端詳台灣社區通網站上的紀錄,可以觀察到城鄉協會活躍於2017年至2020年,這段期間頻繁地記錄城鄉協會舉辦的計畫,以及宣傳其特色名產。

前文提及政府推行的「社區營造三期及村落文化發展計畫」,主要目標為擴大藝文扎根、擴大民間參與,以及分層輔導培力以強化行政動能,從城鄉協會過去的紀錄,便可見官方政策對於地方事務推行的主導性。城鄉協會除了協助製作廣受歡迎的喔熊藝術村外,也曾於2018至2022年期間,針對地方的文史記憶,舉辦結合青年回流的農村創生計畫。其內容除了重現與再造萡子寮的特色竹筏和烏倉寮,也以青年夏令營的形式,培養地方青年保留與傳承地方文史與記憶(台灣社區通 2025)。

(資料來源:文化部台灣社區通)

由上述粗略的整理與網站記錄可知,城鄉協會不僅曾積極投入社區發展,也配合著官方政策來書寫與實踐計畫,可以觀察到他們遵循著社區營造第三期計畫的前二指標:擴大藝文扎根及擴大民間參與,將社區發展事務著重於地方文史記憶與藝文發展。

(二)蔡茂昌

在我們訪談過的萡子寮社造推行者中,包含了目前城鄉發展協會的前執行長——蔡茂昌。現年70歲的蔡茂昌目前主要生活在臺北,從事花卉相關的事業,有著不少與客戶打交道的工作經驗。在2015年因照顧家人的需要而定期回鄉後,已投入社區發展近十年。雖其於協會中的職位名為執行長,但他自稱是其他人的「義務規劃師」,凸顯了和政府部門申請計畫及撰寫相關計劃書的職分。

和我們所遇到的其他報導人相對比,蔡茂昌也有著類似的離鄉經歷。一開始即就讀外鄉鎮的中學,再因著高中選址而正式前去外地。在中部讀完大學後就在臺北積累了蠻多工作的經驗,直到從親戚學做貿易,再後來接觸花卉產業,甚而前往國內大學及國外學習植栽與園藝的技術,大致奠定了蔡茂昌目前的事業基礎。但回鄉所見的萡子寮讓他自覺社區改變不大,因此接近退休之際,他試圖以專業來貢獻於社區的改變:

「經過這樣差不多有四十年的時間齁,我發現到這個社區從我離開到六十歲回來都沒有改變……當時我離開社區、村莊的那十幾歲,那時就有許一個願。就是說,當以後有一天我學有所成,我退休了以後,我要回來出生的地方,幫助出生的地方,以我自己的專業做一點事情」(2025.01.11 田野錄音)

蔡茂昌自述了其對萡子寮社造階段的年份劃分,每三年即有一個步驟。剛開始的第一個三年,2016到2018年是做老屋活化、美化環境,期間他有與雲嘉南濱海風景管理處協調彩繪村的事宜,也促成了喔熊藝術村的設立。作為主責計畫書寫的要角,他曾於2017年進行了人文地產景調查,發揮其早些年在設計顧問公司的專長。緊接著的2019到2021年,他定位為地方創生的方向,希望萡子寮能成為休閒、觀光的夢幻漁村,更帶起青年的回流機會。此階段具體的事例為萡子寮友善環境樂活居,他負責和縣府申請計畫跟部分設計的方面。相比該社造成果過了期限就沒人管,更為代表性的烏倉寮的夏令營,則從2018年每年一次舉辦至2022年,從文化層面來做社區,也讓社區的年長者投身參與。而第三個時程即為2022年至現今。儘管城鄉發展協會此時的運作動能不如以往,但蔡茂昌開始關注永續發展目標及企業的社會責任,遂有不少無法納入傳統社造範疇或超出社區邊界的目標。這包含了2022年曾找農委會水土保持局3商議雲嘉濱海藝術廊道的建造,還有實現護土固碳的實驗農場和平地造林的計畫。蔡茂昌針對他的行動評價道:「我現在要做的腳步很快」(2025.01.11 田野錄音) 。

縱使現階段難以藉由城鄉發展協會與萡東社區發展協會的名義來申請經費,但蔡茂昌除了致力於永續理念的貫徹,在社造事務上仍舊勤勉不懈。不只是維持烏倉寮營隊的熱度與嘗試完成繼2017年之後第二次的人文地產景調查,更希望有年輕人接替自己的位子,以回應公部門對社區不再申請計畫的疑惑。

上述社造進程的概況描繪,是以蔡茂昌的視角所勾勒,不免稍微著墨於尋求經費挹注和接觸公部門的面向。對於社造的具體實踐情形,須從其他我們訪談的報導人來一窺究竟。像是擔任過城鄉發展協會理事長的萡東村村長蔡心娜、前年卸任萡東社區發展協會理事長的普天宮總幹事蔡瑞泉,兩者於社造的第一個三年所實際執行的工作。尚有社造推行過程中必不可少的志願工作者,也就是那些來幫忙的人,如現任城鄉發展協會總幹事黃正鎮船長、蔡心娜的舅舅阿昇,尤其是他們在烏倉寮夏令營興辦時的貢獻。

(三)美化社區環境

2016年至2018年在蔡茂昌口中是老屋活化、美化環境的階段,此間進行的地方發展事務,先後包含彩繪村與喔熊藝術村:前者是邀請原先在嘉義好美里繪製3D地景彩繪的曾進成老師也至萡子寮作畫;後者則是2018年後開始,引入交通部觀光署設計的臺灣觀光吉祥物「喔熊」,在萡子寮各處設立裝置藝術。當時與蔡茂昌一同構思如何「做社區」,並在萡子寮組織人手、推動社區發展的夥伴,還有蔡心娜與蔡瑞泉二人。在萡子寮的社區營造中,這三人是最為重要的領導者角色。

也再次祝福楊專中秋愉快,闔家平安,也預祝接下來的國慶活動籌備順利~在普天宮廟埕前金爐邊、雲131與雲131-2縣道這兩條主要幹道交匯的三岔路口,阿春檳榔攤坐落於萡子寮聚落的正中心,有一道身影騎著白色摩托車,載著一籃又一籃的烏魚子來到此處。接著,早已在此等候的婆媽們,搬開摺疊桌椅、各就各位,一人坐在爐邊,負責用噴槍將烏魚子表面燒炙焦香;先前搬運烏魚子的身影,則從檳榔攤中拿出刀、坐定位,身旁堆著烤好的烏魚子,將烏魚子片成適合入口的小塊;一人負責將一塊塊烏魚子塞進印著「一口烏魚子」的塑膠套中,並依次在籃中疊好。三人邊聊天,邊加工這些趕著今日出貨的一口烏魚子。不時有村民或停留駐足,或騎著摩托車緩慢經過,望向三人,此時坐在三人中央的蔡心娜,便抬起頭來,或回話,或日常招呼道:「你這个時間敢毋是咧做工課?(你這時間不是該在工作嗎?)」(2025/1/8 田野筆記)。身為現任萡東村村長,蔡心娜與村人熟稔並非一兩日,先前由於擔任村長的父親不識字,現年47歲的蔡心娜早在爸爸任內,就已負責分擔不少事務。其中,也包含與蔡茂昌、蔡瑞泉一同投入社區營造。

從蔡心娜村長的視角而言,負責撰寫企畫書的蔡茂昌是領導角色,自己與蔡瑞泉多是「聽命行事」,「做社區」是「三人行」(2025/1/8 田野筆記)。每年參與雲林縣的社區營造PK競賽時,根據該年想推動的項目,選擇該報名環境組或觀光組參賽,曾經改造過三合院的古厝,也曾與旅行社合作,帶觀光客來萡子寮數日遊。蔡心娜說「做社區」一定需要「動員」,而她正是「三人行」中最能動員村中人力者。除舉辦活動時,肯定需要在地居民投入外,在活動籌辦期間,也需要湊足一定人數的社區居民參加政府舉辦的培訓課程,才能滿足經費發放的要求。也就是從事社造,必定需要社區眾人的投入,與社造政策期望培養社區居民參與公共事務的目的正好切合(陳美伶 2021:57-58)

儘管認真「做社區」,不過仍有居民不理解,誤會蔡心娜等人是以政府經費賺錢,她因而會為自己投入的心力覺得心寒,得到的「稱讚少、血汗多」。目前社造因為村長家庭因素,自己與瑞泉又都事務龐雜而停擺。蔡心娜也坦言已從事社造數年,向蔡茂昌詢問今年該做什麼時,已經「變無撚(pìnn-bô-lián:想不出解決之道,一籌莫展)」,會有不知道該繼續做什麼的困擾(2025/1/8 田野筆記)。

與蔡茂昌、蔡瑞泉於2015年合作成立萡子寮城鄉發展協會的原因,是相較萡東村、萡子村與新厝的社區發展協會各行其是、自負盈虧,城鄉發展協會統合了三處,能夠申請經費來自縣府,層級較隸屬於鄉鎮市的社區發展協會更高,有較多資源、能動員更多人手,有利在社區總體營造的相關競賽中脫穎而出。

- 蔡瑞泉總幹事

拜訪蔡瑞泉總幹事時,只見他從普天宮的會議室中鑽出,有些靦腆地與我們打招呼,接著與正和他談天喝茶的友人要了茶後,領著我們到一旁用來接待進香團的空間,接受訪談。現年63歲的蔡瑞泉目前任職普天宮委員會總幹事,國中畢業後即到新北闖蕩,在工業領域中流連,直到12年前因父母年邁而返鄉,不過對他而言,這並非退休。返鄉後,蔡瑞泉跟著爸爸一起養鰻魚,當時「社區都沒有在動」(2025/1/9 田野筆記),直到被鄉長帶領至好美里參觀彩繪藝術,邀請曾進城老師至萡子寮作畫,成為開始的契機。對他而言,開始「做社區」是他與蔡茂昌、蔡心娜共同主導,三人之間彼此討論後,再由蔡茂昌負責寫企劃。蔡瑞泉曾經身體力行投入彩繪藝術村的工程,也接受培訓,成為萡子寮彩繪藝術村的導覽員。他認為彩繪藝術村是個起頭,後續還要維護環境清潔、帶導覽,才能讓社區「動起來」(ibid.)。

蔡瑞泉也曾經擔任兩屆萡東社區發展協會理事長一職,卸任後接任普天宮總幹事,忙碌於廟裡的大小事務,更需要張羅香客來訪事宜,為到訪的進香團安排食宿,若香客們在緊湊行程間有餘裕,他也會領著來人穿梭於社區間為其導覽。現階段由於自己與蔡心娜事務繁雜,沒有多餘的心力參與社造比賽,做社區因而停擺。

(四)地方特色發展

蔡茂昌口中「做社區」的「三年為一期」計畫,其中第二個三年時間從2019年至2021年,將社區發展定位於「地方創生」的方向,希望讓凋零的萡子寮再生,鼓勵居民做烏魚子、農產品、小吃等地方特色產品,期望改變舊漁村、農村的形象,將萡子寮打造成「休閒的、能玩的、打卡的、看夕陽的(地方)」(2025/1/11 田野筆記)。此階段的具體實作,除了舉辦數年的烏倉寮夏令營,也有包含樂活居的整理與活化。這些社區事務的推動在前執行長的提出與爭取經費後,也需要大量人手一起合作,因此從上課(社區營造的計畫前導課程)、製作竹筏到設計工藝等過程中,都能讓地方居民以「志工」的角色參與,成為「做社區」的一份子。

- 阿昇

烏倉寮夏令營與海上竹筏製作夏令營,不僅需要大量勞動人力支援,也需要專業的技術人員,而這也是志工阿昇加入「做社區」的契機之一。

現年55歲的阿昇,居住在離萡東村不遠的新厝,與村長家為親戚關係,因此經常在社區人力短缺時,前來支援活動籌備與製作。與村內多數人的經驗相似,阿昇國中畢業後即上台北工作,主要做中央空調與冷氣相關,婚後因家庭因素搬遷回萡子寮,已經回鄉約莫二、三十年了。回鄉的十幾年後,村長開始動手「做社區」,而阿昇也是從2017年開始被找來當志工幫忙。憶起「做社區」的時光,阿昇形容:「大家都好朋友」(2025/1/13 田野筆記)。

由於具備在台北工作的相關經驗,阿昇在做社區時經常被指派專業任務,例如他曾因為看得懂設計圖,被指派電焊與木工的技術工作;以及社區舉辦烏倉寮與竹筏夏令營時,作為向耆老學習第一手技術的第一批人。談及做社區的過程與成果,阿昇認為需要額外撥出時間才能做,且做社區需要向政府申請經費,若「沒空就沒去報」;另一方面,他對做社區的成果給予正向的評價,認為不僅吸引更多觀光客、讓社區更熱鬧,也因為「看了媠媠(suí-suí,意指很漂亮)」受到更多村民肯定(2025/1/13 田野筆記)。

- 黃正鎮船長

同樣為社區無償付出,還有現任城鄉協會總幹事黃正鎮。村裡的人經常叫他「船長」,而正因為黃船長至今還會定時出海,依然維持著過去盛行的「討海」習慣,才有這令人印象深刻的稱號。黃船長並非年輕時就成為討海人,他國中畢業時曾經上台北討生活,專做沙發事業,後因為在外地工作艱困,約莫在二十年前回來萡子寮。黃船長固定會早晨出海,下午會回到萡子寮,現居北港。

黃船長在城鄉協會成立兩年後便擔任總幹事,談到做社區,黃船長表示自己做社區時就像擔任雜工的角色,會盡力「能幫忙就幫忙」。例如製作彩繪村的時候,他會去關心來畫畫的老師;烏倉寮夏令營則同樣以志工的身分幫忙做事,不會拿錢,「懂的地方就下去做,不懂的地方就跟別人學」(2025/1/13 田野筆記)。

對於做社區的成效,黃船長對夏令營的舉辦表達肯定,他認為讓年輕人親自體驗過去人的生活、傳承文化生活,才有機會再造地方繁榮。夏令營的體驗內容除了烏倉寮與竹筏製作外,他們也規劃海洋體驗,如捕魚、學習運用蛇籠等等,想讓年輕人傳承過去關於海的生活記憶。然而,黃船長認為僅只有這些並不足夠,他強調現在的建設只能讓觀光客短暫停留,應該要多發展具地方特色的商家或建設,才能讓觀光客有長期駐足的機會,也才有繁榮的可能。

想像對比現況

在前一節,我們看到了萡子寮不同居民,滿懷熱情地參與社區營造的實踐,不過當他們談及社區營造的成果、與談論萡子寮這個地方時,我們捕捉到報導人們不約而同地提及「留不住人」這一點,並不完全如參與進社區營造時的正向、熱情,而有些失望與無力。本節將梳理萡子寮居民們在談論社區營造的實踐與談論地方現況之間的落差。

(一)本地人留不住:資源與人力不足

於萡子寮城鄉社區發展協會的台灣社區通網站上,可見其自述工作重點外,也提及了發展困境,即缺乏青年人投入與企業經營不足。除點明社造較易忽視企業力量外(賴柄樹 2022:98),我們也從田野中捕捉到當地人對資源不足和留不住年輕人的擔憂。

從資源匱乏的方面來看,以眾多報導人所談近些年城鄉協會發展受挫為例,即可見雖蔡茂昌或蔡瑞泉在自身領域有些對地方帶來影響力的事項開展,但以協會名義向政府申請計畫及經費的停擺,仍造成以社造方式進行地方發展的無以為繼。這實凸顯了社造仰賴資源挹注的性質,而社造的暫時停滯即表現地方資源不夠的境地。

當地青年出走的情形,不免影響社造持續運作的動力,而不少從事過社造的報導人都闡述了為何難有下一代人回來家鄉。蔡心娜認為「年輕人還是以工作賺錢為主」,且年紀更小的「小孩子對土地沒什麼感情」(2025/1/8 田野筆記)。相對應工作的需求,蔡瑞泉覺得留在當地是沒有工作機會的,又以漁港漁船銳減的情勢和種田維生的環境阻礙為例證。類似地,阿昇認為年輕世代回來萡子寮,需有滿足生計的工作。而黃船長則覺得青年是否回鄉,要看他們自己的意願。

上述對地方現況的觀察不只見於社造參與者的口述,也是其他經歷過社造階段的在地人士的部分看法。主要應對觀光客住宿需求的民宿老闆蔡文進,自覺地方上的年輕一輩在一定年齡後就會出走,甚至後代並非土生土長,沒有情感因素驅使他們返鄉。有關年輕人流失的處境,國小四年級即離開萡子寮的蔡茂源,進一步解釋為家長將子女往外送的現實。

同樣地,我們也從這些報導人的離鄉經歷得見他們都是先到外地長時間的求學、工作與生活,才因家庭因素或工作艱困而萌生回鄉念頭。如此現象一定程度指引出之後現在的年輕人離開本地的大致情況,也帶出目前地方老年人口居多的樣貌。

(二)外地人留不住:沒有串連與配套

萡子寮居民認知到相較於都市,本地的工作機會與選擇都較為受限,且會用「沒在動」、「沒有改變」等語加以形容(2025/1/9、2025/1/11 田野筆記)。蔡瑞泉對香客旅遊模式的觀察是,在他們「做社區」以前,萡子寮的觀光客比較少,如果沒有景點,「人家來萡子寮看什麼?」(2025/1/9 田野筆記)。蔡茂昌的野心更大,期望將萡子寮打造成「休閒、夢幻漁村」。在在顯示萡子寮投入社區營造者,透過「做社區」嘗試改變社區原本樣貌,並嘗試發展觀光,吸引外地遊客到來。前文的萡子寮彩繪藝術村、喔熊裝置藝術,便是為萡子寮增設可能的觀光景點。

不過,在經歷過社造的萡子寮在地人士口中,我們也聽到發展觀光上的難點。在萡子寮經營民宿的蔡文進與周招伶提到彩繪村剛畫完時,曾經有很多遊覽車帶來觀光客,但只留下垃圾,卻留不住人,「沒有帶來任何的經濟效益」,認為只有彩繪藝術村一個景點其實不夠,沒辦法拉長遊客的停留時間,也缺乏配套措施,無法滿足遊客的飲食、消費與如廁需求(2025/1/10 田野筆記)。普天宮斜對面經營福建熱炒的老闆也說,萡子寮缺乏更多的商家與景點。在萡子寮「做社區」的蔡瑞泉也就其觀察,說觀光客在萡子寮逛藝術村、買飲料,至多停留兩小時,觀光流程「沒有串連起來」,難以發揮經濟效益。「沒有串連」是我們在田野期間最常聽到報導人提起的困境,指涉萡子寮除了彩繪與裝置藝術外,附近沒有其他景點,亦沒有能滿足觀光客需求的周邊設施。

對於這點,報導人心中的解方多是期望政府投入更多資源。前段的兩位民宿老闆,就希望政府能夠配合撥下更多經費來建設地方。蔡茂昌論及未來規劃時,也提及想報名其他政府計劃。這凸顯了社區總體營造的政策目標是鼓勵社區居民參與在地公共事務(陳美伶 2021:58),未考量經濟因素。

從報導人的回應,我們發現萡子寮的社造從事者不約而同地提及,他們「做社區」是沒有賺錢的。蔡心娜針對村民質疑她領政府的錢中飽私囊,澄清「做社區」其實賺不了什麼錢,也在提到和不同社區發展協會合作時,提到辦活動有賠錢的可能。蔡瑞泉也說「做社區需要自己墊錢」,儘管政府一開始會提供一筆資金(約兩萬或四萬,不同計畫有相異補助金額),不過超出的部分就需要參與者先行墊付,再向政府核銷。曾協助招牌金工與烏倉寮搭設的阿昇更表示,會來幫忙「做社區」的人,雖然有領錢,但金額較市場上的行情價相對微薄,實際上類似於做義工,因為「大家都是好朋友」,所以他才來幫忙。這體現了社區營造的困境,仰賴參與者自行投入心力與資源,但缺乏經濟誘因。

(三)小結

本節我們梳理了不同報導人的生命經驗,以及他們如何投入於萡子寮城鄉協會的社區事務中。在萡子寮,「做社區」不僅需要動員各處人力,也需要資金等資源挹注,並非憑一己之力就能讓社區蓬勃發展。面臨人口老化的萡子寮,在「做社區」的過程中逐漸遇到青壯年人口流失的阻礙,我們能從報導人口中得知,在他們的認知中,早已預設年輕人必定會離鄉,也期望年輕人能出去獲得更好的發展;此外,萡子寮的地方發展資源不足,不僅是促使年輕人離鄉的因素之一,也進而使萡子寮人「做社區」的實踐造成限制。

另外,我們從報導人的訪談中,可以看見他們在一邊做社區的同時,也一邊建立了他們對地方的連結與想像;然而資源與人力的不足,使社區發展有所限制,導致做社區的成效不如預期,他們在論述社區發展時,也會談及不足之處、景點缺乏「串連」,而造成觀光客的流失與經濟效益缺失。

過去政府推行社區營造計畫的目標,實施重點經常忽略企業進駐與經濟面向,導致像萡子寮這樣的社區,雖然有意願且已投入大量的社區實踐,卻未能看見顯著改善,甚至面臨組織與地方的停擺。然而,面對困境重重的地方發展,我們仍然能看見不同報導人生動的生命故事與彼此的情感連結,包含他們大部分人都共同經驗的「離鄉」與「回鄉」經驗,以及因為血緣與交情等關係而投入的實踐。這些皆交織出內部有些異質,卻邁向同一個方向的地方想像。

自營推動的湧現

此節呈現了不同於社造,而是自營推動地方發展的人的實踐與個人生命故事。本文以「自營推動」指稱不同於社造人士的發展模式,他們多藉由自營事業或其他事業為基礎發展,然非所有報導人都認同自己的實踐屬於地方創生範疇,因此即使實踐方式與目標和地方創生相近,我們仍不直接以「地方創生者」稱之,僅將政策的影響力帶入討論。我們實際訪談了在萡子寮養鵝的向天歌農業執行長蔡英地與善水咖啡老闆王柏惟,以及三條崙荒涼騎驛農場的吳志勇,與在林厝寮種蒜的林煌智。惟本文礙於篇幅,僅能重點呈現後兩位報導人的個人生命經驗與實踐細節,而前兩位報導人的經驗會穿插於後面的綜合分析以佐證相關論點。

(一)萡子寮的自營推動者

平日午後,建陽國小的學生放學了,常會三三兩兩地徒步回家,數名學生沿著穿越萡子寮的主要幹道雲131,往南向著聚落中心前進,途中嗅到右手邊飄來陣陣咖啡香。此時,善水咖啡老闆王柏惟會拉開玻璃窗,在吧檯裡熱情地和路過的小朋友打招呼、小聊幾句,甚至邀請孩子們進店裡試吃剛出爐的小點心。在萡子寮經營善水咖啡的王柏惟,一樣有離鄉求學的經驗,大學畢業後也曾留在高屏生活。但偶然間,他發現自己孤身在外地的生活「有點空虛寂寞覺得冷」(2025/1/9 田野筆記),想陪伴家人的念頭縈繞於心,又因為與老婆共同有著經營咖啡廳的夢想,而選擇回鄉開店。王柏惟的人生態度相當豁達,「走一步,算一步」,他回鄉的主要目的並不在賺錢,而是專注於自己當下想做的事情,包含陪伴家人,與透過實際的行動讓家鄉更好。他樂觀地說「這邊缺什麼,就自己創造」(ibid.),所以我們看見王柏惟回鄉後,除了想在萡子寮經營一間「能被大家記住」(2025/1/16 田野筆記)的咖啡廳,還結交同在雲林的返鄉青年,形成在地青年的社交網絡,並共同籌辦「海口郎創意市集」,期望透過社群平台引起話題,讓更多人知道萡子寮、也意圖吸引人流,讓此處熱鬧起來。此外,他更帶著萡子寮的小朋友們(多是建陽國小學生)到海邊寫生、泡水、淨灘,進行海洋教育,希望在孩子們心中種下對地方的深刻印象,長大後能「記得我曾經在萡子寮做過什麼」,進而有回鄉發展的機會(2025/1/9 田野筆記)。

同為萡子寮返鄉青年,1976年生的蔡英地,國中畢業考上台北市成功高中,就此開始離鄉生活,大學就讀中興大學法商學院(今國立臺北大學)會計學系,又在政大會計所取得碩士學位。考取會計師執照後,蔡英地更曾任上市公司財務長,在旁人看來,他簡直是平步青雲,但他卻覺得自己正面臨職涯關鍵點,待在公司就只會日復一日地工作直到退休。於是不想就此固定職涯,又已然看見市場對養鵝場需求的蔡英地,正好藉著禽流感肆虐,家中鵝場需要幫忙的契機,毅然決然辭職,決定回鄉養鵝、創立向天歌創新農業,開啟自己的「人生下半場」(2025/1/15 田野筆記)。小時候,蔡英地家中以養鵝維生,童年他曾幫忙分擔部分工作,直到升上國中被禁止、要求專心讀書,不過他始終認為自己是「農村子弟」(ibid.)。回鄉後,他從萡子寮的眾多空屋,觀察到農村往往為都市培養人才,導致人口流失的問題,且當子女長大、父母年邁,分居兩地難以解決照護問題。蔡英地認為理想狀態應是在家鄉頤養天年,於是立志在地方做出能讓青年在地安心發展的產業,他以實際的市場需求說服原先不認同其放棄外地職位的父親,支持其嘗試回鄉養鵝,甚至讓爸爸和具有機械系背景的弟弟在他回鄉前,就先協助投入建置科技化鵝場的前置工作。蔡英地也不忘記感謝過程中他人給予的幫助,笑著說他的鵝場有賴於先前工作中一路經營至今的人際網絡:技術上,他向中興大學退休教授許振忠,學習密閉式養鵝的實務經驗;設備上,則因先前工作累積的人脈資源,以實惠的價格購入水簾與風機等必要裝置。目前事業已漸漸上軌道的蔡英地,透過向天歌創新農業提供「一村一舍」輔導青年返鄉創業方案,希望把自己成功的事業模式推廣到他處,吸引更多年輕人回到各自家鄉,達到他的理想「人回來很好,不要出去更好,(讓年輕人)在地就可以賺到錢」(ibid.)。蔡英地坦言,回鄉前並不清楚地方創生的概念,「有沒有地方創生這個名詞,我們要做的事都一樣」,他只是在按部就班實現理想的過程中,剛好和地方創生的概念有「match(契合、配對)」(ibid.)。

(二)荒涼騎驛吳志勇

從萡子寮往北開車約五分鐘,會抵達三條崙社區,如若繼續向北,即將駛出聚落範圍時,見著路旁的棕色路標拐進左側的小巷,沿著寬度僅能容納一台車的田間巷弄行駛,會在大片的空置田地與田舍零星錯落中,遠遠見到明顯有整理過的兩落紅磚屋,很容易就能辨識出這是我們要找的荒涼騎驛農場。頂著冬天四湖沿海猛烈的風,走過做為停車空間的狹長草坪,店員親切地在紅磚屋內為我們開門,映入眼簾的是簡潔的黑白色調吧台,與後方寬廣的座位區,中間隔著無門版的小門框,稍稍向前,即能一眼望穿整個長方形的寬敞空間,左側是架高的木製和式平台,右側則有沙發椅、長木桌等不同座位搭配,整體色調以大地色系為主,搭配著輕柔的爵士音樂。我們在週五下午,與吳先生約定訪問的前一日,首次到訪荒涼騎驛,捕捉到約二十幾歲的年輕情侶坐在沙發區,享受兩人世界;與一組可能住在附近的中年婆婆媽媽,相約到此喝咖啡、配著小點,聊聊生活。荒涼騎驛雖說是農場,但給我們的第一印象更像是咖啡館。

(張瑜真攝)

吳志勇先生於1968年出生,中學時還在斗南、大埤附近求學,大學就北上就讀淡江大學航太工程學系,最後畢業於清華大學核工所。他曾參與相關研究計畫,但認為自己不適合公部門,而輾轉至竹科工作,現在則在台中生活、經營自己的小公司,大概每兩周會回到三條崙一次。他說自己離鄉後仍會「來來回回」地回家,沒有一直留在這裡,很希望退休後可以回來(2025/1/10 田野筆記)。

興起回鄉開咖啡館的念頭,是在吳志勇45歲以後,家庭與事業都已穩定,才因個人喜愛咖啡而起心動念;同時因父親生病,想回鄉陪伴家人,所以決定著手實踐,慢慢開始提早佈局自己想回鄉過的退休生活。吳志勇饒富興致地和我們分享,現在荒涼騎驛這兩落紅磚建築,就是早年家中的豬舍,源於約莫民國65(1976)年時,三條崙幾乎家家戶戶都有養豬,畜牧業相當興盛,是此地居民的共同記憶。他從2017年開始著手改造傳統豬舍,發現因為過於破敗老舊,新建其實比修復更難,但對他而言,重要的是保存與家人共享的地方記憶,新建物則沒有意義,即使需要花費更多時間與金錢,他也願意投入。

荒涼騎驛另一落紅磚屋的整理還在持續進行中,先行整理好的咖啡館則在兩年前正式開業,不論硬體格局或軟體經營,處處可見他融入的諸多巧思與理念。荒涼騎驛北面有一道橫亙駐車空間至咖啡館本體的圍牆,用意在稍微抵擋強勁的東北季風,本體是由輕鋼架打造,但是仔細一看,會發現在牆上有小豬從出生、長大、到被賣出的生命歷程,吳志勇委託藝術家特意製作豬隻在養豬戶的生命歷程,回顧了他童年與家人的回憶,也呈現三條崙社區的集體記憶。

經營上,吳志勇採取重視「品質」的策略。咖啡館內,他堅持只提供簡單輕食,避免油煙與氣味干擾顧客的空間氛圍體驗。吳志勇在對地方發展未來的想像中,將荒涼騎驛視為一個輕鬆、可以停留的平台,他說現在假日多有重機騎士團在此停留,期望讓更多人認識四湖、認識三條崙。吳志勇的理想是若將來附近有社區發展,希望自己是創始的一間店。他也期許未來能設計出串連地方的「一日行程」,如走訪沿海的黑森林自行車道、觀察季節性招潮蟹、沿海品嚐海鮮等微旅行模式。這些設計除了吸引消費,更重要的,是試圖讓來訪者真正停留與認識四湖。

地方串連亦在吳志勇的實踐中悄然展開。他帶著我們去看建物後的一小片蒜頭田,笑說這裡是他的「實驗農場」,嘗試用有機方式種蒜,他有一種生態永續的責任感。吳志勇強調有機耕作的重要性、反對過度商業性的開發,認為環境雖然「看不到,但我心裡覺得是最重要的」(ibid.)。這些有機蒜頭也在地方發展的土壤中緩緩發芽。吳志勇在臉書粉絲專頁上小規模販售自種的有機蒜,在因緣際會下,被在隔壁聚落林厝寮種植蒜頭的林煌智看到,說他對有機蒜訂的價格實在太便宜、簡直「破壞行情」(2025/1/14 田野筆記),兩人因而結識,逐漸建立起友好的合作關係。如林煌智曾私下估算吳志勇的咖啡館營收狀況,發現目前營運成本高機率大於獲利,因而積極為其介紹客人;也在舉辦拔蒜體驗活動時,選擇荒涼騎驛的咖啡館空間與其後小片蒜田作為活動場地。吳志勇也在店內的「荒涼微市集」區域,上架林煌智的蒜頭製品與海味蒜繪本,協助推銷友人的在地故事與自製農產品。這種連結並非計畫性的結盟,而是基於同樣在地發展的實踐,經由社群媒體認識的非正式關係。吳志勇形容這是「機緣」的產物(2025/1/10 田野筆記),而我們認為這種自發而鬆散的網絡,更顯現了地方發展中每個實踐者微小但持續的力量。

值得注意的是,雖然吳志勇本人認為自己與社區組織連結不深,實際上,他所經營的荒涼騎驛已成為附近居民聚會、交流甚至辦理活動的一處據點:店內陳設著村民媽媽捐贈的縫紉機、鄰村青年林煌智的蒜加工品與海味蒜繪本,又或是地方警察借此處舉行工作事項布達會議。這種既是個人經營、又滲透社區脈絡的特性,使荒涼騎驛不僅是一間咖啡館,更是一個由個人生命經驗延伸出來的地方發展節點。

吳志勇從個人生涯規劃出發,談論回到三條崙經營荒涼騎驛時,並沒有把自己投身的事業歸入地方創生中,只是希望看到更多年輕人回鄉發展,期許若有更多人回到地方,荒涼騎驛能是地方創生的一顆「種子」(ibid.)。他的地方論述與實踐,不是寄望於大型資本或政府主導的劇烈改造,而是出於一種深信「生活即實踐」的信念。這種信念,可能由他多年來在城市與鄉村之間穿梭的生活經驗淬鍊而成,也形塑了他今日在四湖的具體行動。地方,在他的故事裡,不僅是空間,也是一種緩慢但堅定的生活實踐。

(三)海味蒜農林煌智

林厝寮是同樣位於四湖鄉內、萡子寮往北,開車距離約莫十分鐘的社區。我們到訪林厝寮的那天,可以看見路邊因為施工而劃分通行區域,以及附近剛落成、即將開張的便利商店。依循著吳志勇先生給的地址前往,我們來到路旁的一處三合院,院前搭著棚,拉上「雲林縣四湖鄉林厝寮永續發展協會」的斑駁紅布條,牆上還有長青食堂的壁畫、孩子們的沙畫與勞作作品。再三確認後,發現約定的地點是在隔壁的三連式三層房屋,門口周邊有不少年長者在休憩。詢問在門口涼亭乘涼的阿伯後,便確認是位於中間、門口懸掛「林厝村辦公室」木牌的那一戶。

到訪時,林煌智還在前來的路上,他的父親林建益便先引導我們入內。客廳後段有一張辦公桌,我們圍著放在客廳前段的會議桌就坐,牆上掛著諸多匾額,有的是恭喜林煌志獲得百大青農,也有恭喜林建益當選村長。從家外空間、居民的駐足,到客廳內的佈置,可以看出林煌智家在社區中佔有一定的份量,擁有一定的人脈以及居民們的信任。

在拜訪林煌智先生前,我們便注意到他在臉書經營著活躍的粉絲專頁「來去鄉下吃自己」,除了分享他平時的種蒜日常,還有關於自銷產品的宣傳、相關活動分享等等,推測是他與受眾互動的重要平台,且交流熱絡。訪談過程中,林煌智先生也一再提及該粉絲專頁成立早於他返鄉種蒜的時間,最初目的是為了經營民宿,讓長期待在都市,需要一些喘息空間的人,能來到鄉下放空。

出生於1979年的林煌智先生,與萡子寮人擁有相似經驗,他在高中時因成績優秀北上讀書,而後從台大心理系、東吳企管碩士畢業。問及是如何從心理跳到企管領域,林煌智表示他也不知道,並認為「我人生一向不是線性的」(2025/1/14 田野筆記)。這樣依靠機緣、不強求的人生態度,也展現在他畢業後的人生走向。他在回鄉前陸續做過許多不同類型的工作或投資,如加盟連鎖飲料店、健康瘦身產業等等。他用水庫形容自己的事業,水庫低的時候水就會自己進來(快沒錢的時候就會自動又進賺)。

回鄉種蒜的契機,源於他和家鄉的長輩聊天,發現蒜頭市場長期被盤商寡占,農民的收益幾乎都被收進盤商口袋;此外,蒜頭市場也容易因價格與供應量波動大而崩盤。大盤商能夠操控市場,農民們接收到的資訊不對稱,只能任由盤商掌控。抱持著社會責任的林煌智,了解問題癥結後決心投入,利用自己過去所學的專長幫助農民。他先後與農民來回了多次的溝通,向他們提出「合作社」的理念,但不受農民信賴,因此家中不曾務農的他,決心開啟親自種蒜的人生。而後林煌智陸續建立了合作社、蒜頭的分級制度與引進機械化,幫助農民獲得更實質的收益外,他也研發不同的蒜頭產品,如黑蒜麵、蒜頭禮盒等等(楊語芸 2023)。他形容自己就是「打顆種子到他們腦子裡去」(2025/1/14 田野筆記),嘗試扭轉蒜農們的被動心態,不知道什麼時候有用,就等到萌芽那刻。

林煌智自認另一方面是以做地方創生的角度回鄉,也因此在投入前有深入了解四湖的蒜頭產業,認為蒜頭很適合作為青年回鄉發展的媒介。為了活化地方創生的動能,林煌智長期積極舉辦活動,如2020年籌辦的「裝蒜節」,他不只參與產業行銷活動、找經費,更善用媒體行銷方面的人脈,找來許多傳統/網路媒體宣揚該活動,談及這些人脈的運用,他也忍不住讚嘆「緣分真的太奇妙」(2025/1/14 田野筆記);他也舉辦過2022年路跑活動「蒜你厲害」以及「星光饗宴」,在餐宴中聯合附近各屆百大青農,大約有十位,還有台西、四湖青農聯誼會的會長,請台西總鋪師用他們的產品入菜,讓百大青農有機會介紹自家的農產品,並設計農產品入菜。這些與在地、農民和青年有關的活動,皆為了「加強和在地的連結」。

談及他在種蒜領域的下一步,他認為如果蒜頭產業更健康,年輕人才會願意回來。林煌智也經常和有意改善聯合壟斷局面的人交流、連結,並藉由網路行銷的方式,讓農民能賣好的價錢。林煌智對於地方產業的期待與想像,皆反映在他的實踐上,他不僅活用自己離鄉後所學習與累積的知識,也親自下田勞動、收集產業第一線資訊。林煌智在地方的論述與實踐,展現人民在政府政策的依賴之外,轉而靠自身動員、合作的個體能動性,也能因此在困境中有所突破。

(圖片來源:來去鄉下吃自己)

(資料來源:黃淑麗 2024)

(四)小結

從以上四位自營者的故事,我們發現不同於前述篇章的社區營造,這些返鄉青年選擇更彈性靈活、具長期支持策略的地方發展模式,突破了社區營造面臨的資源與人才不足問題,共同交織出四湖沿海多重的地方論述。

吳志勇與林煌智皆擁有離鄉讀書與工作的經驗,他們靈活地運用在外獲得的知識與資源,如事業累積的資本,或是求學時的專業背景,有意或無意的回饋於家鄉。此外,與社區營造者較大的差異,在於自營者勤於經營社群平台帳號,習慣頻繁地在社群上分享日常生活、與顧客互動,為此累積了固定的粉絲社群,為他們的事業發展奠基穩固基礎。

又因在地方經營事業,自營推動者無論是否有其他正職或副業收入,都著眼於經濟面向,在營利上有著希望至少能做到自給自足的目標。從經營社群媒體、串連其他在地青年,到舉辦特別活動(如王柏惟舉辦市集、林煌智舉辦裝蒜節),無一不是希望能讓更多人看見自己,在為商品或服務拓展市場同時,也吸引旁人關注自己投入在地方上的實踐,對這塊土地的關懷,乃至理念。

從吳志勇與林煌智對地方發展的敘述與實踐中可知,他們與其他的返鄉青年相近,如善水咖啡老闆王柏惟以及向天歌創新農業執行長蔡英地,雖然不一定有意識地在做「地方創生」,但他們的投入皆串連起地方資源與人才,同時為有意返鄉的青年創造了良好的環境;在對地方的敘事上,也對未來發展抱持著正面積極的想像。

綜合分析4

以上正文部分呈現了關乎地方發展實踐的資訊與各個參與行動者的個人生命經驗,並他們對地方或地方發展現況與未來的看法。以下內容即是試圖回答我們的問題意識,再提出我們對萡子寮或者更廣泛的四湖沿海,其地方形塑和建構的看法。

為了回答問題意識,此處首先解釋社造與自營兩組報導人,個人生命經驗影響所抉擇地方發展模式的因果關係。先從萡子寮社造一節所敘述的各報導人投身社造的經驗與歷程來看,可發覺他們求學時即離鄉,到外地發展及工作的普遍規律,如蔡瑞泉、阿昇、黃正鎮三人皆自國中離鄉,而蔡茂昌也自高中始出走當地。如此生命經驗側面映證了當地工作機會與求學資源的稀缺,所遭致的青年離鄉的現況。而這些現實也見於受訪對象們對地方過去與前景的說詞,凸顯了他們所經驗到的區域發展的歷史脈絡。也正是當地社造萌芽前所呈現的地方發展不甚充足,才有蔡茂昌立下改變社區的志向,進一步有了社造分期執行的藍圖構想。但僅僅是蔡茂昌的個人生命經驗,是不足以促成社造的實際啟動,尚須配合其他報導人們因著照顧家人而返鄉的契機。而媒合蔡茂昌改變在地的願景和其他參與者投身社造的實踐作為,是因著當地資源不足,人們必須共同合作、彼此動員,才能讓地方發展的論述與實際面貌付諸實行。進一步地,個人能力的不同能貢獻於社造執行的不同層面,如蔡茂昌撰寫計劃書的才能,到阿昇過去工作經驗而能助於工藝設計面的任務。簡言之,我們可說個人生命經驗,亦即蔡茂昌離/返鄉而催生對在地的關懷、實例化地方資源匱乏的其他報導人離鄉經歷、返鄉機遇、不同報導人的相異能力,造就了萡子寮以社造來進行地方發展的特殊面貌。

從多位自營者的生命故事來看,可發覺他們所選擇的地方發展模式,和個人生命經驗有著極大的關係。荒涼騎驛吳志勇依循著兒時的農村記憶與情感,因而將豬舍改建咖啡廳,使童年記憶得以安放;海味蒜農林煌智運用求學與離鄉工作的知識和經驗,為家鄉的老蒜農改善產業生態,打造利於青年返鄉的環境,並持續開展出一連串的地方創生實踐;王柏惟希望萡子寮有一個讓大家可以記得的咖啡廳,才有了相關行動;蔡英地覺得財務長的工作繼續做,職涯就固定了,但回來還會有人生下半場,所以就有了回來養鵝的契機。自營者和社造發展樣態最大的不同,即是前者無法取得政府的經費補助款,是以自營人士皆需透過自身累積的財產來鞏固地方發展的財源和資本。如林煌智獲致百大青農殊榮的前提即是種蒜土地的生產工具,而他也在訪談中提及他曾計算過吳志勇開咖啡廳的成本利潤,直呼一定虧錢,遂吳志勇需藉自身離鄉所學專業而投身的正職工作所得,來平衡咖啡廳的支出。同樣地,蔡英地剛回來時也需要弟弟與爸爸先行處理設備跟場地的問題。但能讓自營者的地方發展實踐面貌如此與眾不同,是在於他們個人生命經驗的其他要素,即人脈的養成與社群媒體的使用。他們都各別希冀著地方景點串連與在地連結形成,因此他們的人脈促成了不同地方發展人士的共同互動與協作,深化地方的風貌。如吳志勇店面設置的小市集,有著林煌智所種海口蒜的相關產品,或者林煌智與吳志勇等人都有著互相舉辦跟協辦各式活動的案例,兩者都讓自身地方發展的內涵更加多元。且蔡英地和王柏惟都有著建立回鄉青年網絡的舉措正在開展,從固定聚會到市集的設立。再者,社群媒體的運用,既幫助各自發展地方時擴大影響力與推播給各樣的受眾,甚而提供串連不同自營發展者的機會,林煌智和吳志勇的合作關係即是最佳的範例。所以這兩位報導人所選定的地方發展實踐,實受到個人生命經驗的積極影響,不論是離鄉在外地成長的過去、所受到家鄉給予的協助,還是人際網絡的培養、網路工具的實作。

另外,在我們的問題意識中,我們同等關心從異質個人生命經驗所激發的社造實踐與自營推動兩種地方發展模式,如何影響從事者去談論身處的地方,即怎樣造就了「在地新敘事」。地方發展人士內部的多重與不同的「論述」,可能藉著執行「論述」的實踐而產生新的「在地敘事」5。以下分析社造與自營之間論述的差異,及社造內部與自營內部各自存在的論述上的歧異,這些如何經由實踐作為而構建出在地獨有的特色敘事,傳遞了認同、想像、情感的內涵。嗣後,再試著藉Cresswell(2006[2004])的社會建構論立場收束,呈現四湖沿海這塊地方樣貌的形塑,係涉及了各式行動者的個人生命經驗,也肯認了不同地方發展論述、實踐與繼而生成的地方敘事的各自建構性影響。

從前面的民族誌材料可觀察到兩種地方發展型態之間「論述」的不同,既在公共性宣稱有別,地方發展規劃上也迥然不同。以「想像對比現況」一節的內容來審視,可發覺社造人士與經歷社造的在地住民多數嘆息景點規劃未串連在一起,凸顯了社造是鼓勵社區居民參與在地公共事務(陳美伶 2021:58),特徵化為未考量經濟因素的公共性宣稱。反而自營人士對於連結在地與地方創生節點的銜接,構成了他們發展規劃的一環。同時社造政策和地方創生方案的關注點本身就不同,尤其是青年返鄉的目標在後者更受到重視,甚而是投入自營的報導人所重點關心,且融為行動規劃的要素。不論是吳志勇持續利用自身咖啡館來與其他自營人士達成合作關係,還是林煌智對蒜業產銷的無微不至,或者蔡英地建立的系統化鵝業養殖,有助於打造青年返鄉的基地,及王柏惟與其他同為返鄉的青年合作。如此論述間的有別,已影響關於地方前景的敘事。如做社區的人留意到人口外流的必然,自營人士卻對青年返鄉有著堅決的目標,抱持正向的想像和期待。

更為細緻地從「論述」的角度出發,以下探詢社造內部和自營內部各別呈現的論述上的不同,藉此得結合前述兩種地方發展方式間論述的對比,以描繪據以成形的多元地方敘事。先從社造這個切面來看,除了已多次提及的社造規劃和實際現況的斷裂外,三人行中每個人著重的實踐方向也無全然相同的版本。蔡茂昌在地方發展有更多長遠的規劃,蔡心娜基於自身萡東村村長的身分而更在意村內的發展,而蔡瑞泉更偏向觀光方向的努力。如此可見萡子寮社造歷程中,地方人士所呈現的「論述」上的不盡相同,即發展規劃的差異。

若從自營人士的角度來觀之,「論述」間的差異最直接起源自每個從事者各有各的行動規劃與安排。有秉持著對於品質的訴求,專注在鑲嵌於鄉下景觀的咖啡館的吳志勇,也有積極扶持蒜農利益,善用網路行銷來提升在地農民所得的林煌智,跟搭起老農與青農共同協力養鵝之橋梁並積極尋求企業投資的蔡英地,或是對小朋友的海洋教育著力甚深,辦理兒童夏令營的王柏惟。

正是這些不同地方發展模式間及內部存在的、論述間的不一致,呈現了不同話語互動下的地方發展情景,而多重論述下的不同實踐遂迸發出在地獨有的多元「敘事」。如社造人士多談到在社造運作前,社區改變不大或者沒在動,而經過不同論述交織的實踐作為後,每個參與者都產生了對地方的認同、情感。如蔡心娜很著墨在社區人民的共同參與與動員,阿昇感到社區變得熱鬧美觀,也有人來社區看看,黃正鎮則是肯定傳承文化的貢獻。而這些述說了地方樣貌的敘事也混雜著對現況的擔憂和未來的想像,諸如人口外流的窘境和景點沒串連下的觀光客銳減。可是對於萡子寮或者更廣泛的四湖沿海而言,充斥著的不光是這些未來前景不明朗的想像,而是有著自營者對於發展的樂觀敘事,更加凸顯這裡在地敘事的多元樣貌。像是吳志勇意建立有質感的在地咖啡館,且針對在地觀光行程的串連有著深刻的想像。而林煌智從蒜農處境出發,到現在積極串起不同地方發展人士的交流,與策劃在地連結的方式。類似的精神也見於蔡英地鞏固第一級產業的發展,希冀青年回到在地,與王柏惟對小孩的在地認同的培養,期望在孩子心中種下回鄉的種子。透過這些地方發展論述的爬梳,與描繪實踐過後的在地敘事有著怎樣的異質風貌,承載著了不同行動者對這塊土地的回憶、認同、歸屬、情感與想像,得大致解釋地方發展實踐影響了報導人去談論地方,即各種新「敘事」的產生。

以上篇幅大致書寫了個人生命經驗影響下的地方發展實踐,與其可能呈現的異質論述,和在實踐之後所激發的地方新敘事。而這樣的論點所涵蓋的要素,即個人生命經驗、地方發展的論述、其實踐、其產生的多元敘事,實緊密影響著「地方」的形塑。具體而言,從萡子寮到四湖沿海這個地方,並非靜止不動,如同田野地背景介紹一節標明的人口條件及發展落後,而是與地方發展人士多年下來的行動積極互動,呈現了地方內涵不斷的轉化與更新,部分扭轉了城鄉發展不均的情形,地方須被理解為一動態過程。此外,萡子寮或四湖沿海這塊土地,並不是同質化的存在,任何認同、想像、情感都可能不同,甚或衝突。這一點已然可從前面所揭示的異質生命經驗、發展論述的不一致到敘事的多元性來理解。所以從Massey(1994)的說法與Cresswell(2006[2004])的社會建構論來看,萡子寮或四湖沿海顯然被各種社會關係所建構與再生產。即各個地方發展實踐,都藉著每個參與者互動下的生命經驗、地方發展的論述、實踐作為、對地方的敘事,構作著他們所關懷與在意的那塊土地。而不斷被建構的多元地方樣貌及想像,也涉及了內部的歷史,與社區營造和自營推動出現前既已存在的事物,即我們在田野地背景介紹所部分提及的內容。

總體而言,以上分析藉著民族誌實例回應了我們問題意識所好奇的發問,即個人生命經驗如何影響具體的地方發展實踐,又這些異質實踐與背後的多元論述下,怎麼導致地方人士去談論地方,也就是我們所辨識出的在地敘事。在回答這些問題的同時,詮釋了田野地作為一個參與者們所深切注視的地方,其形塑怎麼交織著不同尺度下的社會互動並內部獨特的歷史脈絡,且個人生命經驗、實踐論述、多重在地敘事也積極參與著地方的動態建構,萡子寮或更廣闊的四湖沿海遂有著多重的樣貌與不可化約的內涵。

結論

本文基於十二天的田野,透過訪談的研究方法捕捉在萡子寮從事社造的人與在四湖沿海自營推動地方發展的人,他們的個人生命經驗與地方發展的論述規劃、具體實踐,及如何談論他們身處的地方,嘗試論證他們的個人生命經驗形塑了地方發展的實踐樣貌,且地方發展所承載且試圖執行的異質論述,經由實踐作為而豐富了「在地敘事」的內涵,表徵了參與者對切身關心的土地的記憶、經驗、認同、想像或情感。再將回應問題意識的這些論點,結合區域文獻回顧的資料,透過Massey(1994)對地方的批判性觀點與Cresswell(2006[2004])的社會建構論,解釋萡子寮這個地方和更廣泛的四湖沿海這個地理空間兩者的建構,並非單純受到內在的人口條件與區域發展的歷史脈絡所決定。各地方發展從事者的生命經驗、發展論述、具體實踐、產生地方感的在地敘事都深刻影響著地方的形塑,而呈現田野地所具有的多元樣貌,既非靜態、也非同質化的存在,更是被各種社會關係所建構與再生產。

過去社造或者地方創生的相關研究,部分是從政策面的討論來評估發展的效益,建議未來政策的修改方向和努力的目標(賴炳樹 2022;周芳怡 2024;李晏佐 2023),或是從國家層級的角度來審視這些策略隱含的國族論述(黃麗玲 1995)。而勾勒地方發展行動者具體實踐的著作絕大多數,可能呈現的是與政策論述的對比,或者偏向單一的個案研究,未同時涵蓋社造與地方創生的案例,甚至相互參照比對這些實例。本文即是透過人類學特長的田野觀察及訪談諸多報導人,來蒐集地方發展的微觀實踐與個人的生命故事、對地方現況和前景的看法。也正是基於此,來論證有關地方敘事及地方建構的相關命題。而本文的意義更在於捕捉了存在於不同時間的社造及近似地方創生精神的自營推動,透過彼此論述間的不同,和實踐後的在地敘事有別,嘗試在這兩者間做一初步的比較分析,而非分開來講述特定的地方發展模式如何影響地方內涵的形塑。

但我們仍須承認研究的限制與不足之處,與建議研究可向前推進的方向。首先即是駐足田野地的時間因素,使得我們雖大致訪談了萡子寮社造的多個關鍵人物,與四位的自營人士,但所蒐集的資料仍有很大程度的侷限。一方面是田野中數次修改訪談大綱與問題細項,不斷確認我們所欲蒐集的資料,致使往往會面臨針對已訪談過的報導人,缺少相關問題的詢問和資料的捕捉。如離鄉與回鄉之外的個人生命經驗。再者,我們礙於篇幅和分析民族誌材料的考量,一些我們訪談的報導人鮮少或者未被納入此文,如蔡茂昌的哥哥蔡茂源、沙崙湖文史關懷協會的吳雙喜。同樣重要的是,基於我們對報導人個人生命背景的重視,而較少觸及政經脈絡的爬梳,如地方經歷農工轉型的經濟軌跡,及城鄉移動指涉的戰後經濟變革。這些都有助於推敲文中報導人離鄉和回鄉的社會背景,但我們僅在田野地背景介紹之中,簡略勾勒人口外移的現象和農漁業的發展概況,未詳盡梳理大環境的歷史情勢。因此綜合來看,我們對本文案例的全面性和分析上的嚴謹性仍力有未逮,還望讀者諒解。最後,萡子寮的社造和該地的自營推動,或者四湖沿海的自營推動,彼此間有互動往來與潛在合作的可能性,且我們也有詢問報導人對其他地方發展從事者的看法,然而我們未能有效地捕捉兩種地方發展具體合作的實踐樣貌,儘管這對我們分析實踐後的新敘事有著一定程度的重要性。此外,蔡茂昌這樣的行動者,實有跨越兩種地方發展類型的行動經驗,一開始從事社造,現階段接軌自營推動。則讀者可以質疑我們對社造和自營推動的邊界劃分,是否僅是分析上的區辨,致使忽略在地人的認知。這些值得進一步深思並釐清的問題,或許是以後研究者在探討地方發展時可以注意的方向。

(本文與參考資料收錄於《臺灣大學人類學系113學年度文化田野實習與方法成果專輯》, 頁153-186。)

註解

- 本文的完成,首要感謝萡子寮居民的照顧,也謝謝黃郁茜老師與盧佳秀、郭天祐助教的指導

與帶領。感謝萡子寮居民蔡茂昌大哥、蔡茂源大哥、蔡心娜女士、黃梓銨先生、黃正鎮先生、

蔡瑞泉先生、蔡文進先生、周招伶女士、蔡英地先生,與吳雙喜先生、王柏惟先生、吳志勇先生、林煌智先生等人的熱情招待與協助,也再次感謝田野期間每位居民對我們的關照。特別感謝凃峻清學長對於本文的評論和建議,惟文責由作者自負。另外也謝謝萡子寮可愛的阿黃,整趟田野日日陪伴我們。 ↩︎ - 配合中央政府組織改造,2012年改制為文化部。 ↩︎

- 配合中央政府組織改造,2023年改制為農業部農村發展及水土保持署。 ↩︎

- 分析上,感謝盧佳秀助教建議從論述上的不同和實踐後的新敘事著手與思考,謹致謝忱。 ↩︎

- 此觀點系啟發自前面文獻回顧所提及的林建宇的論點,惟不同之處在於其也論及政策官僚的論述,且探討的是新、舊論述間的衝突,會透過實踐產生新的敘事(林建宇 2011:12)。 ↩︎

Leave a comment