蘇穎欣(臺灣大學人類學研究所一年級)

本研究1聚焦臺灣雲林四湖鄉萡子寮漁港,旨在揭示該漁港及地方發展長期受困的深層結構性因素。本文挑戰將地方停滯簡化為資源匱乏或政策失誤的觀點,主張其背後是由敘事治理(narrative governance)、懸置願景(suspended aspirations)、基層官僚的實作困境(bureaucratic predicament)交織而成的治理失能僵局。研究指出,萡子寮的發展藍圖歷經多次重啟與改版,從「漁港特區」到各式觀光願景,始終停留於紙上構想。由上而下的政策敘事持續描繪地方發展圖景,但多數規劃缺乏實質部署,不僅受限於選舉週期,也與在地條件脫節,難以有效落實。同時,基層機關在權責不明、資源受限的結構中,往往淪為預算與上級指令的被動執行者,缺乏自主規劃與執行動能,僅能象徵性回應民意,導致計畫長期停滯於紙上作業。最終,地方居民在一再落空的發展承諾中,陷入持續的等待、失望與情感懸置。

前言

初次走進萡子寮漁港,是在一個冬日清晨。提起漁港,原本在腦海中浮現的,是一幅充滿漁獲、商販與觀光人潮的圖像。但眼前天氣陰沈,港內寧靜得幾近凝止。沒有魚市場的喧囂,沒有漁船歸港的急促腳步聲。

雲林對我而言,是一個既遙遠又模糊的地名。筆者非台灣長大,對這塊土地的理解,多半來自轉述與網路上零散的資訊,更別說是沿海一隅的萡子寮漁港。出發前,我試著透過網路拼湊出這座漁港的樣貌。新聞上充斥著對萡子寮漁港的描繪:堤防延伸、觀光魚市、漁港轉型,如火如荼的發展圖景,在新聞標題與公部門簡報中輪番上陣,彷彿一場即將到來的變身正在此處醞釀。然而,真正映入眼簾的,卻是漁港淤積嚴重、設施老舊、以及廢棄船隻靜靜停泊的寂寞港景。眼前的畫面,與筆者原先想像大相徑庭,港面平如止水,連一絲騷動的鹹味都欠缺。

這種強烈的落差感,成為田野工作的第一重衝擊。與村民、漁民的閒談中,逐漸浮現的是一種說不清、道不明,但人人皆知的停滯狀態。他們說「說了很多年,還沒開始。」、「有啦,是有在規劃啦,只是不知道什麼時候會做。」各人話語輕淡,語氣無奈,其中夾雜著對未來的期盼,也堆積著被反覆失信的疲乏。

筆者遂意識到,這並非單一工程的拖延,也不是偶發政策落空的結果,而是長年堆疊下的結構性停滯,一種治理敘事持續前進、現實卻原地踏步的治理樣態。這份研究正是從這樣一種「總是在等待,卻從未真正開始」的矛盾狀態出發,試圖釐清萡子寮漁港發展長期「堵住」的深層機制。

在治理敘述中前進,在現實中停滯

走進萡子寮漁港,會看見岸邊靜靜停著幾艘老舊的船,停泊位置很淺,靠潮水高漲才能勉強出入。漁民說:「這邊船早就進出不方便了,港口淤沙這麼嚴重,怎麼觀光?」這句話,點出了政策規劃與地方實況之間的落差。

(一)治理失能:漁港發展為何「堵住」?

這樣的落差,或許可以回到 James C. Scott對「高現代主義」的批判來理解。在他筆下的Seeing Like a State(1998)指出,現代國家治理的一大特徵,是建立在高現代主義(high modernism)信仰之上。這種意識形態相信只要掌握足夠的科學知識、技術工具與制度手段,就能透過理性規劃重塑社會秩序。在這樣的邏輯下,城市、港口、農田、道路等基礎設施都能以幾何化、模組化的方式重新設計,進而實現效率、整齊與現代性的想像。Scott 對高現代主義的批判指出,這種信仰往往假借科學與技術的正當性,卻缺乏對在地知識、歷史脈絡與社會複雜性的理解與尊重。正如他所寫:「高現代主義不應與科學實作混為一談,它是一種信仰,藉用科學的權威,卻對全面規劃的可能性抱持不加批判、甚至過度樂觀的態度。」(Scott 1998: 4)

萡子寮漁港的治理與發展,正展現出理性規劃與在地實踐之間的張力。從「港口外移」到「觀光轉型」,政策設計者所提出的計畫與藍圖,無不體現一種「看得見的秩序」:功能分區、分年預算、精密的工程規劃、逐項條列的效益預測等。這些規劃表面上理性、完善,卻往往忽略了漁業生產的彈性勞動模式、漁民的日常操作習慣、地方組織間的協調困難,乃至於漁港自身長年累積的生態變化與基礎建設疲弱的現實。儘管規劃圖冊鋪陳出一幅又一幅的未來景象,從水產加工大樓到漁港外移工程,卻難掩基礎設施老化、淤沙嚴重、漁船日益稀少的事實。換言之,這些政策看似合理,實則卡關、停滯、懸置,反映的不只是資源不足或行政效能問題,更顯示出高現代治理邏輯在地實踐中的失靈,也是一種根植於治理視野中的「治理幻象」:政策語言不斷前進,但地方行動始終停滯。

這種由規劃主導的治理幻象,雖形塑了發展的視覺語言,卻也為執行端留下難以實現的任務,將無法落地的藍圖轉化為可執行的行動。這正是基層組織在日常運作中所面臨的治理張力,亦是下一節將延續討論的核心。

(二)敘述治理

正如 Scott 所說的「理性設計幻象」,政策設計者看重的是規劃的圖像完整性,而非在地實作的可行性。當計畫優先考慮外顯的視覺化秩序與敘事治理,而非建築於地方條件之上,治理實踐就容易淪為紙上談兵,難以推動真正的改變。為了更深入理解這種看似矛盾的現象,以及這些前瞻性的發展藍圖如何在地方治理中發揮作用,接下來,我們將引入敘事學中的概念 “prolepsis”,探討其在治理語境下的意義與效力。

Prolepsis原是敘事學中的一個時間性概念,意指敘事中「先於時間而述說」(telling before time)的表達方式,亦即尚未發生的未來被提前說出、形構為敘事的一部分(Bridgeman 2005: 125)。

在環境人文學中,Martens與Vermeulen(2021)將此詞延伸為 infrastructural prolepsis,指涉當代基礎建設如何預先假定一個可以到達的未來,並據此建構行動方案與資源配置邏輯。prolepsis 在此成為一種治理手段,使尚未發生的未來得以被語言化與物質化,並進一步引導當前的選擇與實作。

延續這樣的脈絡,Webb 與 Gulson(2020)將 prolepsis 引入政策研究語境中,提出「政策預擬」(policy prolepsis)的概念,指出政策並非一個明確、已完成的治理實體,而是一個持續「成為」(becoming)的過程。政策的效力不在執行,而在於它如何被感知並預先引發行動。正如作者所言:「政策預擬是一種尚未發展成熟的政策倡議或實施中所產生的實作行動,是政策成為(becoming-policy)的一種形式」(Webb & Gulson 2020: 54)。

這種觀點挑戰了傳統政策研究中「政策、執行、效果」的線性模型,強調政策在尚未被正式執行時,便已透過視覺圖像、文字承諾與情感氛圍,在地方治理場域中產生真實效力。地方行動者基於對未來政策的預測,可能調整自身策略、展開資源動員,甚至進行前置性實作,使得政策藍圖成為象徵性秩序的載體與情感動員的工具,而非單純的規劃說明。

本研究正是以此視角出發,思考漁港治理中那些尚未開始施作卻已產生治理效應的政策藍圖。這些政策之所以持續被提出,並非具備執行條件,而是作為象徵性敘述,維繫治理的正當性與秩序。

為了理解漁港治理中那些「始終存在於語言中、卻未真正落地的政策藍圖」,筆者借用 Anjaria(2016)對 Björkman孟買研究(2015)的再詮釋,將這類現象理解為一種「未實現的計畫」(unactualized project)。

Anjaria 在探討孟買街頭經濟與城市空間權利的研究中指出,許多基礎建設政策與新自由主義治理模式「存在於政策文本與願景藍圖中,但並未真正實現」,它們“exist as unactualized projects rather than as new forms of governance”(Anjaria 2016: 15)。這類政策透過反覆出現在地方會議記錄、新聞稿與官員口述中,持續生成一種「政策正在推動」、「改變即將發生」的治理氛圍。正如 Anjaria 認為這些藍圖更像是「開發者的夢想」而非真正的治理實作,反映了語言治理與地方社會之間的落差與不對稱。

(三)基層官僚的再轉譯

正是在這樣一個語言前行、實作停滯的結構性格局中,地方的基層官僚體系,包括鄉公所與漁會等末端治理單位,承接中央政策語言與地方張力的中介。雖然他們形式上肩負政策落實之責,實際上卻往往處於「被動等待核定」、「只能配合預算時程」與「無從改變結構限制」的執行困境之中。因此,若要更細緻理解治理失能的生成過程,必須進一步將目光轉向這些基層官僚的實作邏輯與因應策略。

Lipsky(1980)指出,所謂「基層官僚」(street-level bureaucrats)並非僅是政策的末端執行者,而是在具體實作中,透過高度自由裁量權與日常實務慣例,實質形塑政策效果的關鍵行動者。這一視角有助理解基層組織在資源有限、責任模糊下的日常實作與策略運作。

這也說明,治理失能不僅是一種制度設計的斷裂,更是日常操作中不斷被選擇與再生產的實踐結果。例如,在風場開發爭議中,漁民組成自救協會以爭取權益,正是因為作為基層組織的漁會長期缺乏實質作為,未能有效代表漁民發聲與協商。這正是 Lipsky 所強調的核心,政策在實作中被建構、扭轉,乃至凍結,正是治理失能的動態所在。

(四)懸置的地方願望

如果說敘事治理構築出「正在進行」的發展假象,而基層官僚則在語言與現實之間尋求生存與平衡,地方居民是治理語言最長期的承受者,身處發展敘事的包圍中,卻反覆見證政策落空,於是產生一種既不甘放棄、又無力相信的矛盾心態:一種懸置的願望(suspended aspirations)。

這種懸置並非簡單的失望或幻滅,而是一種反覆被激發又被冷卻的情感循環。Björkman(2015)與 Anjaria(2009)對未完成基礎設施的分析指出,那些始終未能實作的工程,反而更強烈地存在於地方語言、圖像與記憶中。正因如此,政策藍圖與發展敘事即便未能轉化為物質行動,卻仍舊能透過語言與記憶維持其治理效力,使地方人民不斷回憶、批判、寄望與等待。

這種懸置狀態既是一種治理結果,也是一種治理資源。它讓治理得以延續正當性,讓政策承諾得以不被清算,也讓居民在無法改變現實的情境中,擁有一絲象徵性的未來依靠。然而,這樣的希望若無法兌現,最終將轉化為對制度的疏離與冷感,構成地方政治信任斷裂的根源之一。

區域文獻回顧

萡子寮漁港的發展經歷呈現了其從繁榮到衰退的歷史軌跡。本節將從兩個面向探討:首先,梳理漁港的歷史興衰,揭示環境與經濟結構變遷的影響;其次,探討地方需求與政策規劃間的差異。

(一)萡子寮漁港興衰記

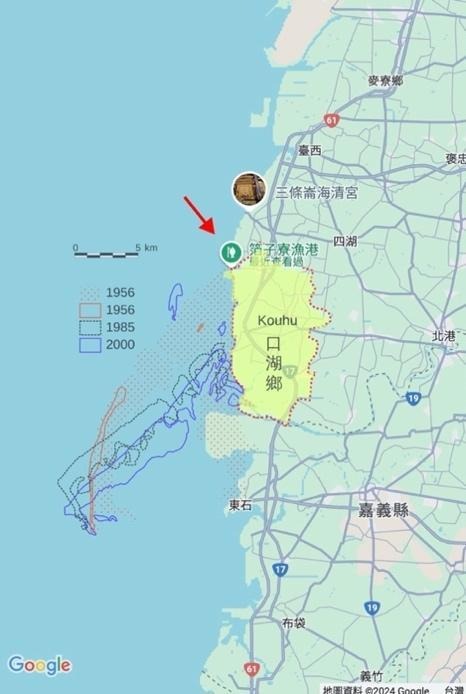

雲林縣的近代化漁業於1950年代開始興起,並在1975年左右達到巔峰,帶動沿海地區漁業設施的快速發展。由於國庫資金有限,麥寮、臺西、四湖和口湖等地方士紳與民意代表為爭取建港經費展開激烈競爭(林國賢 2011:16)。萡子寮漁港位於雲林縣四湖鄉,地處外傘頂洲北端,與澎湖縣隔海相望。當地沙泥底質是底棲魚類、蝦類和貝類的理想棲息地,自然形成優良漁場(臺灣漁業及海洋技術顧問社編 1988:6)。萡子寮最初只是當地漁民泊船的簡易處所,但因濁水溪漂沙問題阻塞了雲林其他漁港的航道如三條崙、臺西、青蚶等,使萡子寮因其有利地理條件成為漁船的理想停泊地,逐步發展為雲林縣的重要漁港。(林國賢 2011:53)。

漁港建設於1971年啟動,經過數年的分期施工,至1980年完成主要設施,包括682公尺的防波堤、1074公尺的淺水碼頭、217公尺的深水碼頭和4.7公頃的泊地,並配備魚市場與檢查哨。同年10月26日,漁港正式啟用,成為雲林縣重要的漁業基地,亦為當時規模最大的漁港之一(臺灣漁業及海洋技術顧問社編 2003:22)。隨著漁港運行多年,港口與航道因沿岸漂沙影響逐漸淤積,船隻進出愈發困難。1985年至1986年間,雖進行防波堤延長與局部疏浚,但漂沙問題始終無法根治。此外,六輕工業區的設置進一步衝擊了當地漁業,導致超過30種魚類消失,烏魚更完全滅絕(劉曜華等編 2006:180)。

外傘頂洲的形成曾為漁港提供天然屏障,但隨著年代變遷和環境變化,外傘頂洲逐漸成為阻礙漁民進出航道的因素。加上北堤沙灘地層下陷與沙灘流失問題,港口功能進一步受限,船舶停靠數量驟減,漁民收入銳減。如今,船隻僅能在漲潮滿水位期間進出,作業效率顯著降低,萡子寮漁港曾經的繁榮景象已不復存在。(郭天祐和劉曉語 2024:10)。

(箭頭標誌及圖片重疊為蘇穎欣所製)

(資料來源: Google Maps 2024及Commons Wikimedia 2024)

(二)發展觀光

面對環境變化挑戰,僅靠堤防加高與疏浚工程無法解決根本問題。部分漁民期盼透過抽沙填海造陸,將漁港腹地向外延伸,以徹底解決淤積問題,並提升萡子寮的地理優勢,使其具備發展觀光魚市的潛力。根據周麗蘭(2024)報導,口湖鄉長李龍飛表示:「萡子寮是雲林的命脈,漁民的最終期待是將漁港外移……它具備成為觀光漁港的潛力!」然而,外移計畫涉及龐大的資金需求與潛在的環境影響,仍需詳細評估其可行性。

就筆者田野所見,萡子寮漁港目前僅剩三艘仍固定出海的漁船,港內淤沙情形嚴重,即便是僅約四五噸的小型漁船,也難以在非漲潮時段安全進出。

港內的基礎設施亦長期失修,堤防老舊、泊區泥沙淤積嚴重。整體而言,漁港遠未具備支撐大型觀光開發或水產加工產業進駐的基本條件。在此情境下,縣政府帶頭在新聞媒體所宣示的「港口外移」與「觀光轉型」藍圖顯得格外抽象且難以落實。雖然縣府多次強調將推動漁港整建,實際上卻缺乏具體的時程規劃、資源挹注與權責協調,致使地方陷入一種「等待規劃實現、卻遲遲未啟動」的治理困局。這正是本文所關注的治理失能現象:發展藍圖在語言中不斷再生,卻無法在現實中轉化為行動,形塑出一種以未來為名、卻始終未到來的敘事治理。

(三)轉型藍圖

在上一章節所述的象徵藍圖背後,實則隱藏著一段龐大的政策規劃歷史。「離島工業區」作為雲林沿海長期以來最具代表性的轉型藍圖之一,不僅反覆被重新命名與包裝,也不斷在國家與地方發展話語中被喚起、延宕與放棄,成為一種難以落實的治理想像。

- 離島工業區

1990年代初,經濟部工業局提出「雲林離島工業區發展為自由貿易區」的構想,計畫透過填海造陸,在沿海沙洲打造重工業基地。雲林縣政府在其中積極推動,幾乎可視為時任縣長廖泉裕奔走協調的成果(許冠澤 2024:26)。該構想於1994年具體成形,規劃中將麥寮、新興、臺西與四湖劃為四大工業區,總面積達7,428公頃,依地理條件分別設置煉油、鋼鐵與自由貿易港等設施(劉曜華等編 2006:199),體現當時重工業與出口導向的國家發展策略。

在行政執行層面,四個工業區分別由不同單位負責規劃與開發:麥寮由臺塑集團主導,新興區由榮工處承辦,臺西由雲林縣政府負責,四湖則完成了工業用地編定,預計打造完整的產業聚落。然而,除了麥寮的六輕計畫最終落地執行,其餘地區皆面臨不同程度的停滯與轉向。

以新興區為例,許冠澤指出,臺西區與新興區原預定由國營事業進駐開發,但隨著國家政策轉向、公營企業市場地位弱化,藍圖迅速失去實踐條件。中油、中鋼、臺電等企業雖一度聲稱擁有大面積用地需求,並投入規劃經費,卻不到五年便相繼退出。這不僅與市場自由化、民營化浪潮有關,更反映出地方抗爭、環評制度與新興環境法規對大型開發構想的限制,終結了過去「想去哪就去哪」的國家工程邏輯(許冠澤 2024::58–60)。

此外,作為政策支撐背景的「六年國建」計畫本身,也因規劃粗糙與財政來源不明而淪為政治口號。這些計畫看似宏大,實則缺乏具體財源與執行機制,最終「像家具行目錄」般成為政權轉移與選舉操作所用的語言工程(ibid: 66–68)。

四湖工業區的命運則更加曲折。該區位於整體開發計畫的南端,儘管早於1991年即完成工業用地編定,並陸續規劃設置煉油、鋼鐵、自由貿易區與工業港等用途,卻歷經如「臺塑汽車城」、「離島經貿園區」等開發構想皆未具體落實。最終,四湖鄉原訂工業用地於2004年解編,2005年行政院正式同意終止開發。這段沉寂的歷程,構成雲林離島工業區計畫中所謂「低度發展」的一頁,也映照出臺灣自解嚴後大型開發政策推進的落差與區域治理的不均衡(黃郁茜 2024: ii–iii)。

如同媒體報導所指出的:「歷時17年,僅六輕設置⋯⋯這項國土改造計畫幾乎宣告失敗」,除臺塑六輕外,其他子計畫全數停擺,原編定的工業區土地長期閒置,甚至反過來限制地方災害應變與土地使用,地層下陷與年年淹水問題仍未解決,原訂的多項企業投資案亦皆停留於紙上(林國賢 2009)。

這些「未實現的發展藍圖」最終轉化為地方政治語言與象徵治理的素材,正如Lisa Björkman(2015:232)所言,許多發展計畫所建構的「語言上的未來」(a future in language)經常與「物質上的失效」並存,卻仍擁有政治上的象徵資本(unrealized projects with real symbolic capital)。對地方而言,藍圖從來不只是政策工具,而是一種治理的象徵遺產,即便無法實現,它仍深植於居民的未來想像與當代批判之中。

在前兩節中,我梳理了萡子寮漁港的歷史興衰軌跡,並聚焦於兩階段的發展藍圖如何在政策層面歷經構想、轉向與懸置,從「離島工業區」到「水產精品加值園區」,反映出台灣沿海治理長期存在的高空描繪與落實落差。這些政策計畫雖然以振興地方為名,卻常停留於紙上構想,實質改變有限。

以下三節將進入本研究的核心民族誌材料,透過在地田野觀察與訪談,具體呈現這些未實現藍圖如何被地方居民感知、詮釋與經驗。第三節〈敘事治理與未竟的藍圖〉將探討淤沙治理如何在制度運作與地方知識之間失效,並分析政策語言如何主導治理而與現場脫節;第四節〈懸置的願望〉則聚焦地方居民如何看待那些「有治理計畫,卻沒有實際進展」的情況,以及這些懸置現象所帶來的情緒與期待;第五節〈治理的轉譯與基層實作〉會進一步討論縣政府、鄉公所與漁會三個單位在回應地方問題與承接上級政策時,如何在制度限制下進行治理實作與角色調整。透過這些民族誌素材,本文將分析治理語言如何進入地方、失效於現場,並在制度與行動者之間被重新轉譯、應對與折返。

敘事治理與未竟的藍圖(narrative governance)

在臺灣地方治理的脈絡中,「藍圖」長期作為發展治理的核心象徵。過去,「藍圖」常與建設畫上等號,代表一項實質工程即將啟動的標誌,是政府執行力與空間治理能力的體現。然而,進入21世紀以來,尤其在地方資源緊縮、基層行政能量受限的背景下,「藍圖」逐漸轉化為治理敘事的一環,成為政策說帖與選舉的核心素材,並不一定對應具體的工程進度或執行計畫。從實體建設到語言治理的轉變,反映的不只是治理條件的改變,也體現出治理者觀念的轉向,從「造得出來」轉為「說得出來」,從對空間的技術治理轉向對未來的敘事建構

值得注意的是,地方其實並非始終處於被動接受治理語言的角色。有地方人士提及,萡子寮漁港的設立即是地方早年主動向中央陳情爭取的結果,顯示出地方過去確曾具備一定的政治動員與爭取能力。這樣的歷史經驗提醒我們,「藍圖」並非一開始就是懸置的象徵,它曾經是地方實現基礎建設的重要手段。然而,本文所關注的,是在治理語言日益主導政策實作的當代脈絡中,這種能動性如何逐步被消解與取代。

這樣的轉變也促使我們重新思考:什麼才是「好的治理」?過去的發展理想著重於建設能量與產業成果,如今則更傾向於展現規劃藍圖、敘述願景與操作媒體話語。地方政府透過規劃案、簡報與政策語言來形構治理正當性,雖然有助於維持「治理正在進行」的象徵印象,卻往往難以轉化為場域內可感的改善行動。萡子寮的個案正提供了觀察此一治理轉向的重要視角。當語言主導治理、藍圖取代工程,地方不再只是等待建設的對象,而是持續承受「說了很多、做得很少」的治理懸置狀態。政策藍圖雖未被實現,其遺緒卻未曾消失。當年為工業區徵收的大量土地,至今仍由雲林縣政府託管,大多荒廢無用。

(一)有治理計畫,沒實際進展

- 紙上談「變」

2019年雲林縣政府發布的《變更萡子寮漁港特定區計畫(第二次通盤檢討)主要計畫案》(以下簡稱「2019年主要計畫案」)可視為地方政府對原有都市發展藍圖的再調整與重新定位。該計畫明確指出原計畫面對的人口萎縮、土地閒置與設施未開闢等結構性困境,並以「結合水產養殖帶動產業轉型」為主要發展定位,透過大規模土地使用分區的變更(如將工業區與漁會專用區轉為產業專用區),以及公共設施配置的檢討(如刪除學校用地、改設公園與市場),試圖重新重塑地方發展的可能性。

然則,當筆者回顧雲林縣政府發布2022年所發布的《萡子寮漁港特定區計畫細部計畫書》(以下簡稱「2022年細部計畫書」)時,所見卻並非這些願景的具體落實,而是一種對政策藍圖進一步「技術化」、「中性化」的語言包裝。雖然在空間配置上,細部計畫大致延續了主要計畫中的土地使用變更結果,如確實劃設了面積超過24公頃的產業專用區,並重新調整了公園、兒童遊樂場、廣場與停車場用地的位置與面積,但從公共設施使用現況與土地開闢情形來看,多數區塊仍處於「閒置或荒廢」狀態。細部計畫雖強調「落實發展願景」、「提升土地使用效率」、「強化防災韌性」等執行語言,但實際內容更多是對區劃邊界、設施面積與建蔽容積率的精細設定,而非對發展落差的實質回應。

更進一步地,2019年主要計畫案所描繪的發展預測本身就已顯示治理語言的預設性與與現實的脫節。例如原始計畫人口規模為7,000人,通盤檢討時已調降至3,800人,而細部計畫則再次下修為2,000人,顯示計畫在形式上不斷「修正」,但仍維持一種發展邏輯的再肯定。此外,2019年主要計畫案中所提出的「產業導入」與「觀光休憩結合」構想,亦未在2022年細部計畫書中具體呈現其推動策略,僅以設施類別上的安排(如市場用地、廣場、人行步道)象徵性地回應前者語言,進一步體現出象徵治理的典型機制:政策語言得以持續,但實作條件未曾建構。

這種從主要計畫到細部計畫的過程,並非發展願景的實踐化歷程,細部計畫將上層語言進一步轉譯為區塊、面積、設施編號與建築規定,使治理失能轉化為形式完整的規劃結果,而規劃本身則成為紙上治理的具體實作形式。藉由敘事治理,地方發展的想像不斷被語言所預設,卻始終停留在圖紙上。

2. 鋪陳「水產精品加值園區」願景

在發展治理中,政策語言本身即是一種治理方式。針對雲林縣政府於2019年提出、並於2022年續行的「萡子寮水產精品加值園區」計畫,本節主張,此案所展現的並非單純的政策推動過程,而是一場典型的象徵性治理工程。

2019年《變更萡子寮漁港特定區計畫(第二次通盤檢討)》第七章,是整份文件中象徵治理展演最為集中的部分。縣府在此描繪出一套宏大的發展藍圖,並將整體計畫區重新命名與定位為「水產精品加值園區」,企圖在萡子寮漁港功能逐漸被取代、土地呈現閒置狀態的背景下,重塑其發展定位。

整體規劃亦延續這種敘事操作邏輯,描繪出一座以「智慧養殖」與「一條龍水產加工」為核心的產業示範場域,結合冷鏈物流、研發中心與加工設施,試圖打造科技與傳統交織的新產業模式。計畫文本反覆出現如「挹注科技能量」、「帶動地方產業轉型」、「形塑競合關係」、「配合綠能政策」等語彙,藉此將長期閒置的土地重新塑造為充滿潛能與未來性的象徵場域。

2022年,縣府更進一步提出「萡子寮水產精品加值產業園區」計畫,將原住宅與工業用地轉型為產業專用區,期望引入水產與機械加工業者,以帶動港區經濟與地方發展(雲林縣政府 2022)。為此,特別劃設了包含第一種與第二種產業專用區共約24公頃的土地作為產業發展基地,並以「智慧養殖漁業」與「精品加值」為核心口號,希冀形成技術與服務整合的一條龍產業鏈(雲林縣政府 2022:2)。

在空間規劃上,計畫將港埠、產業、觀光與生活空間明確區分為功能分區,如「關聯性產業區」、「休閒便利商業區」、「生活居住區」、「防風綠帶軸」等,展現出一種以都市治理邏輯進行土地秩序化與功能化的實作。這類空間分類不僅體現行政技術,也是一種將未來秩序「視覺化」的象徵治理策略,試圖將漁港及其腹地轉化為等待開發的潛能場域。

然而,這樣的願景敘事對於在地條件的具體回應卻相當薄弱。雖然計畫中提及地層下陷、氣候變遷與漁業人口老化等結構性問題,但這些現實挑戰多半僅作為發展轉型的論述資源出現,具體政策並沒有回應這些現實挑戰該如何解決。於是,「問題」與「願景」並非彼此對立(「理想願景」並沒有要解決「現實問題」),兩者在政策語言中奇妙地相互增強,強化轉型的必要性,同時遮蔽轉型的難題。

根據縣府說法,該計畫已通過內政部審議,並將每坪標售底價自6萬元調降至1.5萬元,以吸引業者進駐。官方宣稱園區將整合「智慧養殖」、「一條龍水產加工」、「冷鏈物流」、「產官學研合作」、「永續用地模式」等多重功能,並於2024年舉辦招商說明會,推出四塊整地地塊對外標售(雲林縣政府 2024)。張麗善縣長更以「再造萡子寮榮景」為口號,將本案定位為「九大產業園區」之一的旗艦示範亮點。

然而,在這套看似完整的願景藍圖背後,港區的基礎性困境,特別是長期未解的淤沙問題卻始終未獲根本回應。也就是說,在航道尚未疏濬、港埠功能未恢復的情況下,地方政府卻優先鋪陳充滿想像力的產業願景,造成紙上規劃與場域現實之間的斷裂。下一節將以「紙上疏濬」為例,分析這種語言治理如何遮蔽基礎問題,進而形構一種懸置性的治理實作。

3. 紙上疏濬

「沙」作為地方治理問題中最直觀也最具體的阻礙,在田野中處處可見:它漂進漁港、堆積船道、掩埋蚵棚、阻斷水流,成為地方行動者口中反覆出現的關鍵詞。然而,在政策文件與規劃藍圖中,這些漂沙與淤積的日常經驗,卻往往以抽象的「災害潛勢」、「港埠功能」或「可及性改善」等語彙淡化處理。沙既是阻礙,也是測試治理效能的試金石:它的持續存在,揭露了政策語言與工程行動之間的錯位與懸置。

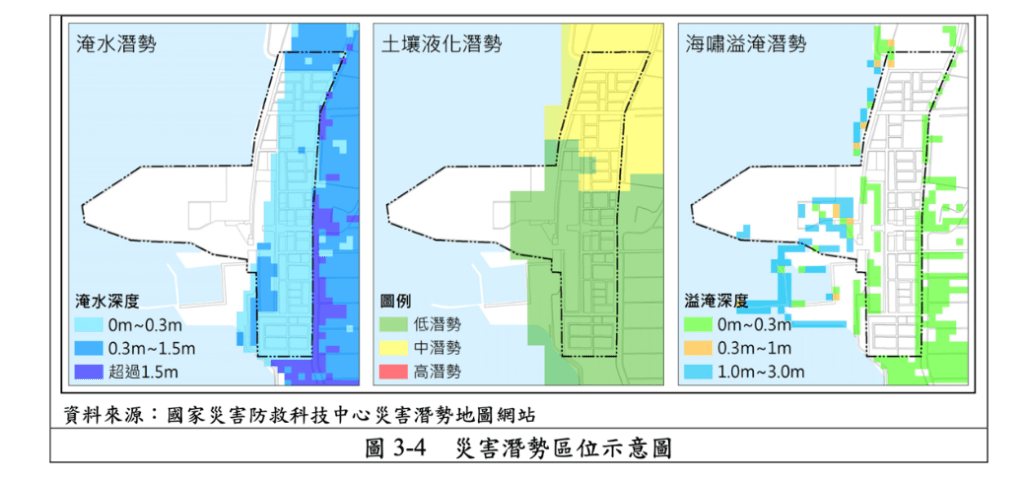

2022年細部計畫書中對災害潛勢的描述,揭示了萡子寮漁港面臨的基礎性風險,尤其在第三章〈環境發展現況〉中,清楚指出該港「深受地層下陷影響,颱風時期暴潮位常越過碼頭面,港區地面及道路於颱風豪雨時亦常淹水」(雲林縣政府 2022:13)。從計畫書圖3-4災害潛勢區位示意圖來看,漁港所在地亦被劃定為「海嘯溢淹潛勢區」與「超過1.5公尺的高風險淹水區域」。這類圖面與敘述,構築出一種明確的風險圖像,也間接表明港區設施功能已明顯不足,應需配套改善。

雖然文本指出政府曾「分年補助雲林縣政府辦理港區碼頭與道路加高工程」,並提及「滯洪池與抽水站」等防災基礎設施的設置,但語句之後卻立即承認「墊高後仍無法有效解決淹水困境」(雲林縣政府 2022:13),並未提出後續補強方案與責任單位,呈現出防災治理語言的自我折返:一方面強調風險存在與治理努力,另一方面又以模糊性的敘述暫時迴避行動責任。

更關鍵的是,整段文字雖圍繞災害風險展開,卻從未正面提及「淤沙」或「漂沙」這個在地方經驗中最直接、最常出現的干擾物。

沙明明存在於港區的水面與底部、存在於漁民的出海經驗中,卻被政策語言包裹進「災害潛勢」這一模糊語彙裡,失去具體技術性名稱,也失去對應的工程實作方案。在此語言治理架構中,沙不再是一個可以處理的對象,而僅是一個被符號化、可被承認卻不可行動的存在。

(二)淤沙治理的失效

萡子寮漁港的「疏濬」與「整建」,多年來在地方政策語言中反覆出現,筆者在田野現場觀察到的,卻是另一種情景:港口長年淤積、堤防老舊未修,疏濬工程未見實施。部分捕撈漁民選擇改至三條崙港出海,或甚至退出捕魚行列,另謀生計。仍選擇留在萡子寮的漁民,也只能以小型漁船作業,依賴潮汐時機艱難出港。本章將從捕撈與養殖兩個面向出發,追蹤沙如何在治理制度的懸置中,展示「政策有聲、現場無感」的落差,揭示出一種懸置式的治理模式:治理持續以語言與圖面在紙上推進,卻無法在物質現實中落地實現。

- 出不了海的港口

萡子寮漁港自1971年動工、1980年代初建設完成以來,一度是雲林沿海最具規模的漁港。得天獨厚的地理條件與港灣優勢,使其在1970至1980年代吸引大量漁船進出,成為北來南往船隻的重要停泊點。然而,這段榮景並未持續太久。

1986年韋恩颱風重創港區,1990年代六輕工業區的設立,更加劇漂沙堆積,改變海岸地形,導致港區淤積日益嚴重。再加上氣候變遷所引發的海平面上升與強降雨,使原本的天然優勢迅速退場。此一環境惡化與勞動人口高齡化、產業轉型等結構性問題交織,使萡子寮漁港逐步走向沒落。當我們實地踏入漁港時,眼前已非昔日漁船雲集、魚貨鼎盛的景象,而是一座僅剩三艘固定出海船隻的蕭條港灣。

過去十多年來,萡子寮漁港的淤沙問題持續惡化,港口前方逐漸堆積成沙洲,原本筆直通往外海的航道被阻斷,漁民被迫繞行更遠的水道出海。在萡子寮未見大規模整建或疏濬工程啟動,堤防未見延伸、碼頭亦未修復,僅有一兩台怪手在港邊進行零星的挖沙作業。漁民口中的「北堤延伸」、「水道開挖」與「抽沙上岸」等具體需求,至今未在空間上留下明確痕跡。

正是在這樣的背景下,從十幾歲就開始隨父親捕魚的楊船長的經驗為我們提供了理解港口退化的切入點3。以下,筆者將透過他的敘述與訪談內容,梳理淤沙問題對漁業活動的具體影響。

我有印象沙差不多從二零零幾年就開始淤積,那時港口前面就有一條沙帶,裡面還勉強有一條溝。淤沙很嚴重,完全不能直接開出海,只能往南邊繞道出去。現在我們出海,都要往台子村那邊走出去。往南出海,將近要一個小時才能到外海。(田野筆記,楊船長,2025/01/10)

他回憶過去曾使用更大型的船隻作業,並僱用四至五名移工協助,但因淤沙加劇導致出入困難,不得不改用較小型的CT0型船隻4。

之前的船是比較大的,是因為那個淤沙問題,不好出海不好出入啦,就換小的,反而比較好5。(田野筆記,楊船長,2025/01/10)

如今,他的船隻僅聘請一名移工與他一起出海作業,整體作業規模已大幅縮減。淤沙影響之下,漁民都得抓緊時間選擇最適時機出海捕魚。楊船長說明每次出海的時間需「剛好抓準潮汐」。

漲潮開始退,我們就出海;等到下一個漲潮再回來。低水位就在海邊,能進港我們就回來了。所以差不多是八小時、六小時這樣子,有時候十幾個小時也有啊,不一定啦。因為我們這邊抓魚的話,都是季節性的。看季風啦,出海時間看潮汐,所以有漲潮就出海。(田野筆記,楊船長,2025/01/10)

這些看似日常的出海節奏,其實已被港口淤積的問題深刻改變,勞動的節奏不僅取決於天候與海象,也被迫納入對基礎設施功能失調的調適。

除了作業時間的延長,港口設施的老化與維修工程的延宕,也是漁民不斷提出的困擾。楊船長多次強調,若要真正解決淤沙問題,北堤的延伸與港口內的抽沙作業是不可或缺的基礎工程。原本期待由政府主導的整治工程,最後多數都流於無聲無息,許多改善作業最後只能靠漁民自力救濟。

(淤沙)是他們自己移的啊,中央都沒在管,所以造成港口堵塞。沙是活沙,它會漂流,就慢慢從港口擱淺來。(如果)再來弄一條打一條那個水道出來,打一條水道出來的話,它就慢慢拓開,沙就慢慢往南邊跑了,我們港口這邊的淤沙就慢慢流走了。

你北堤延伸出去才能擋沙嘛,港口這邊的積沙再抽掉,這樣就不會影響到漁船的出入。建設計畫後來喊卡了,說是疫情,但那是藉口啦,什麼疫情不疫情的,那個都找藉口。自己移的啊,中央都沒有在管啦,所以說造成港口堵塞。(田野筆記,楊船長,2025/01/10)

這更根本的淤積來源,與六輕工業區的抽沙作業密切相關。為維持港深以利大型貨輪進出,六輕港區常年進行抽沙工程,但抽起的沙並未帶回岸上,而是傾倒於外海,最終在潮流推動下漂回沿岸,形成「清一港、淤一港」的惡性循環。

比如港口,他們都有固定的大型船在那邊抽沙、抽船,往外把它抽起來,他們港口才會有深度。他們的貨輪才能自由進出。抽沙往外海倒,往外海到的話,他們就會隨著潮流往岸邊流,所以說就會造成這樣,每個港口都這樣……他們現在都往外海倒,抽沙船都24小時在抽沙。(田野筆記,楊船長,2025/01/10)

即便短期「有幫助」,卻無法根本解決淤積的結構性問題。船長補充道:「今天如果有拿上岸,沙就會減少,現在是縣府有四千多萬,有標出去了。」但截至目前,整體成效依然有限。漁港航道仍舊阻塞、設施持續老舊,治理工程看似啟動,卻缺乏系統化落實與明確時程,終至成為紙上作業的「語言工程」,難以轉化為居民實際可感的治理實作。

大船因吃水深、轉彎空間大,早已無法穿越日漸堆積的港口沙洲,只能停靠閒置;而竹筏因為低浮力與底部易碰觸積沙,亦難以出入,成為最先被淘汰的工具。當地僅剩下少數像是楊船長四至五噸的CT0型小船,尚能憑藉漲潮水位的短暫高峰勉強進出港口。不僅中大型漁船受其所限,連以往用於近岸捕撈的竹筏,也在這波環境與治理的雙重壓力下難以生存。在各類船型中,竹筏作為最輕盈、最貼近水面的漁撈工具,其操作對地形與水文變化極為敏感,正是其吃水淺、推力小的特性,一旦碰上沙洲便寸步難行,成為第一個被迫退場的技術型態。

前捕撈漁民蔡清風回憶,過去使用竹筏在港區外圍捕捉螃蟹,但近年沙洲逐漸推擠至港口前緣,阻斷外海螃蟹進入沿岸,導致捕獲量銳減。

那個沙已經跑到前面來了,攔到那個外面的螃蟹跑不進來,所以我們都在比較靠沿岸的地方捕。我們那個是小竹筏,所以不能出去……因為那個已經積到那個港口了,要清這個航道才能出去,沒辦法啦。(田野筆記,蔡清風,2025/01/12)

他強調,這並非長期以來的狀況,而是近六七年來才明顯惡化。此外,淤沙導致港口水道封閉,也讓以竹筏為主的小型船隻難以在非漲潮時出入,嚴重限制作業時間與空間。清風大哥更指出,港內原本用於綁蚵仔的蚵棚也因沙流入港而被掩埋,導致蚵棚無法固定。

蚵仔現在也沒辦法在那邊,對啊。沒有,沒辦法了,都已經平了。所以就是改種蒜頭,做蒜頭,就是改行啦。(田野筆記,蔡清風,2025/01/12)

竹筏的退出,並不只是工具淘汰,更是象徵一整套近岸捕撈生產知識的崩解。即便政策文本將疏濬納入港埠用地的附屬機能,實際上卻缺乏具體執行與工程回應,使「不能出去捕魚」成為許多漁民共同的日常治理經驗。

在這些話語中,「沙」不只是物質現象,更成為治理懸置的見證。漁船出不去,治理語言持續浮現,工程卻始終未動身。沙成為地方發展無法啟動的沉積物,也成為漁民日常與國家治理的衝突介面。

- 養不下去的魚塭

除了港內捕撈活動受阻外,「漂沙」對於萡子寮的影響,也深刻滲入了養殖業的生態環境與生產條件。萡子寮除了近海漁業之外,長年以來亦是西南沿海文蛤與蚵仔養殖的重要據點,曾經與臺南七股形成南北分工的養殖體系,前者培苗、後者養成。然而,從漂沙改變海底地貌與水流結構,到地方政策與水利設施規範的調整,一連串變動導致萡子寮的養殖條件快速惡化。地方居民不是離開、就是無以為繼,留下的只是地景與記憶的退潮痕跡。

根據郭天祐與劉曉語(2024)的調查,2008在萡子寮抽水站與蓄洪池的興建,再次改變了當地的土地使用與養殖條件。蓄洪設施為因應淹水問題而設,周邊地區則被劃為「禁抽地下水區」。這項規定雖有其防災上的合理性,卻也限制了養殖戶長期以來仰賴的海淡混合灌溉方式,導致許多養殖戶因水源不足而被迫停業。

種種政策與市場的交疊效應,使得萡子寮的養殖產業在短短數十年間由盛轉衰。萡子寮港邊原本數十戶的養殖戶如今僅剩三戶仍持續經營,其餘僅有少部分分布於萡東村東南方的低地,數量零星。過往魚塭連片、水路交織的地景,如今多已荒蕪或轉為他用,留下的,不只是產業的流失,更是地方生活樣貌的改變與治理失能的印記(郭天祐和劉曉語 2024:17)

在這片退潮之地,留下來的人們仍試圖與變動的沙、水質、氣候與制度周旋。文蛤養殖戶蔡墨文大哥,便是其中一位仍未選擇離開的堅持者。

「這幾年真的一年比一年差。」墨文大哥邊泡著茶,一邊淡淡地說。除了經營民宿,他也在下崙有幾口魚塭,從事文蛤養殖。他說,今年最嚴重,文蛤一池池地死,有些養殖戶整個月都沒收成,而主要原因來自六輕工業區的污水排放。

這個水質跟氣候都很明顯,問題越來越多了。聽說它有一個大的水管,深入到深海很遠的地方,什麼時候排、排在哪裡很少人知道,也找不到。(田野筆記,蔡墨文,2025/01/16)

他坦言,自己還算幸運,魚塭沒離開家太遠。但周圍有不少人早就搬去臺西、彰化一帶繼續養殖。「可是那邊也沒比較好,今年都死的很多。」(田野筆記,蔡墨文,2025/01/16)這種「搬了也沒好轉」的感覺,讓養殖戶們進退兩難,只能咬牙撐著。

但對某些人來說,留下已不再是可能的選項。萡子寮環境的惡化迫使他們另尋他路,遠赴他鄉,繼續維持原本的勞動方式。柯大哥原本在萡子寮外海從事養蚵,如今不得不轉往臺南,他的故事,便是一個「不得不走」的例證。

沙子一直撞進來,蓋掉你就沒地方了。(田野筆記,柯大哥,2025/01/08)

柯大哥坐在港邊的椅子上,點著菸說這話的時候臉上沒什麼表情,但話裡有種說不出口的無奈。他是住在萡子寮附近的養蚵人,幾年前因為港邊水質變差,蚵仔養不起來,只能把蚵棚移到臺南去。現在每天早上從雲林出發,一路往南跑,到臺南那邊巡蚵棚,傍晚再開回來。他說得淡淡的,好像只是多跑一段路,但每天這樣來回,背後其實是整個漁港環境無法再支持他養蚵的現實。

柯大哥說。他原本的蚵棚就在萡子寮外海,但六輕設立後,海水變得混濁、含氧量低,加上淤沙嚴重,讓蚵仔的成長變得困難。

現在這邊沒辦法養了,只能去臺南。水質變了,蚵就不好長,長不大。你養下去也是浪費時間。沙子都跑到外面去了,冬天浪一來就撞進來,撞到裡面,整片都進來了。以前有一條海溝很大耶,我們都養在那裡。阿現在海溝都沒有了。(田野筆記,柯大哥,2025/01/08)

過去港內有一條大海溝,夠深、夠穩,蚵棚可以扎實地綁在裡面,靠著濁水溪出海口帶來的沙子,自然淤積形成保護帶,養殖條件不錯。但六輕工業區蓋下去後,整個水流和沙的走向都變了。那條原本穩定堆積的沙帶,如今變成一股持續推擠的力量,把沙子一層一層地堆進內海,把蚵棚底下的「墾」蓋住,讓養蚵的空間越來越小。漂沙的侵入,不只讓港口堵塞,也讓養殖戶逐漸失去可用的水域空間。這不只是地理範圍的縮減,更是一種生產可能性的退場。

這種說法,在地方也常常聽到。在地很多人都說,六輕來之後「什麼都變了」,水質變差、蚵仔長不大、連海的樣子都不一樣了。原本可以在港邊養到成熟的蚵,現在只能當育苗場,養一段時間後,得拉去外地才能長成。

水質變化不只是科學數據,而是蚵農每天用手、用腳、用眼睛感受到的。他們下水時,手指摸得出水的濁度,蚵殼刷起來有沒有異常的黏滑,蚵肉是否發軟,這些都不是檢驗報告能反映的。「你看水的顏色,就知道現在不能養。」(田野筆記,柯大哥,2025/01/08)

水變了,土地也就變了。除了蚵仔養不起來,連過去在內陸池子養蛤蜊的人,也都一個個放棄了。林大姊是林厝寮的居民,幾年前曾在村邊的水池從事蛤蜊養殖。她熟悉這一帶的水路,也對水質變化特別敏感。那天,她帶著我們沿著林厝寮大排走到防潮閘門,指著閘門說:「就是這個,不開,水流就不動,水就壞了。」(田野筆記,林大姊,2025/01/08)

她認為,這幾年水質變差,除了六輕以外,與這座防潮閘門的管理有直接關係。

現在水利處都是接到抗議才會來開,平常都不動的。我那幾個池子啊,前幾年就沒再養了,水太壞了啦。(田野筆記,林大姊,2025/01/08)

照理說,這種閘門應該依照潮汐與季節變化定時開關,保持水流暢通,水一旦不流,裡頭就發臭、變黑,養殖也就無法進行。

縣政府都沒有要管這裡的啦。(田野筆記,林大姊,2025/01/08)

這句話她講得不疾不徐,但句尾藏著長年累積的不滿。她知道政府偶爾會整治,但她的感受是:不抗議不會動,平常的問題根本沒人在理。

林大姊的敘述,讓我們看到水質惡化不只是六輕的影響,也跟地方治理細節密切相關,像是閘門開不開、排水通不通,這些聽來像是技術問題的事,其實對地方養殖業的生死有決定性影響。

她的話語裡沒有技術術語,只有對失去可用水域的惋惜與憤懣。她沒有離開村子,但也不得不放棄原本的勞動。像柯大哥那樣「走出去」的人,也許還能養蚵,但像林大姊這樣「留在地方但無事可做」的情況,才是這個地方水變壞之後最常見的樣貌。

政策的斷裂、工程的延宕、閘門的失靈與漂沙的推擠,並非孤立事件,而是交織形成的一張治理失能的網。無論是走出去的柯大哥,還是留下卻無事可做的林大姊,都深刻體會到:當地方無法再掌握水與土地的邊界,養殖便也不再是一種可以持續的生計技術,而只能成為回憶中的勞動經驗。

漁港與魚塭的命運,最終都被漂沙這個緩慢卻堆疊的力量所定義。它不只是物理上的堵塞,更是一種治理上的懸置與退讓。從國家到地方,從計畫語言到工程行動,皆未能及時回應沙對空間、生計與地方秩序的全面性侵蝕。

懸置的願望(Suspended Aspirations)

不斷延宕的敘事治理,並非僅存在於政策文件或官方語言中,它更深刻地滲入地方居民的生活空間與記憶之中。對許多在地人而言,那些未曾實現的計畫,早已不只是發展的技術圖紙,而是日常生活中不斷被看見、回憶、甚至懷抱希望的象徵物。

(一)還掛在牆上的未來

在筆者的田野中,報導人蔡文大哥家中就掛著一張歷史悠久的發展藍圖,它不僅是過去政治承諾的見證,也成為今日地方對未來想像的延續與投射。

已過花甲之年的蔡文大哥是萡子寮在地人,年輕時離開家鄉,到臺北唸書,在臺大完成大學學業後進入外商公司工作。幾年前為了陪伴年邁的母親,他辭去臺北的工作,回到萡子寮生活。他不像多數長輩那樣始終留在地方,也不像多數年輕人選擇離開後便不再回來。對他而言,返鄉是一種照顧,也是一種重新對地方作出選擇的方式。也因此,他對地方治理與發展語言的看法,與多數長期生活在地的居民略有不同。

踏入蔡文大哥家的客廳,抬頭便能看見牆上,掛著一張用壓克力板封存的大型彩色規劃圖。邊框為深木色,歷經歲月已微微泛霧。這份圖像來自1980年代末,標題以醒目的紅字寫著《2010大雲林改造計畫》,是當時縣府為規劃未來20年的發展藍圖所繪製,預計在2010年前完成各項設施建設。圖面上密密麻麻地標示著深水港、機場、高速公路、工業區與醫療設施的位置,構築出一座幾近烏托邦的海港城市模型。圖下方印有「雲林縣政府編製」字樣,左側則列出當時縣長、議長與副議長的姓名,旁邊一行「敬贈」,像是一份地方與政府共構的許諾書。這張藍圖不僅是行政規劃的視覺呈現,更承載著那個時代對發展的渴望與形式化的承諾。

這張圖也成為他日常生活的空間坐標之一。他站在圖前,身子微微前傾,語速不快,卻句句清楚,像是在導覽一張他早就記得滾瓜爛熟的地圖,一邊指、一邊慢慢回憶:「這裡本來要蓋機場,這邊是深水港,醫院當初設在這裡……什麼都有,結果後來沒做。」(田野筆記,蔡文大哥,2025/01/08)

他的手指移動得小心,沿著圖上的標示一一點過去,彷彿深怕漏了哪一處細節。語氣雖然平穩,卻難掩語句中滲出的遺憾與無奈。他的語調與手勢,並不像是在單純回憶過去,更像是在提醒一個尚未結束的未來。對他而言,這張圖並非一紙歷史文件,而是一張至今仍在生活中發揮作用的「空間記憶框架」,一張地方未竟之夢的的載體。

該藍圖出自1987年雲林縣政府推動的「大雲林改造計畫」,並曾短暫納入中央發展體系。由第12屆縣長廖泉裕任內主導,核心即為「雲林離島工業區」的開發案,對地方工商業的未來發展產生深遠影響。第13屆縣長蘇文雄接任後延續規劃,並積極爭取中央資源,陸續提出雲林科技工業區、絲織專業區與離島式工業設施等項目。

蔡大哥家中懸掛的這張圖,正是蘇文雄縣長所贈。然而多年過去,政局更替,圖上的許多構想皆未落實,當年推動藍圖的政治人物也多已淡出、甚至離世,僅剩蔡大哥仍守著這張圖,像守著一種不願撤退的期盼。

然而,對蔡大哥而言,那張藍圖從來不只是掛在牆上的回憶。它是一個未竟計畫的起點,也是一段個人承擔與行動的開始。

「所以我這十幾年回來,就是要把萡子寮漁港重新開發。」(田野筆記,蔡文大哥,2025/01/08)

他不只是回望那個時代的承諾,更是親自走入現實的阻力中,試圖再次把圖上的藍線變成地上的道路。從圖紙到政策、從構想至實踐,他曾親自向總統爭取,也一度試圖透過選舉進入體制。他相信,只要有人願意把這些事情再做一次,地方還是有希望的,哪怕這過程伴隨的是重重阻力與反對。

差不多五年前,我跟小英總統報告,她也同意要做。但是地方人們反對,因為已經沒落這麼久了,漁船就跑掉了,所有靠漁業生產的人就跑了,所以整個港幾乎要把它廢掉了。所以在六年前我跟小英總統說,一定要把它恢復。

我們的縣長、我們的漁會堅持不要,他說你恢復沒有用。但我們一定要把漁港變成一個複合性的港口,就是觀光、娛樂、漁業對不對,這樣比較完整。現在漁獲少,你可以再用觀光恢復人流。(田野筆記,蔡文大哥,2025/01/08)

他的想法不只是口號,而是具體又縝密的地方願景構想。他想要的不只是漁港重啟,而是一整套地方產業再生的系統,包括教育、產業鏈、人才培育。這些年,他曾爭取國立海洋大學來設立分校。

那時候要引進四個科系:航海工程、食品加工、養殖,還有休閒系。為什麼一定要四個科系?因為臺灣的養殖業,口湖這邊都是養殖業。然後我們西部的養殖業,養殖的龍頭就是國立海洋大學。所有的水產都是國立海洋大學出來的。

航海工程要處理排水、防止海水倒灌;養殖科系是來幫助產業;食品加工可以讓40公頃的加工區重新啟動生產;休閒系就設計海洋藝場活動。你不用跑臺南了,這裡就可以辦。從臺中以南都可以來,嘉義過來、澎湖過來,都只要四十分鐘。(田野筆記,蔡文大哥,2025/01/08)

但這樣的願景最後卻一再卡關,卡在地方反對、派系封鎖、制度真空,選舉的現實又是一記重擊。

本來都要做了,都已經籌備一年多了,地方人士就反對……所以就中斷了。漁會的總幹事是黑道,縣長也是,鄉長也是。他們就只為了自己的利益。他才不管你這些東西。他不會配合你,還會找人反對你。我沒有官方的身份,所以你要做什麼事都很難……所以三年前我跟總統說我要選村長,起碼用村長的名義……。(田野筆記,蔡文大哥,2025/01/08)

這樣的語句是來自一個清楚知道結構問題的人,一個仍然堅持要去做事的人。儘管他的藍圖暫時被擱置,但他從未真正放棄。

在萡子寮,並不乏對未來有想像、有規劃的人。他們深知制度難動、現實阻力重重,卻仍然願意開口描繪那些可能發生的事。蔡曜大哥便是其中之一。他年輕時去台北工作,退休後才回來住。他不是一直待在萡子寮的人,但對這裡的生活和變化都有很深的感情。

年屆花甲的蔡曜大哥是地方上少數對制度問題看得最透徹的人。他知道淤沙工程為什麼總是卡住,也知道縣政府與漁會的權責推諉早已成為地方治理的一部份現實。但即便如此,他說起對漁港未來的想像時,語氣中仍然充滿熱情。

那人進來,我們要怎麼去保留住這些人?這麼多人進來,他們需要有休閒的地方嘛。所以,我們考慮從萡子寮漁港開始,利用蓄洪池的20公頃,把它挖掘成夏天可以舉辦海洋音樂祭的場地。再來,防風林到林厝寮這一帶有8.5公里的天然資源,只要把淤沙清掉,海沙平整,就能打造出一條8.5公里的光雕景觀。你想想,從61線高速公路一眼望去,看到這片光雕景觀,肯定會吸引人下來參觀。還可以提供露營區等活動設施6。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

這些計畫聽起來像是城市規劃師的草圖,但每一個細節,其實都出自他對這片土地的熟稔與長期觀察。他甚至已經想好怎麼設計水深、怎麼創造工作機會。

我們也可以設計一個內海水上樂園,約15公頃,作為第二個系統。在這裡上班的人,可以帶著小孩來玩。內海可以透過堤防設計控制水深,比如60公分或70公分,適合各種水上活動,就像烏來的水上遊樂園那樣,可以有滑水道、滑板等設施。這樣的構想,不僅吸引人潮,還能立即創造許多工作機會。

現在的年輕人,如果在臺北工作賺五六萬,但生活壓力大,也許更願意回到家鄉,賺三萬,但住自己的老宅,免去房租壓力,還能陪伴家人。有了這樣的環境,青年返鄉就不再是夢想。有新的思維、新的活力進來,地方一定會改變,整個社區就有了重新發展的機會。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

他的構想,不只是要吸引觀光客,而是替地方青年描繪一條可行的回家路。他知道這些願景並不容易實現,也明白現實中會有太多掣肘,但還是願意一步步去思考、去說明,試著在有限的條件中,描出一個讓人願意留下的未來。

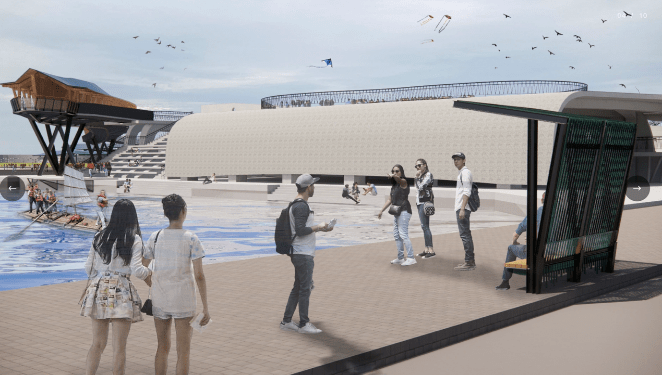

(二)淤塞未解卻推觀光

在港區設施長年未獲維護、基礎航道依舊淤塞的背景下,地方與中央政府卻不時推出各式觀光招商計畫,規劃往往訴諸空間美學與觀光敘事,卻對當地實際困境的基礎改善缺乏具體對應,最終使政策語言與場域經驗之間產生巨大落差。以下將會說明「彩虹橋」與「水產精品加值園區」兩個例子。

- 沒人知道的水產加工園區

你說水產的園區,啊如果那個漁港船不能進來,能推得動嗎?

(田野筆記,藍姐,2025/01/07)

前面提到,雲林縣政府於2019年提出《變更萡子寮漁港特定區計畫(第二次通盤檢討)》,該計畫書第七章對港區做了整體規劃,其中包含「水產精品加值園區」。縣政府在2022年進一步提出「萡子寮水產精品加值產業園區」計畫,主張以「智慧養殖漁業」與「精品加值」為特色的一條龍產業鏈(雲林縣政府 2022:2)。然而,在筆者的田野中,政策繽紛願景敘事多半停留於政策文本與媒體話語中,並未轉化為具體實作。園區所在地仍面臨交通不便、水患頻繁、基礎設施不足、產業鏈條斷裂等問題,無法支撐「智慧養殖鏈結」與「產官學研合作」等高階治理語彙。即便縣府強調園區已備妥水電設施並提供稅賦優惠,實際進駐的廠商至今僅有兩家,整體開發進度仍十分緩慢。

從筆者的田野觀察與訪談資料中顯示,多數地方居民對該計畫全然不知情,而在我介紹縣政府的計畫後,當地人都表示在漁港最基礎的疏濬與船隻通行問題尚未解決之前,所有產業願景的推動幾乎都淪為「紙上談兵」。即便政策文本中條列了產業分區、公共設施與開發願景的多項細節,也難以掩蓋其作為象徵治理話語的性質。

「水產精品加值園區」的空間配置與政策敘事如此完備,實際推動情形卻顯得異常冷清。截至目前,進駐廠商只有兩家,園區整體仍處於整地初期階段,幾無實質開發跡象。

這種落差,在筆者訪談家族長年從事水產加工的藍姐時尤為明顯。藍姐的兒子在五六年前曾計畫返鄉於萡子寮設立加工廠,並親自來現勘場地。但他最終選擇放棄,理由是交通不便、人力不足、水電基礎設施未齊全,難以支撐實際運作。即便政府近年積極宣傳園區政策,藍姐一家卻從未接獲任何說明或參與邀請。

我們家做水產這麼多年了,他們要辦這個計畫,怎麼一點訊息都沒有?

(田野筆記,藍姐,2025/01/07)

儘管地方媒體與縣府網站曾多次宣傳,實際上的在地溝通與說明卻明顯不足,這不僅是資訊傳遞的落空,更凸顯了象徵治理與在地產業需求的隔閡,即便有心回鄉創業的居民,也因資訊落差和對實際營運環境的擔憂而卻步。

養殖漁民大哥甚至直言:「我們這邊根本沒人會去標那種地啦,建商建起來的沒有人要買,那都是有錢人早就知道的事。」(田野筆記,蔡清風,2025/01/12)

此類話語透露出對政策透明度與土地分配正當性的深層懷疑,也為後續地方社群對此計畫的批判性解讀埋下伏筆。

(來源:立建築 ambi studio,2025/1/6取得。)

- 懸浮於未來的「彩虹橋」

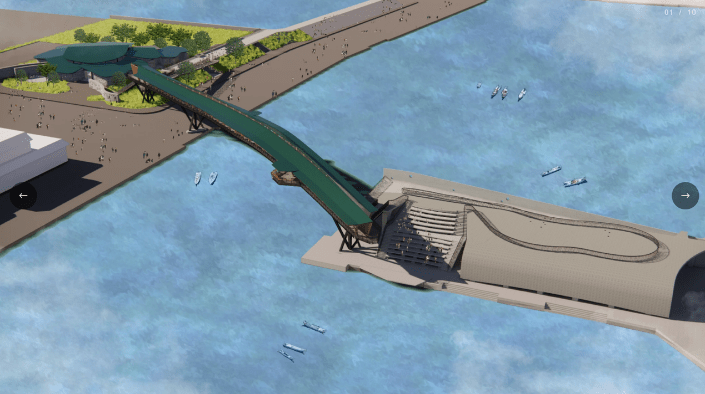

在這樣一個尚無明確港埠疏濬與維護時程的地方,雲林縣府卻於 2022 年透過城鄉發展處新聞報導對外宣示將於萡子寮設置一座名為「彩虹橋」的景觀跨橋,期望藉由觀光亮點活化港區發展。官員視察漁港的畫面以及彩虹橋的構想圖頻繁出現在新聞稿與媒體版面,成為縣府宣揚港區「轉型進展」的象徵圖像。此舉對當地居民而言,並未引起期待,反而凸顯治理優先順序的錯置。根據縣府與建築師團隊公布的設計構想,彩虹橋將橫跨港灣,橋身如綠浪般蜿蜒,設有觀景亭、木棧道與步道植栽,並搭配情人座椅與活動空間,強調其藝術強調其藝術性與觀光潛力。圖像中還呈現周邊設有獨木舟區、市集平台與水岸空間,構築出一幅兼具娛樂、文化與美感的「港區新地景」。

然而,這樣一套充滿設計敘事的未來想像,從未真正接地。就筆者田野所見,漁港有在進行的工程就只有零散幾臺怪手挖沙清淤,至今尚未見彩虹橋動工,相關配套設施亦無實質規劃進展。而田野訪談中。每當筆者提起漁港的建設,當地居民普遍認爲彩虹橋認為這類建設「荒謬」,在地方尚無法解決出海困難、漁船停靠與基礎維修問題的當下,橋的設想反倒強化了一種「紙上治理」的象徵效果,一種空轉但聲量巨大的發展語言。

筆者坐在楊船長家門前的矮凳上,船長雙腳踩在粗糙的水泥地上,手裡夾著一根香菸,一口一口吐出煙霧,煙氣在濕潤的空氣中緩緩升起,把我看向港口的視線也弄得迷迷濛濛。遠方那座「彩虹橋」像是半浮在霧裡一樣,既突兀又遙遠。

他伸手指了指那塊尚未整修的港區,手指的弧度慢慢劃過天邊的堤線,語氣不急不徐,卻字字堅定。他的聲音不大,卻像是經過長年海風吹蝕後仍不碎裂的木樁,沒有怒火,沒有口號,只有一種讓人無法忽視的冷靜與刺痛。

他們沒有在做對的事情,你設備那麼多也沒有用,你不能帶動整個萡子寮的發展,只是弄一座橋,有什麼用?你告訴我,有什麼用!你讓漁船能自由進出,自然就會帶動人流,才會帶來觀光、帶來經濟。(田野筆記,2025/01/10)

煙霧繞在我們之間,他說的那些話,不像臨時起意,更像是壓在心底很久、終於吐出來的失望。他的眼神越過我的肩膀,看向那個他幾十年來進出無數次、如今卻淤塞荒蕪的港灣。那是他的港,也是他的問句留給這座地方的:「你說蓋一座橋有什麼用?」

同樣的批判,也出現在一位返鄉嘗試振興地方的蔡文大哥言談中。當筆者問起縣政府的漁港改造計畫,他原本放鬆的語氣忽然一緊,語速也明顯加快,話語裡混雜著懷疑與怒氣。

你再看,張麗善也不推這些計畫了。漁會本來有個拍賣場,在對面,現在都關起來了。如果那個拍賣場有運作的話,這邊不是很好嗎?!但現在什麼都沒有了。她那時候在媒體前說要蓋彩虹橋,還請人畫圖。

記者隔天就來問我,我說:你蓋那個彩虹橋跨過漁港,有什麼意義?你有沒有走過去看?那邊就只是個海堤,雖然夕陽很漂亮,但你有餐廳嗎?有廁所嗎?有其他公共設施嗎?如果都沒有,人來這裡幹什麼?我說得很直接:『你每天有三百人來看夕陽,那又怎樣?你沒有地方吃海鮮、沒有地方買魚,那來這裡拍照有個屁用!』(田野筆記,2025/01/10)

他口中說的「只是海堤」那個地方,我也曾去過。風景的確很美,夕陽映在水面上,整個海岸都染上了金紅色的光。諷刺的是,蔡大哥其實是一位熱愛攝影的人。我們訪談時,他常拿出手機,給我看他拍的四湖風景:藍天、農田、夕陽。我的Line裡,至今時不時還會大哥收到傳來照片,像是某種溫柔的提醒,叫我別忘了這塊地方的美。

所以,當他說出「來這裡拍照有個屁用!」這句話時,是在對那種只剩下觀看、卻無法生活的地方未來的深層挫敗。他的憤怒裡,似乎裝著「眼睜睜看著家鄉一步步沒落,卻什麼也改變不了」的痛。

我理解他不是在罵那座橋,而是在質問它背後整套治理的荒謬:當地方的漁港、拍賣場、漁業勞動環境都已崩解,當人還沒能留下、船還進不來時,一座存在於政策圖面、設計圖稿與媒體簡報裡的彩虹橋,就顯得既不真實,也不誠懇。彩虹橋作為一個從未真正現身、卻持續被提起的建設構想,像是盤旋在漁港上空的鬼影,它從未落地,卻總在政治語言中被召喚,在地方記憶中徘徊不去。這個從未存在、卻被一再預告的「未來建設」,不僅構成敘事治理的象徵性標誌,更如同 Avery Gordon 所指出的:haunting 是一種關於未竟政治的現身形式,那些從未實現的承諾與被壓抑的記憶,會以「幽靈般的未來性」持續出沒於當代社會之中。彩虹橋正是一種這樣的幽靈治理(ghostly governance),一種持續被言說、卻無法實現的政治語言殘影(Gordon 1997)7。它不只是缺席的,而是以「被預期卻未來臨」的形式,在治理語言中盤旋,在地方場域裡留下斷裂的痕跡。

治理的轉譯與基層實作(Bureaucracy)

要理解萡子寮漁港治理的實際樣貌,不能只看政策文件或願景藍圖,更必須回到那些在制度末端執行與轉譯的基層官僚身上。在地的治理操作,往往是在「無資源」、「無權限」與「高期待」的三重夾縫中展開,許多執行細節與地方回應,都繫於這些基層單位的行動選擇與因應策略。

根據農業部漁業署的《漁港法》(1992年公布,歷經多次修正),各級漁港的主管機關在縣市層級由縣(市)政府負責,而第十三條明訂:「各漁港公共設施管理及維護工作,並得委託漁港所在地漁會、其他法人或團體管理及維護」。換言之,在制度設計上,縣政府是第一責任主體,漁會則常以受委託的執行單位身分進入港區治理。

鄉公所是台灣現行地方制度下最靠近村里層級的行政機關,雖不具漁港主責地位,卻因地理鄰近與民眾期待,時常被迫回應與轉介漁港相關問題。作為一個「直接面對基層、卻缺乏管轄權」的單位,鄉公所經常處在「說得出問題,卻無法解決」的制度邊緣地帶。

這三個制度單位:縣政府、鄉公所、漁會,共同構成地方漁港治理的制度格局。它們分別主導不同治理語境與敘事風格:縣府偏好以宏大願景與指標工程展現政策作為;鄉公所則更多時候以「承接轉述者」角色出現;漁會則以中介語言自我定位為「反映者」、「幫忙爭取」的協調者。這些角色與話語彼此錯位、重疊又互相推諉,正是構成地方治理失能的重要結構條件。

因此,本節將分別探討縣政府、鄉公所與區漁會這三個治理單位的角色、限制與實作方式,試圖還原漁港治理在制度與地方現場之間的轉譯實況。這些單位之間既有分工,也有重疊,更經常出現責任懸置與互相推諉的情況,正是構成地方治理失能的核心結構之一。

(一)縣政府

在萡子寮漁港治理網絡中,不同治理單位因制度定位、法規授權與資源掌握的差異,發展出各自的敘事風格與治理策略。整體來看,雲林縣政府主導漁港空間的轉型規劃與招商計畫,偏好以「產業園區」與「發展藍圖」構築治理正當性。

在上一章節中,我們看到「彩虹橋」與「水產精品加值園區」等計畫如何透過精心構築的政策語言,成為地方治理的象徵性工程。這些計畫雖披著未來感與空間美學的糖衣,實際進展卻長期懸而未決。儘管未能轉化為具體設施,其高度語意化的敘事仍深度介入治理資源與權力的再分配,更是一場圍繞土地、開發與回饋制度的權益競逐。

本節將聚焦雲林縣政府在萡子寮漁港治理中的角色。它不僅是政策推動者或資源分配者,更是透過象徵性計畫操作治理正當性的行動者,同時在制度實作中展現出「失聯中介」與結構性斷裂的特徵。為理解這一治理模式,以下將從三個層面切入:首先,以研究者自身聯絡縣府未果的經驗,揭示縣府作為失聯中介的常態實作;其次,分析「水產精品加值園區」如何成為象徵性炒作工程的案例;最後,探討地方派系壟斷如何構成治理失能的制度性根源。

- 打不通的電話

你研究的這個是縣府的那個水利處在規劃。你可以洽詢雲林縣政府,縣長如果知道,他也會很樂意接待你們……但滿意的答覆跟實際不一樣,你們一定要分別,你們去聽了很高興,實際上未必是會這樣做。(田野筆記,在鄉公所任職的前輩,2025/01/13)

治理失能,並不總是以大型工程的延宕或預算卡關的形式呈現。更多時候,它是潛藏在日常行政回應的「不可及性」裡,一種不被回應、無從接觸的制度空洞。那是一種你明明知道該由誰負責,卻怎麼都聯絡不到的無力感。這不只是地方居民的挫折,我自己在田野工作時,也親身體會到治理鏈條的斷裂。

根據雲林縣政府組織架構,水利處主要負責河川、漁港與排水設施的工程與維護,其中防洪維護科與水利工程科為具體承辦萡子寮疏濬工程的單位。然在實務上,這些單位常因案量龐大、人力不足與內部協調不順,使基層需求無法順利銜接,也讓制度回應機制形同失效。

在田野實習期間,筆者試圖聯絡雲林縣政府水利處,想要詢問關於萡子寮漁港的疏濬進度與相關規劃與具體情況。電話接通後,接線人員的回應如同預期般客氣,承諾協助轉接,隨即響起一段悠然的音樂,但這空洞的旋律在我耳邊盤旋近三分鐘後,線路卻戛然而止。

我再次嘗試撥打,這次甚至連轉接都省去了,電話直接被掛斷,彷彿一扇無形的門在我面前緊閉。我便嘗試聯絡另一個科室,結果被告知「負責人不在」,對方記下我的聯絡方式說會請他回電,也給了我一位技正的直線電話。抱著一線希望,我撥打了那個號碼,接下來兩天,聽筒傳來的依舊是那句令人無奈的「負責人不在」。這種彷彿鬼打牆般的聯繫過程,持續而無果,即便對於早已抱持批判性視角的我而言,仍舊感到一陣難以言喻的挫敗。

當時的我並不特別焦慮,只是感到奇怪,這麼具體的問題,怎麼會沒有人可以問?後來,我把這段經驗記錄在筆記裡,才意識到:這其實就是我田野中多次聽見當地人所說的「求助無門」日常。「鄉公所叫你找縣政府、縣政府叫你找中央」,最終只是層層轉介,卻沒有人真正負責的結果8。

「治理」有時並非拒絕你,而是讓你找不到人。這種行政上的「不可及性」,看似是技術性延遲,實則反映了制度性的缺席:負責人永遠不在,資料永遠不明確,問題永遠無從追問。這不只是研究者的不便,更是居民長年面對治理困境的日常寫照。當政策文件與政府新聞稿高舉「地方振興」、「智慧養殖」、「區域治理」等願景時,基層卻連一通打得通的電話都沒有。

這類行政斷裂,從個人經驗延伸開來,是一種結構性的失能。它讓人不得不問:在地方發展的實踐中,究竟有多少計畫只是停留在公告與圖紙上,而沒有任何接地的機制與人力?又有多少基層聲音,從一開始就找不到能聽的耳朵?

縣府在此並非單純缺席,而是以「不回應」的形式,使治理責任懸置,將行政斷裂制度化,讓治理失能成為一種日常實作。如同 Lipsky(1980)所言,基層官僚體系往往具有高度的「行政遮蔽性」,而這種看似技術性的延遲與轉介,也呼應了 Björkman(2015)所指出的「治理的空殼化」現象。

- 權力與利益的競逐

正因為縣府在日常行政中的「不回應」,讓人們對其治理意圖產生質疑,而這種制度性缺席,並不意味著它全然無所作為。相反地,縣政府在其他場域特別是「政策敘事的產製」與「土地治理的操演」中展現出極為積極的能動性。

根據2023年天下城市論壇的公開報導,縣政府擘劃九大園區,合計將招商 2,188 家廠商、創造 38,500 個就業機會,並帶動雲林經濟「大躍進」(雲林縣政府 2023)。在這樣的發展敘事中,「產業園區」不僅象徵一種地方振興的未來圖像,也承載著縣府對外展示治理成果的政治工程。縣府多次在公開場合強調「水產精品加值園區」為「九大產業園區」的示範基地之一。

「水產精品加值產業園區」於 2022 年完成土地變更程序後,開始進行土地標售與招商說明。 儘管縣府強調已有廠商進駐,筆者於現場觀察卻發現主出入口鐵門深鎖,施工設施凌亂,毫無實質營運跡象。周邊既無車輛出入,也未見任何建築或營運進行中的跡象。據當地居民表示,雖曾聽聞有「廠商得標」,但園區內始終「看不出有什麼在做」,更有當地人直言:

我們當然非常歡迎改造成觀光漁港,但問題是政府只是說說,沒有真正執行。像水產加工園區這個計劃說了好幾年,但招商效果不好,最後可能不了了之。那麼多年都沒有進展。我覺得這只是政治操作。現在的漁港幾乎沒有漁船,也沒有經濟效益,誰會花 30 億來做這個?講講而已。」(田野筆記,2025/01/07)

在筆者田野所接觸的地方報導人與知情者看來,這類計畫往往更像是一場「圈地、變更、等待增值」的治理操作。曾在雲林縣政府工作的阿章便直言:

「啊就是炒地皮啦。九大產業園區其實重點不在於產業發展,而在於土地圈定後的價值炒作。圈地後變更地目,從農業用地轉為工業用地,再轉為商業或住宅用地,土地價值就上來了。」(田野筆記 2025/01/10)。

這種以變更地目為手段、透過政策語言包裝土地價值的操作,在地方治理中早已不是秘密,計畫的重點可能不在於提升漁港功能,而是地方派系在土地利益分配中的操作。正如阿章指出,萡子寮的發展計畫之所以遲遲無法啟動,並非技術問題或財務困難,而是地方派系與縣府間存在高度的權力競逐與資源分配鬥爭。

漁港轉型跟水產園區表面看是振興漁業,實際上可能只是政治選票與派系協商的一環。(田野筆記,阿章,2025/01/10)

此種批判觀點也與多位漁民的經驗呼應。在他們眼中,縣政府的種種計畫常常「畫了很多餅」、「射後不理」,但對實際生活毫無影響。他們反覆強調:「漁港什麼都沒變,有的只是公告出來的新計畫、新名字。」

在利益與象徵治理的輪迴中,真正的產業發展與公共利益反而被排除在可見的治理空間之外。其在當初的計畫書便是有不少蛛絲馬跡可尋,根據2022年細部計畫書所載:

鑒於市地重劃完成後土地長期閒置未開發,為促進土地利用發展,故變更為產業專用區,藉以活絡漁業發展……考量實施市地重劃地區已辦理開發公共設施及費用負擔完竣,為避免土地產生重複負擔情形……標售本區產業專用區後所得價款,應全數作為增添重劃區公共設施建設費用之方式辦理。(雲林縣政府 2022:9)

這段政策說明透露出幾個關鍵現象:將原本的住宅區變更為產業專用區,為名為產業轉型,實則處理閒置土地、回收市地重劃成本;其次,官方明言未來將透過標售所得補貼公共設施建設,顯示該計畫實際上扮演了資金回收與行政支出的工具角色;最後,雖然文本中強調「智慧養殖」與「加值加工」等高層次產業方向,但並未對實際招商對象、土地使用誘因與在地產業需求進行具體評估與回應,留下極大模糊空間。

換言之,這是一個高度語言化但又隱含資本邏輯的治理實例:它不只製造未來的發展願景,也為現實中的財政補洞與資源配置提供正當性包裝。從這個角度來看,「水產精品加值園區」並非單一失敗的地方計畫,而是一種懸置治理的具體實例。政策語言持續更新、圖面不斷出現新規劃,土地使用類別變更、招商簡報熱鬧進行,但實際進駐廠商屈指可數、基礎設施停滯不前、漁民對園區內容一無所悉。

- 派系壟斷與制度僵化

縣長的計畫可能只是畫餅拉票,同時涉及地方派系利益分配。漁民認為縣政府的預算分配偏向派系利益,計畫本身推動動力不足。(田野筆記,阿章,2025/01/10)

承接前一小節對雲林縣政府在政策語言與土地治理上展現積極性的分析,我們進一步將視角轉向潛藏在這股治理力量背後的權力結構。在萡子寮漁港發展的議題上,縣府的作為不僅僅是行政部門的決策或政策規劃的失誤,更與雲林地方政治長期存在的派系壟斷現象密不可分。本小節的核心論點在於,正是這種盤根錯節的派系勢力,以及由此衍生的制度僵化,深刻地影響了包括萡子寮漁港在內的治理資源分配邏輯,並成為阻礙地方發展的結構性因素。

(1)盤根錯節的家族勢力

雲林的地方政治長期由特定家族派系掌握,使治理模式呈現出高度統一卻僵化的特徵。在田野訪談中,地方耆老多次指出派系執政太久,所有的思維與做法都已經固化,使地方治理難以因應結構轉變或提出新的發展藍圖。

為什麼我們鄉到現在還是沒有辦法推動永續,沒有一些配套措施能真正落實?原因之一是地方派系執政太久,導致所有的思維與做法產生固化。這種固化讓地方治理失去了靈活性和創新性9。(田野筆記,地方耆老,2025/01/10)

這種政治壟斷亦深刻影響地方人才的吸納與政治更新的可能。

長期執政的地方派系,執政後不會吸納真正的人才。他們只願意任用聽話的奴才,而不是有見解的人才。某些地方勢力甚至已在當地主導政治超過數十年,導致年輕人沒有工作機會,只剩老人留在鄉下。我不是針對誰,而是針對這種現象。這樣的用人方式,對於雲林的整體發展造成了巨大的阻礙。(田野筆記,地方耆老,2025/01/10)

除了讓地方派系把持地方政治之外,受限於中央與地方政黨不同調的政治現實,雲林的基礎建設與發展資源更陷入一種惡性循環。這種你來我往的政黨輪替,原本應該體現民主制衡的制度設計,卻在地方治理實踐中轉化為互相抵制、互不信任的資源封鎖邏輯。政策因此被切割、計畫被重啟甚至擱置,使得一個本可持續推進的公共工程,變成反覆在不同執政者間徘徊的選舉口號。

我長期在觀察,之前國民黨在執政的時候,民進黨來擔任雲林縣的縣長,所以這個在政治上就有點矛盾、有點衝突,中央也不給你地方的一個很好的經費建設。後來在民進黨執政的時候,現在又是國民黨當縣長,所以就產生一個政治上的惡性循環。漁港計畫進度慢的原因有很多,像是民進黨執政時,雲林縣的政績被國民黨拿去收割,所以中央經費撥得不那麼多,導致地方發展的困難。這是一個很悲哀的情況,這樣的矛盾就很大。

理論上是你政治歸政治、建設歸建設,應該要這樣。在選舉過了以後,大家好好把雲林這個算是非常弱勢的一個縣市,好好去做規劃、做建設。

一個有作為、有能力的行政首長,看到鄉民有這一些這麼好的一個想法,理論上,要是我今天是行政首長,我主動去找好的構想啊。大家為了鄉鎮的一個建設,大家提出一個方案好好討論,這樣才是在做事情。但現實是(如果)你這個方案太好了,有可能會對他產生威脅或是怎樣,他情願把這個關掉。問題就是在這裡。

現在臺灣很多建設牽涉到政治因素——我當總統、我做政策,但不會真正交給專業團隊來組合推動。就變成我當政八年,換屆後被別人清算土地怎麼用、政策是為了誰,導致大家都不敢做長遠規劃。

(田野筆記,地方耆老,2025/01/10)

在這樣的治理情境下,基層行政單位往往難以發揮規劃與整合的實質功能。即便有具備可行性的地方提案,也常因無法納入中央資源或獲得穩定政策支持而夭折,或者更甚,成為選舉期間的「畫餅政績」。

(2)選舉

筆者在訪談時,曾忍不住問出困擾許久的疑惑:如果地方代表與首長皆是由選票產生,那麼為何這些派系勢力能夠長年盤踞、難以撼動?為何鮮少出現挑戰成功的案例?這樣的提問,其實不僅僅是出於對民主政治制度的理性探究,更深層的原因是源於我在田野調查中反覆感受到的那股「無力感」。在萡子寮,無論是與辛勤的漁民、樸實的村民,還是滿懷希望卻又略顯徬徨的返鄉青年交談,當話題觸及地方公部門與政治生態時,他們往往只是搖頭苦笑,語氣中交織著既有不滿、又似乎早已習慣的無奈。這份集體性的無力感強烈地衝擊著我:既然當地民眾對執政者有所不滿,為何不透過手中的選票來選擇改變呢?

地方耆老們的回應比我預期更直接。他們點出選舉如何透過行政資源的分配、臨時性就業機會與地方人情網絡的運作,使權力得以穩固:

這個問題問得非常好。他們會用一些臨時性的工資,比如臨時工或短期津貼,來收買人心,讓人不敢提出異議。這樣的情況非常悲哀。(他們)有行政資源,今天你要打掃一個環境,有一些所謂的的臨時職位,去工作、去掃地啦,或是環境整理啦,就有一個一萬八千塊多少錢。那鄉下一個月一萬八千塊,他就可以活下去。這是一個工作機會,對,短暫的工作機會。像我們海邊那個水閘門,你聽話就給你一個工作機會啊。水閘門是一個月有幾千塊那個啊,但是去綁這一些人啊。(田野筆記,地方耆老,2025/01/10)

這種透過短期利益交換選票的方式,不僅扭曲了民主選舉的本質,更使得長期把持地方資源的派系得以延續其統治,阻礙了真正能為地方帶來改變的新生力量的崛起。報導人也不諱言選舉文化本身已成為一種制度性壓力:

再來我們這邊的選舉文化非常糟糕嘛。選舉除了臺北市以外,我想臺灣整個選舉了,到了選舉就買票啦什麼啦。很多人就是,其實就是到了選舉拿了這一點錢,不投給他不好意思啊什麼什麼。所以說,他整個把持就被他把持住了。(田野筆記,地方耆老,2025/01/08)

他進一步指出,即使年輕人具備熱情與能力,也難以在這樣的制度中突圍:

像你們年輕人,假設說你們今天非常有能力,很想做事情,但是年輕。所以我們想說,年輕人,除了年輕人有時候他的經濟上就跟不上,你要花錢都跟不上。所以如果說有能力的,然後這邊又有很多年輕人進來,你只要有能力,人家就會支持你上來當行政首長…所以這也是一個很難翻轉的機會。(田野筆記,地方耆老,2025/01/08)

(3)惡性循環

除此以外,這種以短期利益和延續政治權力為主要目標的治理文化,最終導致縣政與鄉政之間責任不清、權能落差,使得治理資源的分配缺乏長遠規劃和系統性的制度整合。當地人尖銳指出:「現在很多地方的建設,往往是為了宣傳,把表面功夫做好就結束了,沒有從國家的角度進行長遠規劃。」短期計畫、一年一政績的操作模式,使得真正需要長期投入的基礎建設與制度設計,往往被擱置、延宕甚至被用來「換票」。

在這樣的結構中,像萡子寮漁港這樣本具地理與產業發展潛力的區域,也因行政主體缺席與制度設計不全而被長期卡住。

即便地方居民有發展意願,卻面臨無法跨越的制度門檻,對當地人而言,制度成為排除機制,而非發展工具。

我們連一個農產合作社都沒有。你不成立合作社,就拿不到政府資源,申請不到補助。所以你問我為什麼地方民眾對政府失望?就是因為制度根本沒鋪好,他們找也找不到門路。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

更進一步地,資訊與資源的壟斷亦使在地發展機會集中於少數人手中。也有當地人點出「現在的問題是,有人知道方法,有人掌握資源,但不願分享。比如你有預算、有補助、有關係,就整包自己做起來。」(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)這樣的閉鎖型治理模式,削弱了社群的共同參與與公平競爭的空間,也阻礙了年輕人返鄉、在地產業創新的可能性。

(4)資訊落差

除了派系壟斷與預算排擠造成的結構性不公,資訊傳遞的不對稱亦加劇了政策實踐中的斷裂。漁民與基層官員常常無法接收到完整的發展規劃或補助資訊,使得地方對「政策為何失靈」的理解更加破碎而情緒化。正如蔡曜大哥直言:

這邊的捕魚人長期住在這裡,我們講的就是所謂「資訊平台不對稱」。他們問的問題,或是他們想要了解的問題,沒有辦法很深入。所以動不動就牽涉到政治、派系,然後這個事情就這樣結束了。但其實不是這樣。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

這種誤解與資訊落差不僅存在於民間,也在基層與上級政治之間反覆出現。一方面,議會與政府部門常將問題歸咎於民眾不關心建設、缺乏配合;另一方面,地方居民則感受到被「畫大餅」、被政治利用卻未實質受益的失望。

議會這邊雖然希望先宣導,或者開會解釋,但漁民只關心自己的生計,對地方建設的關注不多。他們沒有提供一個很好的建設方案去引導或說服漁民,因此就產生了認識上的落差。這也是問題的根本所在。一個議員只有八百萬的經費,他能幫助你什麼呢?……其實,不是議員不想幫,而是他無能為力。然而,縣議員又不會說清楚這超出了他的能力範圍,於是就產生了這種矛盾和誤解。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

縣議員與立委成為民間求助的對象,卻常因制度設計與資源限制,無法實質回應基層需求。制度的複雜性與資訊門檻進一步將無法書寫企劃案的基層居民排除在資源分配之外。

要取得這些建設經費,就必須寫一個完整的企劃案,透過地方政府、立法委員,再提交到中央,才能獲得完整的經費。如果你懂得寫企劃案,不管是誰在執政,有一點手腕、有一點技巧,就能運作到中央去要經費。(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/08)

對基層而言,不只是沒有門路,更沒有門票。 這種制度上的複雜性與資訊門檻,在缺乏有效協助的情況下,無疑將資源更傾向於少數能夠掌握資訊和資源的人手中,這也可能與地方派系為了維持自身利益而刻意設置障礙有關。當上層決策缺乏回饋機制,基層需求無法精準表達,形成治理的雙向斷裂。

我們的地方首長常常缺乏想法,素質不夠……而捕魚人員也沒辦法跟議會好好溝通。像我們萡子寮的漁會,基本上是最底層的單位……你想要通過他們來爭取什麼,也沒什麼用。(田野筆記,耆老,2025/01/08)

這責任並不集中在單一單位或個人身上,而是在一整套治理體系中逐步累積的斷裂:上級決策難以回應基層現場,基層聲音也難以被有效傳遞。地方人民無門可敲,官員有心無力,而制度則冷冰冰地以「企劃案與核銷表格」劃定參與的資格門檻。治理,最終成為少數人能理解並操作的語言工程,留下廣大基層民眾在制度邊緣徘徊,實際需求與華麗的政策口號之間存在著難以跨越的鴻溝。

(二)鄉公所

相較於縣政府作為《漁港法》所規定的主責機關,負責漁港設施與發展計畫的規劃與核定,以及區漁會作為多數情況下受託執行設施維護與提供漁民服務的協辦單位,鄉公所並非漁港治理的核心機關。依據《地方制度法》10,鄉屬地方自治公法人,鄉長對外代表該鄉,負責行政執行、政策推動及承辦上級交辦事項,但其治理權限相對有限。在這套地方治理架構中,鄉公所多扮演執行端的行政角色,並在地理鄰近與常態業務往來的背景下,時常成為地方民眾諮詢與抱怨的對象。然而,民意的正式承接與反映,實際上應由具有立法職能的鄉民代表會來負責。因此,鄉公所的角色較可視為地方治理中處於「高可見度、低權限」的基層行政單位,其所面對的制度困境,來自於必須回應多元需求,卻無足夠權限推動政策或改變資源配置。

在中央與縣府的治理體系之間,鄉公所往往被視為地方意見的「傳聲筒」,卻難以主動介入或推動實質變革。以萡子寮漁港為例,鄉公所一方面被民眾期待能解決漁港失修、漁業困境等迫切問題,另一方面卻因漁港與海岸線分別屬於縣府與中央主管機關所轄,制度性地被排除在政策形成與資源調度之外,成為一個被動反映、卻無法執行的「夾縫治理者」。

- 治理模糊

最能體現萡子寮漁港治理模糊性的場景,發生在筆者與口湖鄉鄉長李龍飛的訪談現場。當筆者試圖向第一線行政人員釐清這座位於四湖與口湖鄉交界處的萡子寮漁港,其實際管轄單位與權責分配時,鄉長一邊聽取問題,一邊轉向開放式辦公空間中的助理與秘書。幾位同仁迅速聚集過來,現場隨即展開一場熱絡但略帶猶疑的討論。行政人員彼此互相補充,試圖釐清這項制度上確實複雜的問題。然而,由於漁港與海岸線分別隸屬縣府與中央不同主管機關,制度上亦無單一窗口統籌,權責邊界曖昧不清,現場一度出現語意遲疑與角色混淆的情況:

筆者問:「萡子寮漁港的管轄是怎麼分配的?」

秘書:「那個海岸線應該算是中央和漁港,應該是雲林縣政府的。」

鄉長點頭:「喔對,我們海岸線的管轄應該是中央的管轄。」

秘書補充:「海岸巡測也有分的,大概五十或一百公尺以內……以外是海巡署,以內還是經濟部水利署第五河川分署。」

鄉長確認:「對,應該是中央。那邊要來,它的管轄要屬中央就對了。漁港是縣政府的──這是三級漁港,就海岸線屬中央啦,漁港屬縣府就對了……那裡的理政喔,他的管理單位。」(田野筆記,2025/01/13)

此外,面對鄉鎮管轄交界所可能引發的治理責任爭議,鄉長強調兩鄉之間「互動沒問題」,以日常交辦與人情互助形式維持行政操作的順暢:「我們兩個鄉鎮公所的互動就是說,如果是四湖鄉的業務,我們會交辦四湖;四湖鄉遇到口湖的業務,他們也會把業務移交過來我們這邊辦。」

漁港儘管與人民生計息息相關,但並非鄉公所的日常業務,在權責劃分下愛莫能助。這種角色的模糊性,亦可從鄉公所對於重大政策計畫的缺席中觀察得出。當筆者詢問鄉長是否參與「漁港外移」的評估與規劃時,他明言:

沒有,因為這部分是各司其職。我們的期待是把地方的心聲反映給縣府。特別是漁港外移和整個海岸線的整治。我們希望縣府在進行規劃之前能多聽聽地方的意見。畢竟漁民是長期在這裡、世代在這裡生活,他們對海岸線和海流的狀況非常清楚,他們的意見可以作為規劃的參考因素。

現在那個漁港的管轄權是縣市政府……目前嚴格來講我們是沒有什麼作為啦。

(田野筆記,鄉長,2025/01/13)

當權責被切割與上移,鄉公所便陷入一種「被(人民)期待卻難以作為」的治理夾縫中,它能回應民意,卻無法促成改變;能出席會議,卻不被納入決策。於是,治理的落差不僅體現在港區基礎設施的停滯,也存在於制度邏輯所生成的實踐落空之中。

從這個意義上說,鄉公所是地方自治團體,卻無權掌握方向盤。其失位的結構性無力,構成了治理失能中最難被可視化的一環,也正是筆者在田野現場最深刻的感知之一。

- 有心無力

在此結構下,鄉公所多以「反映」取代「推動」,角色定位如同一座行政化的中繼站:負責轉達意見、召開公聽會、配合產業推廣,卻無涉核心決策。類似的定位亦可見於其對中央規劃的參與方式,鄉長強調,縣府與規劃公司會在設計前召開公聽會,作為形式上的民意徵詢。

我們會拜託縣府規劃單位,如果要做規劃之前,希望他們到地方來聽聽基層的聲音。會開,就是類似規劃設計之前,會開公聽會聽聽地方的聲音。(田野筆記,2025/01/13)

這樣的漁港治理模式,實際上將鄉公所定位為陳報單位。擁有核定、備查下級機關全權負責業務並往上陳報的責任。在制度設計中,這類向上反映或施壓的政治行動,亦常由具立法職權的民意代表擔任。然而,當民代缺席、制度斷裂,鄉公所便成為地方民怨集中承接的前線,卻無足夠權限回應其所承載的治理期待。

在談及港區規劃推動的現況時,鄉長進一步指出地方推動大型計畫的結構困難:

這種事情應該由中央統籌來規劃,這才是正確的方向。中央應該重視中部地區的資源開發,而不是僅僅重北輕南。可是我們地方層級有時候會覺得有心無力,無法推動這樣的大規模計畫。其實需要中央主導。我們鄉鎮沒有這麼大的能量去做這些事情。……你說你要做一個幾億、幾十億的計畫,那規劃費都要上百萬,這些我們哪裡拿得出來?我們只能盡力反映,然後就是靠議員、靠立委去講,或者媒體寫出來,有人注意了,上面也許就會比較重視。這種大規模的東西,你要鄉公所做,是做不起來的。(田野筆記,2025/01/13)

訪談當下,我明確感受到鄉長話語中流露出的無力感。他一方面展現出對中央資源結構與治理分工的清晰認知,另一方面受限於地方制度法,也反覆自我定位為「只能反映、無力推動」的角色。值得注意的是,這樣的表述並不代表其在制度上的權限邊緣化。根據《地方制度法》,鄉長實際上肩負綜理鄉政、執行政策、承接與回應上級指令的重要職責。但在實務中,地方資源結構、行政慣例與長期的政治文化,往往使基層行政首長難以主動形塑政策方向。

這種心態,亦體現在他對縣府與中央政策的觀察上。面對漁港清淤與加工園區等長期懸置的議題,鄉長以「看看就好、聽聽就好」作為回應,不僅透露出對上級部門的不信任,也反映地方對施政成果的根本性懷疑:

很多我們政府做的事情,很多你要看看就好,聽聽就好……他們是在寫給人家看的,沒有真的要實行。每隔幾年就花個幾千萬幫漁民清一條航道……問題是過了一兩年又不能用了。造成雲林整個河岸線嚴重淤積,這應該是原因,所以我們現在這裡沒有辦法建造大的這應該是原因啦……每年政府相關單位都會編列幾千萬的經費進行清淤,但這治標不治本。沙子清了又回來,航道還是無法維持暢通。(田野筆記,2025/01/13)

在這些話語中,鄉公所是清醒的治理觀察者:見證政策的短期循環,知曉計畫的選舉邏輯,然而無從介入也無力翻轉。其所能執行者,多為形式性的會議與象徵性的活動;而其所無法介入者,則是政策形成、資源整合與制度變革的關鍵環節。這樣的治理處境,讓「治理能動性」只能以替代性的、偶發性的方式出現,而非持續的、結構性的參與。

萡子寮漁港位於口湖鄉與四湖鄉交界處,屬於縣級漁港,由縣政府管轄。然而,對於漁港淤積、設施失修與漁民生計問題最為熟悉的,卻往往是長期深耕地方、直接與居民互動的口湖鄉與四湖鄉公所。諷刺的是,在地方自治體系中,最理解現況的基層自治單位無管轄實權,而有管轄實權的雲林縣政府則規劃之後即「鞭長莫及」。

在這樣的現狀中,被賦予「接受人民請願」,並可以議決政府提案的民意代表,究竟發揮什麼作用呢?根據《地方制度法》第三十六與三十七條,無論是縣市議會或鄉鎮市民代表會,皆被賦予預算審議、政府提案決議與接受請願等實質職權,是地方治理中具有政治能動性的關鍵角色。儘管如此,地方耆老在先前談及地方選舉時,卻揭露了另一層現實困境:地方選舉透過短期行政資源分配,加上四年一輪的選舉週期,往往將政治動員集中在短期資源分配與選區經營,反而讓原應進行長期規劃與整治的萡子寮漁港,不斷被擱置與延宕。民意代表固然具有制度權限,但在派系運作與選舉文化的扭曲下,其角色經常游移於「制度性問責者」與「派系協商者」之間,難以實踐對公共政策的長期監督。

本研究受限於時間與田野範圍,尚未能深入探討縣議會與代表會的實質運作與派系分布。然而未來若能進一步連結制度權責、政黨派系與選區治理的交織脈絡,將更有助於理解萡子寮漁港長期懸置問題的政治根源。

- 替代策略

在上述分析中,我們已見鄉公所因制度設計與資源配置的侷限,無法真正介入漁港治理的政策形成與實質執行。儘管如此,這並不意味著鄉公所全然喪失治理能動性。事實上,面對制度邊緣的位置與「有責無權」的困境,鄉公所仍嘗試透過象徵行動與非正式溝通機制,爭取政策關注與行政響應。這些策略性行動雖然無法改變治理結構的根本侷限,卻呈現出地方治理者如何在體制縫隙中尋求發聲與參與的空間。

訪談中,鄉長多次提及媒體作為「引起上級關注」的重要非正式渠道,透露出地方官僚在制度受限下所採取的策略性回應。當筆者問及公所如何在發展過程中扮演角色時,鄉長坦言:

我們的政府很有趣你知道,他們是在看媒體在施政的啦。他們有的時候,媒體議論會影響他的實踐……我印象前一兩年,去年還是前一年,我們那個超級藍月的時候11。鄉鎮長有的時候適當的時候,做適當事情。也不是怒斥,這個事情反映那麼多次你完全不處理。到那個災情發生,我們去的時候已經反映,包括說我們縣市政府還有中央說,這個海岸線如果有溢堤、潰堤的危險,希望他們要重視,來幫我們改善。結果一而再再而三就是公文來往,希望他們注重這個。

有的時候適當的媒體記者他們有需要,他們就是喜歡,你那個,就是把你放大說,那個口湖鄉長怒斥中央還是縣委沒做什麼什麼。其實這樣會引發他們的重視上面,就是媒體的曝光以後,我們的行政院長什麼,他們也會下來重視。(田野筆記,2025/01/13)

由此可見,鄉公所在實務中經常被動等待上級回應,但也會選擇在特定時機「放大聲量」,藉由媒體報導製造政治壓力。媒體成為一種象徵性發聲工具,使得地方官員得以暫時突破制度邊陲的無力處境。然而,這種策略並非出自公所的喜好或常態做法,鄉長也直言:

我們是不喜歡這種方式的。我們希望把問題解決,也不是說要靠媒體去讓政府做什麼。所以其實正常的管道也是有,我們也是有跟縣府跟中央溝通。(田野筆記,2025/01/13)

此番言論揭示了治理能動性的兩難:一方面鄉公所希望透過正式制度管道與上級單位對話,另一方面,當正式管道失靈或回應緩慢時,媒體便成為一種象徵性但有效的「治理替代術」(governing workaround)。正如李龍飛鄉長所言,無論是中央部會還是縣府體系,常需透過媒體「提點」才會有所動作,顯示基層不得不依賴輿論施壓,取代制度內部的正式回應機制。然而,這類透過媒體放大的策略行動,雖有助於暫時喚起上級注意、爭取特定設備改善或漁港整修工程,卻也可能反過來強化「治理已有作為」的敘事假象。治理困境被包裝為零碎修補的政策成果,掩蓋了問題背後更深層的結構性失能。因此,這類治理替代策略,雖展現了基層官僚的生存智慧與應變彈性,卻也在無形中鞏固了政策「假大空」的敘事效果。

- 願景與現實的落差

儘管前述分析揭示了鄉公所在制度分工與資源結構下的治理侷限,但這並不代表地方治理者缺乏對未來發展的想像。事實上,在與鄉長的訪談中,筆者多次聽見他提出極具視野與野心的發展構想,從打造「全世界最大的光電案場」、建設「亞洲第一的觀光魚市」,到整合雲林沿海觀光資源、接引宗教人潮並進行「海岸轉型」,這些論述展現出一種超越當前治理現實的理想性規劃語言。

然而,也正是在這些宏大願景與制度現實的強烈反差之間,我深刻感受到「象徵性願景」在地方治理中的張力與侷限。

如果把我們這裡打造一個地標,臺灣最好的觀光漁市,那個漁港改造應該會有誘因啦。我們國家臺灣人好像沒有什麼志氣。你如果做成一個亞洲最好的漁港,我們海洋資源很豐富。你如果有辦法把西部、我們西海岸雲林的漁港改造成一個全世界最好的觀光魚市,可以帶動我們地方。我們的漁獲是全國最好的,所以我們的物流、未來的發展都可以依此規劃。我們應該讓萡子寮這整個漁港變成觀光漁港,然後由政府推動替代能源的開發。

希望你們做全世界最好的觀光魚市。這樣,世界觀光客才會有誘因來臺灣看全世界最好的觀光魚市。我們政府的野心與企圖心不足,所以我們只能退而求其次。但你們如果有這個企圖心,應該帶領臺灣向前。你們如果有那個企圖心,要臺灣,你們是領導人。你們領導臺灣向前,不要像那一輩那樣,大家毫無信心,唯唯諾諾,沒什麼企圖心。讓你來做,我要求你做全世界最好的觀光魚市在這裡。(田野筆記,2025/01/13)

這類願景所強調的,不只是地方經濟活化,更是一種「放眼世界」的志氣與國家企圖。這些話語既充滿熱情,也隱含批判。對中央政府的「野心不足」、對國家建設的「志氣缺乏」,在語言中轉化為對年輕世代的投射與期許。然而,正如前節分析,鄉公所作為制度邊陲,其能調動的資源和對政策的影響力卻微乎其微,無獨立預算、無規劃權限、無部會協調機制。這使得這些美好的藍圖更像是一種無法兌現的願景性言說,一種語言上的許諾,卻缺乏對應的制度實力。這樣的落差,也體現在其對替代能源與光電案場的構想上。

還有就是我們的海岸線,做替代能源,就是把預計的所有沙都抽起來。廢物利用,我們是一個應用,抽起來就對了,抽起來那些沙就對了,做一個全世界最大的光電案場。

這樣也能讓遊客說,那個最好的觀光漁場旁邊有一個全世界最大的光電案場。就是政府下去主導。你看那個整個漁港的規劃,還有填海、造路,把那個替代能源案場。這個有觀光效益。我們如果有一個全世界最大的光電案場,由臺灣的政府主導,又沒有官商勾結,又沒有民眾抗爭。外國的觀光客也會到我們這邊來參觀一個,影響到別的國家,也是找全世界最有的、最好的、最大的什麼,就是去觀光,把民眾引流到雲林中部這個區塊。(田野筆記,2025/01/13)

在這些話語中,筆者聽到的,不僅是願景的描繪,更是一種情感的託付與自我激勵。這種象徵性願景,在我看來,並非僅是地方治理無力的掩飾,更是一種補償性的語言敘事。當鄉公所長期被排除於政策核心時,「說願景」成為唯一仍可握有的能動性形式。

正因如此,這類語言反而更顯動人。它是一種基層治理者對「被看見」的渴望,也是一種對制度困境的逆向呼喊。地方有想像、卻無資源;有責任、卻無權限;有語言、卻無實作。這也正是治理失能在地方層級最隱微卻最根本的體現。鄉公所在治理場域中的角色,正介於「無權之責」與「被動參與」之間。它所展現的象徵性語言與媒體操作,固然揭示了基層治理者的調適策略與生存智慧,但也暴露出制度設計中對地方行政單位長期「看得到、用不到」的治理安排。下一節將進一步分析區漁會的角色,作為介於官僚與漁民之間的制度節點,其又如何透過中介語言與經濟控制發揮其獨特的治理功能。

(三)漁會

- 法定角色

依據漁會法,漁會是法人(公益社團法人)為漁民服務的人民團體12。主管機關在中央為行政院農業委員會;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。區漁會在漁港治理中被賦予特定的法律角色。《漁會法》第十四條規定,漁港的一般設施應優先由所在地漁會提出投資計畫,得以價購或租用方式取得土地,負責興建與經營,並擁有地上物的所有權。若漁會因人力、物力不足,無法自行推動,則可公告徵求民間投資人參與興建與營運,或者由主管機關提供土地供其建設,期滿後再將設施移轉予政府。這意味著,理論上漁會不僅僅是行政協辦單位,更被賦予投資與經營漁港設施的可能性與優先權。然而,在現實運作中,這些法律上的積極授權,往往因地方漁會資源與能量有限,難以實現。

- 官方定位及組織自述

以雲林區漁會為例,其官方網站強調「保障漁民權益、提升知識技能、改善生活品質、促進現代化」為核心宗旨,並設有完整的執行組織,包括會務、推廣、供銷、會計、信用與保險等部門。根據統計資料,雲林區漁會擁有超過三萬六千名甲類會員13,並維持一定規模的代表制度與理事會、監事會運作。如此的組織規模與制度設計,表面上構成一套完善的治理架構,卻在實際執行中出現明顯落差。

在漁港治理的制度場域中,漁會經常自我定位為「中間橋樑」,強調自己是連結政府與漁民之間的溝通者、協助者、反映者。漁會知情人士表示,漁會是幫忙反映,評估覺得可行就幫忙爭取,工程進度不透明就幫忙解釋給漁民聽。

這樣的語言透露出制度語彙與實作權限之間的錯位,漁會積極參與話語場(discursive field),但在關鍵政策如港口疏濬與風場補償分配等議題中,卻往往處於「有名無實」的曖昧位置。舉例而言,漁會時常出現在漁港治理的「話語場」中,透過參與縣府召開的說明會、接受媒體採訪、發送陳情公文,甚至擔任地方意見的代言者,試圖表達漁民的立場與訴求。然而,這樣的發聲往往僅止於象徵性的制度參與,無法真正介入如港口疏濬、風場補償分配等重大決策過程,暴露出地方治理中「能說而不能作」的結構性困境。

- 地方眼中的漁會

在筆者的田野觀察中,漁會雖自我定位為「協助反映」、「中間橋樑」,但在政策落實與基層溝通的角色實踐上,更多時候僅止於資訊傳遞與程序配合,並未發揮其在法規中所承載的主動治理潛力。

這種模糊角色在風場開發爭議中顯得尤為突出。漁會雖代表漁民與開發單位進行協調,但實際過程中缺乏與基層充分溝通,導致補償分配爭議叢生。楊船長語帶憤怒地說:

沒有!漁會完全沒有幫助。所以才成立這個(自救協會)。對,自力更生啦。我們這個協會裡面有兩百多個律師,所以說有時候遇到什麼事情,律師會出來幫我們。(田野筆記,楊船長,2025/01/12)

當代表機構無法有效發聲,漁民便轉向自組行動來爭取發言權,漁會在此過程中喪失部分集體協商平台的地位與信任基礎。

不僅如此,漁會還透過信用部貸款等金融機制,在無形中介入漁民的經濟與行動自由。在某些漁民眼中,漁會已不再只是協調單位,而成為一個照顧與牽制並存的機構:「貸款卡死漁民,怎麼敢吭聲?」(田野筆記,蔡曜大哥,2025/01/16)

對仰賴信用部資源維生的基層漁民而言,這樣的制度安排構成一種無法說不的依賴關係,使漁會得以透過財務結構穩定其治理位置,卻也削弱了地方的批判與改革動能。

最終,漁會作為地方治理中的「半治理者」,既無法脫離制度責任,又難以主動塑造未來,長期維持在一種「介入但不承擔」的中介狀態之中。這樣的定位,正是萡子寮治理困局的縮影。

(四)小結

這樣的治理曖昧不僅限於漁會本身,也與更廣泛的制度斷裂與權責錯置有關。漁會難以主導建設或分配資源,基層官員無力整合計畫、上級機關推諉責任,最終形成一種多重卸責、象徵參與卻實質失能的治理結構。以下以蔡曜大哥的一段話,勾勒出此種盤根錯節的失能結構:

漁港一直延宕下去、一直沒落。在這裡生活的人,他只能去找議員、找鄉長,但這些人其實也無能為力。他們根本不懂怎麼整合出一個完整的建設企劃案。對鄉長來說,漁港不是他能處理的事,他會直接說:「這是中央的事」。

你去縣政府反應,他們也會說一樣的話:「不是我們的權限,是中央的事。」所以大家都在「一推三五六」,互相卸責。再加上有些政治色彩,例如地方是藍的,中央是綠的,縣府就說:「中央的事我不管」。這樣搞到最後,地方矛盾被升高,建設卻始終無解。

但我告訴你,如果今天下來一個建設案,譬如說一年五千萬,他們馬上就會學會怎麼運作,怎麼送案、怎麼協調。這不是不會,是「不做」。(田野筆記,蔡曜,2025/01/16)

這番話揭示出,漁會僅是整體治理失靈體系中的一環。其行動的受限與權責的模糊,不應簡化為單一組織的怠惰,而需放入地方治理場域中的權力錯置、制度設計與政治現實之中加以理解。下一節將進入全文的綜合討論,回到本研究對治理失能的核心關懷。

討論

本章節將整合前文所呈現的田野材料與理論視角,嘗試從三個層面切入對萡子寮漁港治理失能現象的理解:(一)治理與政策敘事的運作(narrative governance);(二)基層官僚(bureaucracy)的困境;(三)地方對未來的懸置願景與情感政治(suspended aspirations)。這三個層次彼此交織,共同構成一種「敘事先行、實作斷裂、願景懸置」的治理狀態,也揭示了地方如何在治理語言充斥卻行動缺席的矛盾中艱難生存。

(一)治理敘事(narrative governance)的運作

在萡子寮,治理並不以行動為先,發展政策往往擁有完整的藍圖、簡報與提案流程,卻遲遲無法轉化為實際工程或制度性改革。政策存在於話語中,卻缺席於現場行動,形構出一種「計畫正在推進」的假象。

筆者在網路上可看到各計畫擁有完備的會議紀錄與階段性進度,但在實際田野中中,漁民與居民普遍以「有人在講」、「還沒開始」、「聽說在規劃中」來描述其狀態,反映政策敘事先行、行動缺席的治理邏輯。

在筆者田野所聽聞的多場簡報、公聽會與跨層級會勘中尤為明顯。這些程序形式上回應「參與」與「共識」,但當地人往往無法參與計畫的構思與推動,產製的是一種無法實現的治理想像。正如 Björkman(2015)所觀察,規劃語言經常與基礎條件脫節,其主要產物並非可執行的工程,而是一種「未來指涉」的技術產出(future referent),它延續了政策的話語生命,卻中止了具體的治理實踐。

Björkman指出,許多政策計畫並非為實行而設計,而是作為「預先建構未來」的話語操作(Björkman 2015: 146)。這些計畫營造出「未來已在進行」的感受,即便實質停滯,仍能對外呈現出治理正在運作的幻象。在萡子寮,這類「幻象性治理」在官民語言中屢見不鮮。居民普遍表示:「都有在講,但沒有真的要做。」這類語境揭示:政策藍圖的存在,反而成為延宕責任、穩定秩序的治理手段,而非推動改變的起點。

治理失能的根本,不在於個別官員的怠惰,而是現行結構下慣於以敘事主導未來,卻缺乏將其落實的條件與動能。政策藍圖成為「延後的承諾」與「懸置的進行式」,使地方長期陷入「總在等待,但從未到來」的狀態。更值得注意的是,高現代主義式的治理往往伴隨「未來導向」的語言策略。例如,萡子寮縣政府或在簡報中強調「未來五年內完成」、「2028 年前完成招商」、「成為全國第一個示範園區」,這些語言建構出一種未來已被設計、改變正在發生的治理幻象,但這些預期往往缺乏落實的時程、財源與權責配置,使得地方社群始終處於等待中。

因此,高現代主義的治理邏輯不僅是設計思維的偏誤,更是一種治理失能的結構性根源。它將未來視為可被建構與預設的對象,卻忽略治理的關鍵基礎,也就是與地方社會之間的協調、協商與共構能力。從上而下、圖像主導的規劃想像,在漁港治理的實際操作中,往往淪為未竟之志,留下諸多語言性的藍圖與未完成的承諾。

筆者將此現象稱為「紙上談兵式的治理斷裂」,指的是當治理話語不斷生成未來願景,卻無法有效轉化為具體實作與責任承擔時,治理實踐遂陷入「空口講白話」式的政策空轉與行動停滯的雙重困境。這種失能,並非治理機制的消極或缺位,而是源於治理邏輯本身的結構性矛盾,亦即語言與物質、願景與執行之間的深層斷裂。此現象在筆者的田野觀察中尤為明顯,體現在多項政策雖具完整藍圖與程序,卻長期停留於語言層次,無法落實於地方治理的實踐場域之中。

回望萡子寮港區內那條早已佈滿淤沙的航道、閒置已久的卸魚平台與門可羅雀的冷藏倉庫,正如 Larkin(2013)所指出,基礎設施不僅是物質系統或技術網絡,它更是一種政治實作與文化形式的結合體。這些物件是「讓其他事物得以移動的物質」,也是權力、認可與關係的中介。正如 Lisa Björkman 所指出,當規劃邏輯受到市場導向驅動,制度往往傾向抽象化處理物質條件,使藍圖脫離實地限制,最終以「外部性」形式呈現其後果——如水壓不足、排水錯置等治理斷裂的具體體現。她批判:「市場正在重繪孟買的面貌,卻未徵詢水管的意見」(Björkman 2015: 12),點出制度設計忽略基礎現實所造成的責任鬆動。

這種懸置並非抽象想像,而有具體後果。港區長期未能疏濬,漁民只能冒險出海或被迫轉行,養殖戶則陸續退場。當捕撈與養殖都無法正常維持,關於加工園區與觀光漁市的發展更顯遙不可及。「未實現的藍圖」不僅是一種治理語言的殘響,也是地方社群日復一日生活的現實阻礙。

(二)基層官僚的困境(bureaucratic predicament)

在萡子寮,治理語言雖持續在場,但具體行動卻屢屢停滯。政策規劃與在地條件之間的制度性斷裂,加上權責不清,導致地方官僚常以語言維持表面進展,卻難以推動實質改變。當政策語言的生成快於實地落實,治理遂轉向依賴地方實作者(如村里長、漁會、鄉公所)進行再詮釋與再協調。

在台灣的地方治理體系中,鄉公所作為基層行政機關,雖肩負日常行政與民意回應的任務,卻並不具備主導大型公共建設或港口治理的法定權限。正因如此,鄉公所在漁港治理中的角色顯得曖昧:一方面其地理位置最接近居民,日常生活與地方情境的掌握也最為直接,使其成為居民表達訴求的第一窗口;但另一方面,在實質政策協調與資源分配上,鄉公所卻無從插手,僅能作為傳達民意的象徵性機構。這種「能見卻無力」的狀態,成為基層治理的制度性困境。

更進一步地,台灣地方政治採取行政與立法分立的制度設計,鄉公所與民意代表在組織上彼此獨立,卻又常因資源有限而相互掣肘。理應發揮監督與倡議作用的代表會,卻在實際運作中受制於派系壟斷與選舉利益盤算,難以形成有效的長期規劃動能。在此情況下,基層行政與地方立法皆淪為短期政治操作的場域,無法為如漁港淤沙這類需長期治理的議題提供制度性解方。正如本研究所呈現的地方敘述,許多民眾對於選舉不滿與「畫大餅」的批評,指向的正是這種制度性失能的惡性循環。

此外,漁港的議題本身在政治結構中便處於邊緣位置:既不是高可見度的選舉政見,也難以透過短期政策立刻見效。港區淤沙、水質惡化與漁船出入困難等問題,需倚賴長時間的規劃、協調與技術執行,卻無法轉化為立竿見影的選票利益。於是,在選舉導向的治理邏輯下,這些問題便持續被「擱置」:沒有誰真正負責,但所有人都象徵性地「關心」;沒有真正的治理資源進駐,但官方回應與政策敘述卻不斷重複出現。

在這樣的制度結構與政治文化下,鄉公所的困境並非源自單一層級的能力不足,而是長期政治邏輯與治理結構所形塑出的制度性懸置。它既不是政策的制定者,也無法作為資源的調配者,卻時常成為地方不滿的出氣口。這樣的處境,使鄉公所在港區發展議題中,成為一個象徵性責任的承擔者,一個回應民意卻無法實現願景的制度邊陲者。這也凸顯出,在基層官僚困境的分析框架下,我們必須理解基層治理單位不只是行政機構,更是被政治體制與情感期待共同塑造的治理主體。

相比之下,漁會作為法人人民團體,表面上依法被賦予漁港設施經營與投資的優先權,實際上卻長期缺乏資源與自主性。《漁會法》第十四條明訂漁會得優先提出港區設施之投資與經營計畫,具有一定程度的政策主動權與空間。然而,這樣的法源授權在實務中往往無法落實,原因不僅是人力與資源的限制,更牽涉到地方政治網絡與制度運作之間的結構性矛盾。

在地方治理場域中,漁會多以「幫忙反映」、「說明給漁民聽」等技術性語言參與決策程序,鮮少主動協調或提出實質倡議。這種回應模式雖看似是資源短缺所致,實則展現出制度性「最小治理」邏輯。正如 Lipsky 所言,基層實務工作者在資源不足、問題複雜的情境下,常以「回報上級」、「等待命令」的慣例化操作進行心理簡化,以降低風險與行政負擔。更複雜的是,漁會同時也是地方經濟權力結構的一環,透過如信用部貸款等制度設計,與漁民形成既互賴又制衡的關係。

漁會既承載政策執行的期待,也肩負部分治理責任,但在制度設計、政治現實與地方信任不足的多重掣肘下,難以有效履職。最終,它延續著這種矛盾性:雖介入治理場域,卻無法真正行動或負責。這樣一種懸置的中介角色,也映照出萡子寮漁港治理難以突破的深層困境。

以「港口外移計畫」為例,縣府多年委託研究評估,卻遲無時程、機關與經費。鄉公所僅回應「尚未接獲上級指令」,無從展開後續作業。政策存在,但缺乏承接者,形成空轉。正如鄉長所言:「這是中央的事」,反映出其作為「反映單位」卻「無能為力」。

在這樣的空隙中,基層官僚成為承壓的中介角色。為了維持地方運作,他們不得不扮演「說明者」、「調解者」、甚至「非正式執行者」,依靠地方網絡與彈性手段,勉力維持最基本的秩序。治理的重擔,遂轉移至制度邊緣、資源有限的末端單位。

此外,這類藍圖之懸置並非單純技術落差,也深受選舉政治牽動。正如許冠澤(2024)指出,許多「具有未來性」的發展願景,常在選前被強調為施政亮點,以爭取資源與選票;政權更替後,為切割前朝或因應新承諾,這些計畫又被擱置。政策遂從「可落實的藍圖」轉化為「語言性的象徵操作」,淪為政治週期的一部分。

因此,治理語言持續生產,但實作停滯。這不僅削弱居民對國家承諾的信任,也讓「未實現的藍圖」成為語言治理、技術幻象與選舉節奏交織下的治理產物。

在此結構下,鄉公所與漁會雖同處治理前線,卻各陷制度困境。鄉公所名義上需回應民意,實則僅能轉達訴求,難以主動整合資源;漁會則多扮演「協助反映」角色,參與往往流於象徵,缺乏實權與資源介入決策。這些錯位與侷限,形塑出責任轉移與象徵參與的治理邏輯,使地方未來益加模糊。

正如 Lipsky(1980)所指出,基層官僚並非僅是政策終端,而是透過自由裁量與日常實作,形塑政策效果的關鍵行動者。他們在資源有限、責任模糊的情境中,以務實策略試圖支撐一個早已脫軌的治理系統。

(二)懸置的願景 (suspended aspirations)

正如 Lisa Björkman(2015)所言,發展計畫構築的「語言上的未來」(a future in language)與「物質上的失效」之間的張力,並不會隨著計畫終止而消失,反而會成為治理語言反覆使用的資源。在萡子寮,從「離島工業區」、「經貿園區」到「加值園區」,這些從未落實的政策構想不斷被喚起、轉化與再包裝,形構出一連串「未被實現的轉向」(unactualized transitions)。它們不只影響空間規劃,也深刻地塑造了地方對政策語言的認識與情感。

這些歷程並非單純的技術錯誤,而是反映出當國家發展語言面對地方現實的阻力與限制時,治理便傾向在敘事中前進、在現實中停滯。那些「說了很多年但從未實現」的過去,成為地方集體記憶中的懸置歷史,也構成治理語言持續運作的象徵資本。

在筆者的田野中,這些未竟之語常以遺留物的形式存在「懸置願景」不僅影響居民的未來想像,也滲入情感政治的日常。萡子寮的居民並非單純的被動接受者,他們質疑、調侃,卻仍懷有未竟的期待。他們口中說著「早知道就不要信了」,但每當新政策名稱出現、每當選舉將近,這些懸置的願景便再度被喚起。這種情感不是單純的錯愕,而是制度性失能下的「習慣希望」:即便希望一再落空,人們仍持續相信「總有一天會輪到我們」。

正如地方耆老所指出,政策在不同治理層級之間踢皮球,形成推諉卸責的邏輯,也讓地方建設長期懸宕、無以為繼。因此,治理失能不只是語言與制度的斷裂,更是一種懸置中的情感結構。那些未來藍圖的重複再現,不再只是發展的指標,而是構成地方經驗與政治感受的核心素材。在這樣的狀態下,「未來」始終被說出口,卻從未真正抵達。

結論

在這份研究中,我以萡子寮漁港為田野場域,從治理語言、基層實作與地方情感三個面向,探討漁港發展「堵住」的深層結構與日常機制。這裡所謂的「堵住」,不只是硬體工程的延宕,也不僅是資源配置的失衡,而是一種由政策語言的過度產製、治理制度的責任錯置,以及居民對未來想像的懸置所交織出的治理失能狀態。

本研究提出三個核心概念來解構此一治理困境的生成過程。首先,在敘事治理層面,我指出政策文件與發展藍圖不僅是技術性的執行計畫,更是一種治理技術:它們透過不斷重申未來可能性,在敘事中營造出「治理正在發生」的假象。政策不斷在語言中「進行中」,但行動上卻持續懸置,形成語言先於行動的治理邏輯。簡報、里程碑與進度報告的視覺呈現製造出治理有作為的幻象,卻掩蓋了行動的停滯與責任的卸除。藍圖遂成為一種懸置的進行式,不斷在語言層面生產「未來感」,卻難以真正落實於地方現實,構成一種紙上談兵式的治理斷裂。

其次,從基層官僚的實作困境出發,我分析縣政府、鄉公所與漁會等基層單位如何在中央語言與地方現實之間,他們被期待回應民意,卻缺乏實際資源與權限,在政策懸置的體系中,只能透過象徵性行動與非正式協調維持運作秩序。 他們就像被綁住手腳的傳聲筒,只能說不能動,成為制度運作中被動的中介者,只能靠地方人脈、媒體曝光、或者私下協調,來試圖推動一點進展。這些努力看似有動作,但其實只是勉強讓事情不至於完全停擺,是一種最小限度、不得已的治理維持術。

最後,懸置願景揭示地方居民如何在一再延宕的政策藍圖中,持續投注希望、卻也積累失望與不信任。像是「離島工業區」、「水產加值園區」等發展構想,雖未實現,卻長期存在於人們的語言、圖像與記憶中,不再只是過去的殘影,而是構成「將來的現實」,一種讓地方持續批判、回憶並重新想像未來的情感資源。這些願景的懸置,並非遺忘,而是一種被反覆引用、再命名、再包裝的治理語言,其象徵力量與情感張力仍在地方持續發酵。

萡子寮漁港的「堵住」,因此並非治理的終點,而是一個不斷再生產的動態過程。政策語言雖不斷前行,卻難以牽引現實的改變;基層官僚日復一日的實作,也難以修補制度斷裂;而地方居民對未來的期待,既是支撐社群的情感力量,也是持續遭遇挫敗的風險來源。治理失能,於是成為一種結構性懸置的總和。

雖然本研究聚焦於「治理失能」與「未實現藍圖」兩大主軸,但在田野過程中,我也隱約捕捉到一些更深層的現象。例如:地方行動者如何主動扮演象徵治理的說話者與轉譯者;未實現藍圖如何轉化為一種情感性未來的集體想像;以及治理失能如何在日常互動中逐步生成、內化並常態化。這些觀察尚未在本論文中獲得系統性的展開,但已為未來研究指向提供了啟發性的線索。我期待能在後續的工作中,進一步追問:在這些被懸置的治理場域中,人們究竟如何持續生活、調動資源、重組秩序,又如何在「治理已失效」的現實中,想像與實踐另一種可能的未來。

(本文與參考資料收錄於《臺灣大學人類學系113學年度文化田野實習與方法成果專輯》,頁15-74。)

註解

- 本文為國立臺灣大學人類學系 113 學年度「文化田野實習」課程之期末報告。特別感謝黃郁茜教授,以及郭天祐、盧佳秀兩位助教的悉心指導與帶領。誠摯感謝萡子寮居民蔡搖大哥、蔡茂昌大哥、蔡茂源先生、蔡瑞泉大哥、蔡文進先生(春天民宿)、李龍飛先生(口湖鄉長)、黃正鎮先生,好幾位盛情款待卻謙虛不願具名的前輩、以及所有在萡子寮對我們友善相待的居民朋友們,感謝你們的支持與分享,使本次田野得以順利進行。亦感謝饒祐睿學長對本文所提供的寶貴建議與評論。最後,謝謝所有一同參與田野的同學,在這段過程中彼此扶持、共同完成這份學習成果。惟文責由作者自負。 ↩︎

- 圖中標示之1956年包含兩種圖徵:紅色點點區域表示當時沙洲可能出現或堆積的範圍,涵蓋裸露乾沙洲、潮間帶及曾有沙體覆蓋之區域;紅色實線輪廓則代表1956年沙洲實體的邊界。 ↩︎

- 本文所提及的報導人除地方公眾人物如口湖鄉長李龍飛外,皆做了一定程度的匿名化處理,

以保障報導人的利益。 ↩︎ - CT0( 為一艘小型一支釣漁船,總噸位為 2.9( 噸,船身長度約為 28( 尺 7( 吋,由 5( 位船員共

同操作。其作業範圍涵蓋我國近海及沿岸海域,主要進行一支釣漁業,屬於高操作技巧且具選

擇性的捕魚方式,適用於針對性捕撈特定魚種。 ↩︎ - 此段資料為筆者與黃則鳴同學共同訪談報導人之口述資料,感謝黃同學慷慨提供引用。 ↩︎

- 此段資料為筆者與陳冠儒同學共同訪談報導人之口述資料,感謝陳同學慷慨提供引用。 ↩︎

- 正如 Avery Gordon 在 Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination 中所指出,

haunting 是一種深具政治性的現象,它不單純是懷舊或心理陰影,而是「那些被歷史壓抑、被

權力排除之事物的現身形式」。在她的詮釋中,幽靈不僅是是逝去者的回返,更是社會結構中裂

痕與不正義的痕跡,是「一種社會與歷史未竟之事的幽靈般回聲」。這種「幽靈般的未來性」(ghostly futurity)讓我們意識到,許多看似遺忘的過去,其實從未真正離去,而是以無形的方

式制約著當代的政治選擇與未來想像(Gordon 1997) ↩︎ - 筆者實際撥打電話聯繫雲林縣政府水利處的時間為 2025 年 1 月 13 日至 16 日之間,期間嘗試

多次聯絡不同單位與人員,未獲有效回應。由於本報告撰寫時間為 2025 年 1 月中旬至 6 月初,

在此期間未再持續追蹤相關聯繫結果,亦不排除未來仍有機會取得負責人聯絡。但本文所書寫

之觀察與分析,乃根據筆者在實地田野與報告撰寫期間的具體經驗與制度回應情境。 ↩︎ - 此段資料為筆者與洪浥青及胡善翔同學共同訪談報導人之口述資料,感謝兩位同學慷慨提供

引用。 ↩︎ - 依《地方制度法》第 2 條,鄉(鎮、市)為地方自治團體,鄉長綜理鄉政,負責行政執行、

政策推動與承辦上級機關交辦事項,並非立法機關。民意代表職權則由鄉民代表會行使。 ↩︎ - 鄉長此處所指的「超級藍月」,是指 2023 年 7 月與 8 月間連續兩次因強降雨與潮汐重疊

而導致萡子寮漁港區域海水倒灌、淹水的事件。根據媒體報導,2023 年 8 月萡子寮再度發生

嚴重淹水災情,地方多次向上級政府反映,但遲遲未見具體改善作為,口湖鄉長李龍飛在受訪

時質疑政府治理失能:「政府還要這塊土地嗎?」(劉奕璇、羅代章、吳建宏 2023)。 ↩︎ - 根據《漁會法》第二條,漁會為依法設立、以服務漁民為宗旨之公益社團法人,具有法人地

位。其性質與農會相同,係為農(漁)民設立之人民團體,依據行政院與內政部函釋,其性質

明確屬於公益社團法人。 ↩︎ - 依據《漁業法》第二條,甲類會員係指「從事漁業之自然人」。此類會員為漁會的基本成

員,具備選舉與被選舉權,是漁會民主制度運作的重要參與者。與之相對的乙類會員,則為與

漁業有關之法人、團體或未直接從事漁業者,權利義務有所不同。 ↩︎

Leave a comment