吳佩珍(臺灣大學人類學系三年級)

陳禹翔(臺灣大學人類學系三年級)

楊依婕(臺灣大學人類學系三年級)

本文試圖探討臺灣雲林縣四湖鄉萡子寮的居民如何在持續刮風的路上生活。我們從原初對地方用路行為的實作差異,逐漸轉向居民如何感知與應對風與道路的具體經驗,並展現出一種在地節奏下的調節與再詮釋。同時,我們借用 Tim Ingold 所提出的「踐行(wayfaring)」概念,強調知識是在移動與感知中生成的過程。我們嘗試呈現風如何作為一個透過關係被感知的行動者,透過基礎設施的物質痕跡、以及我們和當地人的身體感官被間接感知。本文除了記錄風、道路與地方的共構,也試圖思考:當風成為日常生活的背景,居民如何在風中穿行、走出自己的路徑與生活方式。1

前言

在踏上萡子寮的土地之前,我們三人在文化田野的課堂上成為一個小組:帶著相異的十幾年經驗、身體與身分。

巧妙的是,三人最初填寫的研究興趣截然不同,卻在「基礎設施」產生興趣的交集。一起爬梳萡子寮相關的臉書社團後,發現許多道路(以及其相關設施)損壞與修復的貼文。一開始,我們推想主題或許會和安全感、國家政策比較相關,但在爬梳資料後,佩珍先提出:也許我們關注的不完整設施狀態,並非當地人在意的重點。三人再次調整方向,在上學期末以「當地人如何感/應道路?基礎設施的存在和實際功能之間存在什麼落差?」作為暫時的問題意識。

年初來到雲林後,我們彼此之間的差異更具體地浮現。禹翔是組內臺語最流利的人;而依婕卻連聽懂簡單的對話都有些吃力。三人都在臺北讀大學,對當地人來說,我們或許都是「都市來的孩子」,但我們對都市環境的適應程度並非均等。依婕和佩珍都有鄉下生活的經驗,這些經驗在萡子寮被不斷召喚——佩珍想起他姑姑描述花蓮市的大家也都不太知道路名;堆疊的指示牌和凹凸不平路面讓依婕有回到花蓮家鄉的感受。連接到萡子寮幾天後,依婕和佩珍已經習慣路上幾乎無車,隨興地走在馬路中間;禹翔卻仍小心翼翼地靠在路的邊緣。

我們三人在不同的位置上行走,用相異交錯的方式嘗試和田野對話。

遙望萡子寮

早晨的陽光照進距離萡子寮兩百多公里的台北盆地,新店溪畔的台大水源校區教室裡,教授正提醒著課堂事項。那是一個對繁忙台北而言稀鬆平常的日子,然而當我們要從遙遠的他處試圖理解某個地方,事情就變得再也不同。

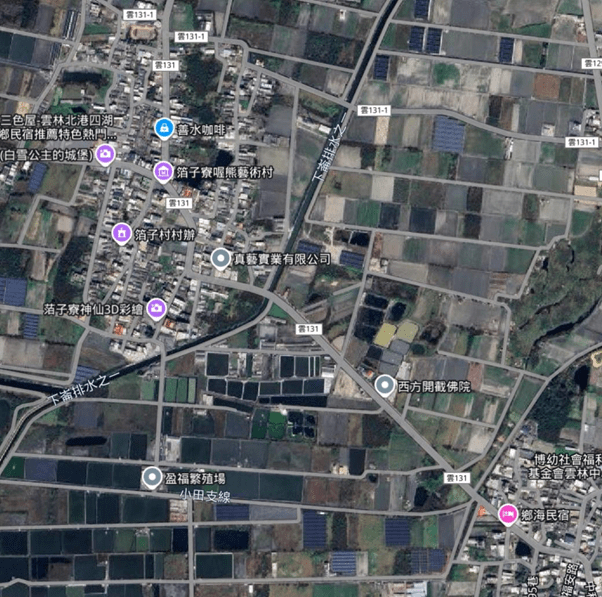

我們開啟衛星地圖,按住游標向南移動,尋找到雲林虎尾之後,再向西搜尋,看見棋盤一般密密麻麻的道路和水渠,跨過台61線快速道路,來到了這裡。田園之間出現了叢集的村落,一條分岔路悄悄繞進村內,這將會是我們的田野地——萡子寮。

(組員佩珍於2025/4/20截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

(一)地方概述

萡子寮位於雲林縣,是四湖鄉境內南側的小村落,鄰近口湖鄉界。全村皆坐落於省道台17線與快速道路台61線以西,地理位置非常靠海,從地圖上看起來,就像狹長土地上浪花捎來的細沙。南北貫穿萡子寮的是一條平坦的公路,編號雲131,這條公路起自南方的頂口湖,止於北方的三條崙,全長約七公里。在萡子寮中央的普天宮前,由雲131朝西岔出一條道路,編號雲131–2,是村子通往海邊、四湖海濱長廊和萡子寮漁港的寬敞大道。

《四湖鄉志》中描述,四湖鄉的整體道路輪廓,在日治時期才逐漸確立。日治時期雲林位於台南州轄下,四湖屬於濱海公路的一環,向南可通往嘉義東石,往內陸則有通向北港的道路。日治時期修築道路可粗略分為兩階段,前期以軍隊為修築主力,經費併入國防開支;後期則以拓寬就有道路為主,並同時動用保甲、鄰里的獻金支應。到了戰後時期,四湖鄉的道路仍以北港、斗南為中心放射狀經過境內(劉曜華主編 2006:203-204)。

以雲131主要幹道為界,萡子寮被劃分為萡東村與萡子村,當地人也會稱呼兩者為「東村」與「西村」。萡子寮地區並沒有為道路特別命名,我們找不到諸如中正路、中山路等名稱,當地透天厝和三合院的門牌上通常僅寫著「萡子寮幾號」,道路系統和其他中小規模的城鎮就已經有很大差異。

但切勿因此就以為萡子寮的道路很簡單。當地仍有許多縱橫彎繞的道路存在,它們圈起了村內的住家、廟宇、半鹹水湖和田園。從時有車流的大馬路,漸漸過渡到寧靜宛如家中的小巷,那些越加狹窄、蜿蜒、沒入泥土的道路,同樣擔負著萡子寮生活的基礎功能,而且隱沒在日常之中不容易被外人察覺。

然而就外人看來,四湖鄉的道路時常被以「狀況不佳」形容,關鍵字查詢的新聞幾乎都是政府預計修繕的規劃(劉春生 2017;可萱 2021)。所謂的狀況不佳,包括路面不平、下雨淹水、路面龜裂等。而閱覽這些新聞,也會提及整修道路的目的不僅是為鄉親,也是為「觀光旅客」(洪佳伶 2023)。在這些資料中,可推知淹水和路面狀況高度相關。除了道路路面不平整的因素外,新聞中也提及排水設施不佳、路面人孔蓋數量眾多等等。在水利署的「萡子村水災防災地圖」(經濟部水利署 2014)中,雲131和雲131-2交界處、近普天宮的路段更是被列為易淹水路段。

《四湖鄉志》中將四湖鄉的「自然災害」分類成颱風和超抽地下水所造成的地層下陷兩大類,且經濟部水資源局將四湖鄉劃為嚴重地層下陷區(劉曜華主編 2006:81);蔡茂昌大哥也曾在課後告訴我們東北季風與淹水所造成的狀況亦不容小覷。

(二)觀察導覽

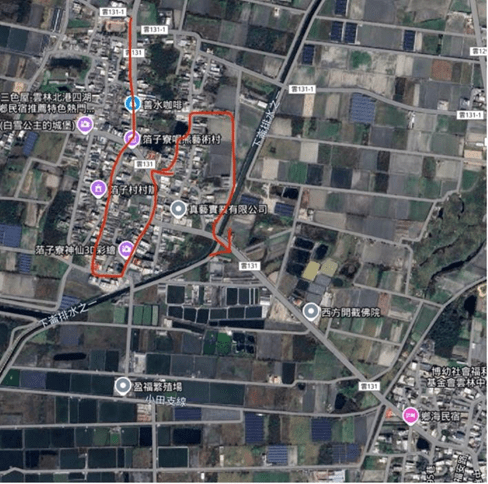

Google衛星地圖存檔了過去一年內萡子寮的最新街景,我們將地圖放大,按下街景小人,被記錄過的路此時都浮現出藍色記號。無論在地球的哪一個地方,都能夠立即觀看,同時,我們亦可調閱不同時間街景車拍攝的畫面,回顧近十多年的風景差異。附圖是我們即將瀏覽的路線,就讓我們從萡子寮和廣溝之間的雲131大路開始。

當你由廣溝沿著雲131南行,首先映入眼簾的是路旁整齊列隊的中東海棗。足以容納四線道的道路,卻只劃設對向各一車道,以至於留下寬敞的路肩。倘若在市區那裡一定停滿機車,但此地路肩堆放著的是灰白色蚵殼,用墨綠色的繩索串綁覆蓋。有時候蚵殼也會整串掛在中東海棗向外翻折的樹皮上,就如時髦的項鍊。望向遠方,周遭皆是平坦的田畝與灌木林,陸域風機靜靜佇立,中東海棗的葉子總垂向一方,和電線桿交錯並排。我們繼續前行,靠近萡子寮時偶爾會出現車輛,有座鐵皮工廠出現在我們身旁,然後是長長的圍牆。

當我們緩緩地進入萡子寮,接近建陽國小,就有一面綠色的村牌提醒我們此村地名,更有紅光三角「慢」字警示、黃版黑箭頭警示羅列。閃黃號誌燈、四組紅綠燈架設於在人行道邊,還有一盞行人號誌加掛在燈桿上,這是村中唯一一盞給行人使用的燈號。而路面上同樣有著繁複的標線,從老遠就規律橫躺的減速漆線、「慢」字警語,還有提醒注意路口的黃色網格線,進而,三道斑馬線將建陽國小正門前圈出一個方形缺口,而那裡留有顯眼的車輪過彎印痕,整齊像弧形的篦畫紋(圖二)。

(組員禹翔於2025/6/16截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

電線線路緊緊跟隨路面鋪設,於建陽國小前銜接到另一條上路,整體呈T字型。過了建陽國小後,電桿木如衛兵般列隊迎我們走入萡子寮鬧區。那頭大抵也是筆直的道路,不同的是,周遭民宅往道路極速靠緊,視野比起剛剛更顯狹窄。但因房屋本身不夠高大,即便路肩已內縮,也未有窒息感。

邊矗立的電線桿上通常裝有兩類用來絕緣、固定電線的礙子:一類位於最高處,以橫向木桿為基座,此種裝置由台電管理;一種則類似褲勾,以直向的木桿豎在電線桿上,是地方自己牽的線路。在廣袤的鄉間地區,當遠方視線被樹木和草叢覆蓋,起伏的電線就成了認路的方式,因為電線的下方,幾乎都有或大或小的路徑通過,即使是那些少有人行經的地帶亦同。

另外一種會與電線桿共伴出現的道路基礎設施是路燈。萡子寮的路燈也有兩種類型:大盞的路燈是獨立運作的,有獨立、拔地而起的立桿;小盞的則是附著在電線桿上,就比例來看宛如豆芽菜——只有根折彎的支架連結著對它而言巨大的燈罩。

再往前走幾步我們才發現,道路分岔口處,時常偎身躲藏著反光鏡。因為反光鏡的特質,讓它的圓鏡幾乎成為一種視覺上的破洞,有時反射藍天、有時照映綠樹,它的位置一眼難以察覺。

整路看下來,村中的反光鏡其實相當多。它們釘立於道路沿途各個路口,有些立桿直接鑿進土裡,有些則附加了石質基座,像是從他處拔起安放在此。為了將反光鏡牢牢固定,有人會將它的立桿以鐵絲或線繩捆綁在臨近的電線桿或任何可支撐的物體上(圖三)。鏡面時有鏽蝕、損傷、凹陷、剝落、髒污的狀況,許多反光鏡的反射方位已經偏離,無法使來車準確看見岔路的景象。

萡子寮的村落景致是層次分明的,因為房屋都不夠高,很容易就能望見後街林立的其他房舍。街景服務的時間座標是七月盛夏,畫面中光芒刺眼,整面牆上漆成墨綠與螢黃的屋子被照得白亮亮。路邊也有退縮至深處的房子,留下前庭一大片水泥空地。我們直走經過鐵皮屋和老式磁磚屋,生鏽的欄杆及生鏽的鐵門,紅磚堆在薄薄的鐵皮屋頂。我們晃過四湖鄉農會萡子寮辦事處和善水咖啡,還有正卸貨的祥利雜貨店。

普天宮已在眼前。普天宮前方有一若大的廣場,以柏油路鋪成,廣場上橫七八豎地停著幾輛私家轎車與藍色貨車。十來條電線橫過天際,從雲131順向牽至普天宮前庭,繼續往每條岔路延伸,就像蜘蛛網一樣。在這裡,號誌燈也變得複雜,共有三支閃爍的號誌燈,但沒有紅綠燈。多方向車輛行駛的重疊區域亦繪有網格線(圖四)。

(組員禹翔於2025/6/16截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

(組員禹翔於2025/6/16截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

讓我們繞過大路,往小巷前進。因為要認識萡子寮,只走大路是不夠的。萡子寮的小巷多數也已建置了衛星街景,現在這條就是,它位於鴨肉羹攤隔壁,入口處有一棟稍稍下沉的房屋,地板比路面低,牆上畫著「盤古開天」壁畫。像這樣的小路上,基礎設施略顯稀缺,電線桿仍舊跟隨著我們,並和小盞路燈共生在一起。路面繪製著許多方向不一的箭頭,用來指名萡子寮彩繪的拍照方向(圖五)。

建築物之間的距離比起剛才更加疏遠,常常整片地就這麼騰出來,錯落著荒草和碎石。周邊磚牆上有黑熊、地面上有鯨魚,屬於萡子寮彩繪村的圖案開始頻繁出現。矮牆彎彎繞繞,繞過雄偉的米黃色大宅、日日串蚵殼的婦人,這時候我們看到西天寺周邊的高聳白色建築已從路旁矮厝屋頂探出頭來,那裡屆時將會是我們的民宿。

看見民宿意味著我們已經臨近萡子寮邊緣,南側的景緻一如預期廣袤,電線竿像牙籤一樣左歪右斜地探向地平線彼端。眼前是七月時已休耕的蒜頭田,有面朝著錯誤方向的反光鏡,和一隻背著反光鏡,似乎在和它賭氣的臺灣黑熊模型。

現在讓我們左轉,前往西天寺。矮牆後是雜亂的回收場,西天寺的建築華麗顯眼,對面有著應是萡子寮最寬廣的庭院,也是彩繪創作的聚集地。但聯外的小徑和建築物規模如此不成比例,我們邊看邊憂心到時候遊覽車應該如何開進去。這條小徑一路帶著我們重回雲131,該地有三盞閃光燈號,這時如果不回頭,就會再走入一段遼闊平坦的大道,抵達下崙。

但我們必須回頭,我們從大路回到普天宮前,並留意這條道路是萡子寮內「東村」及「西村」的分界線。是時候前往東村看看了,還未到達普天宮之前,電線牽連在東邊靠房屋的那一側,西面則又是一片灰土田園。拐彎處有棟白瓷磚、絢麗的鏤空陽台別墅,側邊出其不意地展開一條龜裂、褪色的碎柏油小徑,不仔細注意必然會錯過。這條路的盡頭,景象卻煥然一新,在紅磚三合院背面,竟是氣派的獨棟透天厝。這些寧靜的民宅環繞著一座沉靜低調的大湖,沿湖闢建的鄉村路使用了和台灣中高海拔山路同款的道路欄杆,一時有種時空錯置的感覺(圖六)。

(組員禹翔於2025/6/16截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

(組員禹翔於2025/6/16截圖)

(資料來源:Google Maps 2024)

繼續踏上這條小路,此刻電線桿換到西邊了,而路燈依舊是小盞的豆芽菜燈泡,也依舊繫在電桿木上頭。接著我們遇見了一條烏黑油亮、有著全新白線、雙黃線的嶄新寬敞道路,地圖上標記為雲131-1,回首觀望,彷彿我們剛剛徒步而來的小徑狹窄的彷彿闌尾一般。我們的斜對角是獨立的一座福德廟,沿此路走去,便完全置身鄉野了。

水溝旁又見中東海棗列隊,下陷而龜裂的農田產業道路垂交錯。深深的水溝,沒有護欄或石擋,叢草隨著街景車攝影時間的錯落不定而反覆變得茂密或荒蕪,這裡已是田園,街景服務的時差跨度較大。天空中仍見雜亂的電線。我們前進再前進,路面一下平整,一下殘破;天空一下晴朗,一下陰雨,每前進一步可能就相隔數年。萡子寮的房屋榻縮成細細一線,屋簷的起伏難以察覺,我們知道自己身處萡東村,但與來時路已有好長的距離。

(組員佩珍於2025/4/20截圖,紅線為組員禹翔所標註)

(資料來源:Google Maps 2024)

關閉頁面,我們回到台北的教室裡。下一次再看見那幅景緻,已經是出田野的冬日了。

在文獻中來回走動

Brian Larkin(2013: 327-343)在 “The Politics and Poetics of Infrastructure” 中,以導言形式,為現時下的人類學基礎設施研究做了定錨:典型的基礎設施是作為「使其他物質運行的媒介」而存在,它既是物件,同時也構成物件之間的關係,因為常被視為散佈在底層的基礎,而總是隱沒在其所傳輸的物質中,受到邊緣化。基礎設施也被看作「網絡」,是節點亦是系統,彼此相互牽絆,互相提供物質基礎或運作的前題,例如電力和電腦之間的關係。Larkin建議,不妨以行動者網絡理論(actor-network theory)來辨認各個行動者如何構成系統,並且試圖用拆解的方式做分析,思考哪些物件必須涵括在內,哪些則應排除在外。

細究此定義中基礎設施的具體項目,道路、橋樑、鐵路、機場、通訊、能源,這一切可以被辨認出的物質基礎,構成社會生活的背景,屬於硬體基礎設施;但是硬體設施要能順利運作,背後必然存在一套使建設和工程實行的法規、政策、制度或觀念,稱之為軟體基礎設施(林文玲 2017)。

兩者的共作,讓我們的生活有持續的可能,而基礎設施研究經典的命題,也就和指引我們生活的技術政治、系統思維、行政官僚、社會不平等有關,目的在於釐清物件行動者如何串連成網絡,又如何啟動、操控、匯合一個或多個基礎設施體系(Anand 2011)。基礎設施同時也具備超越物質性的影響,它帶來的國家想像、對未來的渴望、挫敗與傷害,除了彰顯基礎設施作為進步的隱喻,也顯現基礎設施的「不能」不僅只是物理上的損害而已。(Harvey 2005;Reeves 2017;Harvey & Knox 2012)。

也有許多基礎設施並不如預期地被使用,反而成為高度象徵和懸置的個體。它們雖無法肩負預設的物質功能,卻在情感、制度、官僚體制上持續發揮作用。Larkin提出,基礎設施的「詩學」指涉的是形式和功能的分離。這種雙重性,在基礎設施中,使其象徵超越了具體功能。而基礎設施本身的結構、材料與質感,如黑色的柏油、灰塵的道路、光線、溫度,亦會在人心中植入某種現代的感關經驗及氛圍體驗(Larkin 2013)。

失靈與修復也是基礎設施研究中的重要子題。在它們順利運行的時候,大多數人察覺不到它們的存在,而一旦失靈,各種不便就立刻讓人們有感,正如同「人們往往在基礎設施崩壞時才意識到它的存在——當橋樑坍塌、道路出現坑洞、電話無法運作時。」(Elyachar 2010:455)。我們的田野地萡子寮也出現過因為自然或人為影響而功能失常的路燈、反光鏡(秋黎李 2018;蔡奇亨 2024),而這些設施的不正常運作,因為有了貼文的證據,證明這確實會對當地某些人的日常生活造成一定程度的不便。既然有所影響,也就會伴隨著修復。

基於前文基礎設施的描述,亦可推知所謂修復必然也和物質技術、情感基礎,甚至政治實踐有關。近年基礎設施修復的相關研究,著重在主體、社會關係和權力的可見化,並且將修復當作物質技術層面和情感層面的辯證及銜接橋樑(Ramakrishnan & Budds 2020)。研究者關心哪些基礎設施會被修復?何時修復?由誰主導修復?在修復過程中,什麼樣的社會關係連帶浮現出來?

儘管這樣的假設是將基礎設施當作處於變動之中的過程,一端是物質狀態,一段則是修復所勾連出的身份、權力、社會關係,而當設施隨著時間崩壞,也就持續影響著關係。然而此類研究聚焦於政治不平等、勞動壓迫等範疇,這類的研究場域多發生在都市,在層次上攸關重大,彷彿一定要從修繕行動立即連結至更高的維度,利用的媒介則是針對一項毀損基礎設施的作為。換言之,基礎設施作為過程是它的前提而非問題。

但回到日常,我們更希望關心基礎設施的損害與修繕在萡子寮真正呈現出什麼圖像。

這種不將「過程」當作前提,而是把「基礎設施如何處於生成之中」仔細檢證的思考進路,來自Matthäus Rest和Alessandro Rippa(2019)的 “Road animism: Reflections on the life of infrastructures”。這份研究不依循典型基礎設施研究使用的行動者網絡理論的傾向,其主張我們要改變用看待主體的方式看待基礎設施的思維方式,尤其是道路。Rest和 Rippa呼籲不必再將道路看成一個獨立存在的物件,其並非只是參與在社會關係網絡中的行動者,它自身即是關係的生成形式之一,內在於這個世界,並且是種不斷「成為」的過程,與人、物質、環境、關係、情感並行交織。

假若扭轉了這種思考方式,不再將物質與關係分離再重新注入行動力,而是打從一開始就將其置於開放、流動、持續生成的中介狀態(Rest & Rippa 2019),我們就能跳脫基礎設施失靈與否的問題,將人、物質、環境、關係、情感全部含納進「逐漸誕生成基礎設施」的狀態。專注看待這個尚不穩定、頻頻協商的過程,即是一種基礎設施的進行式,不再把它只當作既成物件對待。

因此本文預計專注在觀察外人所認定的「設施失靈」、「設施無效」之認定是否適用於萡子寮,並將基礎設施重置在開放的生成情境之中,討論儘管基礎設施形式上存在於當地,但它應和地方節奏、自然條件、人們的實踐一同成形,於浮動中被重新定義。

亦即我們要探問的是,萡子寮也許不應簡單理解為基礎設施失靈的地方,而應是人與自然情境重構設施意義的地方。為此,我們須先進入當地走動,看基礎設施究竟如何形成於箔子寮之中。

我們在風中穿行:以踐行(wayfaring)認識萡子寮

坐在遊覽車上,我們靜靜地等候抵達田野地。從虎尾鎮、土庫鎮、臺西鄉再到四湖鄉,一路經過的是平坦遼闊的農田地景,而就在這樣極其敞開的地貌中,我們細細地注意到風的存在。

前往田野的那天晴朗非常,天空清澈明亮,轉頭凝視窗外,可以見到一處處水田與乾草在強風吹拂下折射出亮晃晃的波紋,道旁的樹木皆向同一個方向傾斜;往遠方望去,地平線上佇立著葉片高速旋轉的風機。我們隨手將這些瑣碎的風痕材料寫進田野筆記,不作多想。

直到抵遊覽車停靠在春天民宿、踏出車門的那一瞬間,我們才感受到這陣突然作起的大風。很難向人精準地描述一場他們未曾經歷的風:大衣衣襬瞬間立即失控翻飛,頭髮猛烈地在空中凌亂飛散,眼睛則本能地瞇了起來——明明在車上早已觀察到外部的風景,我們卻直到身體被這股超乎想像的強勁力道推擠時,才真正走進萡子寮這個大風吹拂的世界。

在抵達萡子寮以前,我們從各個途徑獲得了關於當地環境的知識。當地因風勢強勁、又位處沿海,因此有「風頭水尾」之稱──上一屆前輩的文化田野文章作品集封面上就印著這四個大字;蔡茂昌大哥來課堂演講時,我們簡單請教了有關當地災害如何影響道路的問題,了解到當地有「颱風」也有「東北季風」,而後者會乾乾地刮,對農作物的影響較大……。

這些事前獲得的知識更像是Tim Ingold所描述的知識「運輸」(transport):即知識如同一種封裝完成、預先整合的資訊,被視為可以從一個人傳遞到另一個人、或從一個地方搬運到另一個地方的存在,無需經過實際經驗的參與(2011:161-163)。在這個模型中,知識先於行動而存在,個體只需「接收」這些知識,便能在世界中操作與判斷;如同我們透過Google Map的衛星地圖/街景服務、課堂與文獻中的資訊來推展自身對於萡子寮的認識。在這種「運輸」的知識模式中,我們攤平整座小鎮,依靠地圖上已經有的路徑,順暢地操作並想像自己能導航於世界之中。

然而,當我們實際身處萡子寮、身體面對風所造成的巨大阻力時,腦袋中抽象的資訊立刻顯得陌生匱乏——我們發現,「風」不僅僅是地名或氣象現象,而是我們實際感知並回應環境時的重要參考——它會影響我們選擇的身體朝向、決定在哪個路口拐彎,甚至影響我們如何觀察與使用眼前的道路空間。

運輸(transport)將知識相連,形成一張網絡(network);與此互相對立,Ingold提出了另一種知識模式——線狀地織成線網(meshwork)的「踐行」(wayfaring),更能幫助我們理解萡子寮當地的環境知識如何生成。「踐行」不僅單單指涉「走動(walking)」這一動作,更強調身體與世界一起生成經驗與理解——在這一過程中,知識並不來自抽象的外在輸入,而是透過具身且持續的行動,逐漸在經驗中累積與協商而來;人們透過不斷地走動、感知與調整,在經驗中逐漸長成知識,與世界實際協商出一條可行路徑的知識獲取途徑。換句話說,不論是抵達萡子寮田野的我們、或是當地居民,都並非只是被動地接收道路基礎設施與氣象資訊,而是透過日常的身體移動與感知,不斷地重新理解和形塑他們所處的空間與環境經驗。

(一)萡子寮的風

關於萡子寮當地的風,蔡卓霖(2024)以論述與想像的面向切入,聚焦四湖鄉當地反對再生能源建設的「反風吹自救會」之抗爭論述,指認當地吹著大風的再生能源地景如何構成當地居民的主體性想像。儘管論文中亦帶到我們在田野中注意到的大風細節——如當地的海口腔特質可能是因為強風中的說話環境、海風的鹽分特性塑造了當地農作物的種植選擇(蔡卓霖 2024: 56);然在實際分析時,著重處理風做為當地性格的隱喻,並無專注在當地居民應對風的環境知識細節,以及風在日常物質層面的作用方式。亦有數篇海洋工程與防災研究論文(黃弈豪 2015;彭新雅等 2019)專注於沿海地區的海風如何造成當地的洪水風險與沙岸變遷,然尚無研究關注萡子寮的風如何影響當地道路基礎設施、及居民的實際用路經驗。而我們的文章則會以日常用路與風的互動為核心,探討居民如何透過與風的具體互動,呈現出一種調和且獨特的地方用路經驗。

初抵田野的那日晚上,我們全班一起在福建熱炒享用晚餐,一群人圍坐了兩個大圓桌。我們組坐在店內靠內側的那一桌,除了班上同學外,也與下午負責導覽的蔡茂源大哥共進晚餐。席間,同學們紛紛與茂源大哥攀談起當地的資訊,他卻在一連串的閒談敘述中突然輕描淡寫地說出一句:「還好啊,今天沒什麼風。」(田野筆記,蔡茂源,2025/01/06)

霎時,大家面露震驚神色,面面相覷——我們初次經歷的那股強勁、幾乎要把人吹倒的風,竟然只是萡子寮日常的「無風狀態」。以茂源大哥輕描淡寫的一句話作為線頭,我們逐漸發現當地居民在判斷、感受與描述風上有一套在地的環境知識。

(二)也許沒那麼重要的風:訪談中的管理視角

開始訪問之前有一小段時間,我們在四湖鄉建設課會議室裡坐立不安,忙著張望四周,記下周遭的環境。木製牆壁上掛著六張地圖吸引了我們的注意,仔細一看,都是和災害相關的分布圖。避難收容所分布圖、毒化災害、淹水相關,甚至有數張不同雨量的地圖。我們一邊默默記下海報內容,靜待課長回來會議室。

「我講的是道路本身,它會受到風的影響不大。」(田野筆記,吳課長,2025/01/13)

課長知悉我們以風為主題,劈頭就先說明他認為強風只在沿海地區有較大影響;其次,風更多影響的是道路的附屬設施,比方說,電線。固定電線的設備時常鏽蝕,使電線脫落;風沙的鹽分附著在礙子設備上會造成「相拍電」(短路);小雨或露水會黏著沙塵和鹽分,也可能影響礙子的絕緣,進而導致大規模停電。諸如此類風沙的影響在冬季尤其明顯。

然而,話鋒一轉,課長說明建設課花更多心力在應對颱風,而非我們這幾天頻頻關注的東北季風。「我講真的,一般的強風頂多把反光鏡吹歪,」平時東北季風雖然強勁,卻不會有致災性的後果:「但如果是颱風的話,會把大樹、標示牌吹落,甚至說一些廣告看板、一些號誌,不能說吹斷、可是就是把電線吹落。」(田野筆記,吳課長,2025/01/13)。颱風甚至會引進西南氣流造成淹水,又因為萡子寮是「水尾」,排水不利,經常造成相當規模的災害。

我們試圖把話題導回原來要追問的東北季風,追問是否有針對風的防治措施,課長強調東北季風最大的季節一年不過兩、三個月,其中風最大的可能只有三十天。他們不會為了某個短暫期間發生的因素去打造防範措施:「每個東西都有他的SOP,影響不大的就不會特別處理。」(田野筆記,吳課長,2025/01/13)

課長隸屬於四湖鄉公所,而我們活動的範圍僅是他管轄之一的萡子寮,視角上的差異似乎無可避免。不過,「影響不大」背後蘊含的意思有很多,首先是如何定義對話中不斷出現的「災害」。課長衡量風的標準以基礎設施為準,如上述對話中吹歪-吹落的對比,凸顯東北季風-颱風造成的災害差異。這和我們試圖解釋東北季風時常用的「出行經驗」例子有所區別。顯示基礎設施的損壞是災害框架中重要的判斷線索。

視角的第二個差異體現在「風僅在沿岸地區有影響」。就外地的我們看來,整個四湖鄉都「靠海」,卻在實際來到鄉公所附近時發現體感上的風迅速減弱。事後回顧課長提到的風災,也多著重在風夾帶的沙塵鹽分,而不是我們在田野地不斷被衝擊的——風本身的強勁。過後幾天,再次訪問村長時也確認了「市區沒有這種風。因為這裡海就在前面,所以風會特別大。」(田野筆記,蔡心娜,2025/01/15)。風在吹進陸地之後,會隨著距離和建物影響而逐漸減弱,正因為「風頭」是風吹起來的地方,萡子寮的風,既是沿岸地區特有的強勁;反過來看,也因為只有沿岸地區,成為了在整個大行政範圍內相對「不大的災害」。

另一個分歧的點,是對我們來說無所不在的風,卻被課長認為是「頂多三十天的短暫因素」,村長也自然地說起今年東北季風特別多,一周大概「五天」有風。

他們以「天」為單位計算。依婕當時以為這是建設課獨有的災害判斷框架,和我們熟知的降雨量、天氣預報的單位相似,也方便做數量的計算統計。起初我們只擔心「天」的單位揭露了我們短期田野的短板,事後卻意外想起,在普天宮幫忙的阿雪阿姨,曾經在我們問起風的時間時解釋過:這邊的風都是一陣一陣的。「關於風和騎機車的事情,阿雪有強調這邊的風很「不一定」,甚至不能用季節去預測。比如今天就沒什麼風,但有時會有陣風。」(田野筆記,阿雪,2025/01/08)

風在一天中並不是均質的吹動。有時是突然襲來的一陣強風;有時是騎上單車才發現的風。那段時間我們打開手機,天氣預報清一色都被風的圖案佔領(在台北時,還是雲或雨的圖案),有趣的是,即使我們知道了隔天有風、或是接收到強風警報,我們仍無從預測風實際吹起來的樣子。不像其他氣象資訊,比如雨,雨量是累積計算、且雨是可見的——風只能被間接看見,透過我們的身體被感知,且不斷流動,就導致我們雖可知道風速或風級,卻無法藉此映射出我們隔天實際體會到的風。

(資料來源:組員依婕於2025/1/15手機截圖。)

風這種不斷變化的特性,或許正是造就我們和課長在視角上差異的關鍵。風是一種相當仰賴「在場」的氣象資訊,我們在詢問當地人、或是我們自己要解釋「風有多大」時,往往不會用上氣象單位,而是一件件具體的經驗:騎車騎到搖搖晃晃、雨像針一樣打在身上。這些相當貼近個人的影響,與建設課管理的框架有所不合適。

這讓我們聯想到Choi(2022)形容風有一種糾纏物質性(entangling materiality),其擁有和他者連結、對他者產生作用的能力,同時也是一種必須作用在他者身上的特性。這使風成為一種不同於其他氣象的行動者——必須透過他者備感知的存在。

和水一樣有流動性,但我們卻無法摸到風──只能透過其他管道去感覺風(張怡婷、簡旭伸 2021)。在田野裡,我們確實只能透過間接方式和風連結:從我們的身體、和他人的言談、設施上的痕跡,甚至是手機氣象的數字。這些感知或近或遠,卻沒有一個能像直接採集雨水那樣捕捉到風。這也是因為人生活在風中,這讓我們無法外於風不只是物質,更是一種介質(medium),人生活在其中。

有趣的是,當我們詢問課長關於「風對於用路人實際的影響」時,雖然他才剛說完東北季風影響並不大,卻能立刻舉出他同事的例子。側面顯示了東北季風並非不易察覺,而是感知的途徑不同。

「一個一百多公斤的同事,他騎一台一二五、在魚塭中間那一條路,他差一點就被吹到裡面去了。一百公斤喔,我那個同事超過一百公斤。(中略)他是把車停下來,不然他就真的掉下去了。」(田野筆記,吳課長,2025/01/13)

訪談結束後,我們搭天祐助教的車子回到萡子寮。腦子還在處裡剛剛得到的資訊,視線不約而同地停留在車窗上、因為接近夕陽而變得明顯的點點汙垢。佩珍開玩笑地詢問助教,怎麼沒有在清潔車子?天祐助教急忙澄清,車子來這邊前是乾淨的。我們恍然大悟,這就是方才課長講的塵汙。比起電線設備,我們在出行之間更能接觸車子,而這似乎又一次的體現課長和我們之間的視角差異。

(三)風的物質性:風如何作用於道路基礎設施

我們生活在風中,風和我們互相接近的方式受到彼此的位置所影響。而行走在萡子寮中,我們第一個察覺到風的地方——便是第一天走路導覽時,和我們並肩的道路基礎設施。

- 在風中搖晃的路燈

來到田野第二天,我們正好遇上每兩週一次的路燈維修檢查。每天晚上村長在巡邏的時候,都會注意村內各處路燈的運作情況是否良好,如果有路燈應該亮起卻故障,村長就會將它記錄下來並觀望一陣子。待他判斷這座路燈的確需要修理,就會在燈桿或附近電線桿上綁起紅色塑膠線段,使維修人員來到村裡時能快速辨認哪盞路燈需要維修(見圖十)。

當天早上,我們騎著機車跟隨巡視。工人站在高度及胸的白色桶狀載臺,操縱機械手臂升至可徒手觸碰燈罩的高度,然後他打開裝有安定器的鐵箱檢查,確認後俐落地將燈罩掀開,若需要替換燈泡,就從載臺內取出工具進行。整套流程非常快速,不到五分鐘就能修理好一座路燈。這個時候司機會和工人分工,司機紀錄地址或門牌號碼、填寫維修表格。流程走完以後就往下一座路燈前進。司機告訴我們,四湖鄉全境共有二十一村,都是由鄉公所負責路燈的修繕。修繕時主要確認的有三點:燈泡、安定器(變電仔)與燈座。大哥緩慢地補充,這裡通常不會有什麼難處理的狀況,該有的工具維修車上都有。

但維修作業往往是在白天進行,很多時候維修的手段不能即時確認效果。萬一是燈座的問題卻只換了燈泡該怎麼辦?工人並沒有很明確地回答這個問題。我們推論,在這種時間週期穩定的修繕工作中,能不能一次準確解決所有問題不是最重要的。畢竟,工人會不斷不斷地前來,如果路燈不亮,仍會有人發現,只要發現,就能夠在下一個週期中等待解決。

這是我們意味著在規律的時間中,不一定能得到有效率的結果,而維修的時程在這種管理機制下被可能地延長,且從維修工人和村長的態度來看,這樣的延長並不緊急。事後回想起來,我們關注效率的方向、對緊急與否的時間感認知就已經和工人們出現分歧。

到維修的後段,依婕和佩珍發現有幾盞路燈沒有燈罩。「有些蓋子蓋上去、風大的時候就被吹走了」大哥回答:「這邊屬於海風,最近又剛好是東北風,方向剛好,都被吹走了。」(田野筆記,維修工人,2025/01/07)

大哥接著補充:

這邊風很大,燈罩一旦鬆掉,就算用電線繞圈固定還是很容易再次鬆脫。如果讓燈罩就這樣鬆鬆的掛著,風一吹,震動很容易就連帶傳到燈泡底座,讓燈泡也跟著容易掉落,不如乾脆不要裝燈罩。

話題中突然出現的「風」把依婕召喚回修路中途,彼時維修大哥正在拆卸燈罩,看到依婕站在燈下,便出聲警告:「盡量不要抬頭。」(田野筆記,維修工人,2025/01/07)。維修大哥等依婕退後才拿起燈罩往柱子上敲了敲,細碎的粉塵漸漸飄下。維修結束後我們上前詢問,大哥說他在把燈罩裡的灰塵、小蟲子敲掉,而依婕剛剛站的那個位置是下風處,所以才叫他離開那邊。

這件事被我們特別記得。不同於第一天直衝而來的強風,那天早上是個晴朗的好天氣,我們三人當下並沒有特別注意到風。與此同時,和我們在同一時空下的大哥卻理所當然地指出風的方位;並指出東北季風對路燈設施的影響。

原以為我們初到此處,會對風比較敏感(例如把第一天蔡茂源大哥認為還好的風認成大風),這個維修的故事卻顛覆了認知:我們才是對風不敏感的那個。

- 反光鏡照見的風

又是一陣風,金屬摩擦發出ㄍㄧ——ㄍㄨㄞ——的聲音,風不只是在路上吹,持續吹拂的東北季風逐漸鑲嵌在道路設施裡。

抵達萡子寮的第一天,依婕和禹翔就注意到道路相關設施,尤其是那些在路旁的電線杆、反光鏡,已經被風給吹「歪」了。我們細看幾座反光鏡,發現上面鏽蝕的痕跡,在小路上,基座以螺絲試圖固定在凹凸不平的地面。路燈、電線、號誌、反光鏡,萡子寮的道路組成有許多拔地而起的設施。反光鏡不斷進入我們的視野中,因為反光鏡是這些之中最仰賴角度的設施,必須被特定角度安置才能發揮功用。果不其然,第二天下午我們更仔細觀察設施,禹翔立刻就發現好幾座「偏」掉的鏡子。

偏掉了怎麼辦?幾天後我們詢問村長發現:這種偏移其實很常發生——「歪掉需要需要建設課來處理;如果只是髒掉,可以就用毛巾擦一下。」(田野筆記,蔡心娜,2025/01/15),四湖鄉建設課課長則表示「有通報就會去處理」(田野筆記,吳課長,2025/01/13),並向我們說明有一種改良過的反光鏡,把遮陽板部分作成簍空,以分散風對反光鏡的影響。

(資料來源:組員禹翔於2025/1/13繪製。)

不過,相對於我們對反光鏡的強烈關注、以及想要去思考如何應對,村長和課長似乎並不算特別在意。就像雖然有改良過的反光鏡樣式,似乎也沒有積極替換的急迫性,我們在萡子寮也只親眼見過一個。這並非是因為建設課怠慢反光鏡設施,而是東北季風跟其他「影響大」的事件相比,風吹歪反光鏡並不是優先處理事項,況且(會用路的)當地人都已經習慣了。

事後,回憶起建設課的訪問。從我們抵達田野開始,風就一直斷斷續續地吹著,似乎也沒有攪亂到造成永久性的傷害。風融入我們的生活中,成為一種「日常持續協調」的一部分,在不斷的修補互動中逐漸成為背景。

不只是空氣的衝擊力,沿岸的萡子寮的風一併吹來了沙塵和鹽分。同樣在反光鏡上,我們發現的鏡面髒汙也是其「失靈」的其中一個要件。沙塵附著在鏡面上造成反射功能損壞;而鹽分會鏽蝕鏡面本身與其他金屬零件。這就是造成我們在第一天看到反光鏡時,下意識感覺「很破舊」的原因之一。

當地人經常使用的機車上,也時常注意到後照鏡佈滿風沙。影響從鄰近派出所的名稱「飛沙」可見一斑,他們也說監視器需要定期噴水、巡邏車一兩個小時上面就會有一層砂。為了避免影響,有些人家會把機車停在室內、或蓋上布以防生鏽。我們在當地的早餐店用餐時,就曾經詢問過阿姨為什麼把機車停在店裡。那時阿姨就有提到這邊的風是會讓車子生鏽的海風。

我們以為大家會因為熟知海風,而都衍伸出像早餐店阿姨這樣積極的防護措施。然而過幾天,我們看到村長的機車就這麼停在外面,沒有蓋上布、也沒有可見的防護措施。我們詢問村長萬一生鏽怎麼辦?村長很直覺地回答:就做防鏽。比起怕機車生鏽而每次都停在室內,其實路上有更多就停在戶外的機車,任憑後照鏡被弄髒、金屬鏽蝕,也許這就是開車前擦一擦、偶爾做防鏽措施就能繼續生活的事情——海風並不是一種要盡量去避免的干擾因素,而是要與之共存的日常。

(四)路他自己沒有(效)了:萡子寮的道路基礎設施功能落差

不只是海風,我們也和行走中的路共生。

田野第四天時,我們在清晨四點起床,打算觀察清晨萡子寮的活動,順道看看普天宮以北這條大路的情況。那時候天還透著靛藍色的光暈,已經不是完全黑暗,但卻覺得那是比黑夜還要更深、更寂靜的色澤。一整排的路燈燈桿全數撤隱了,只有頂端的燈泡點著專屬於四湖鄉的黃光,一路綿延到盡頭。風強勁地吹著我們,看著盡頭盞閃爍的黃燈,光點非常微小,在黑夜裡村落的大致範圍,反而以更明確的形式被標記出來。

萡子寮的紅綠燈在早晨七點時停止閃爍,換回普通的交通燈號功能。大路上的路燈則在七點零五分時熄滅。我(禹翔)沿著道路邊緣向北行走,目的地是建陽國小,那時候多數的學童還沒有抵達。我跨過路肩的雜草和水溝蓋,那時我發覺自己這幾天在萡子寮通行時總會有種難以名狀的焦慮感。焦慮的來源主要是因為,依照都市中身體的慣性,此刻我必定會假設背後不斷有車輛經過,且因為我的位置十分靠近馬路,車輛會距我非常近,我會聽見喇叭、叫罵聲,甚至發生意外。

這種預設,直到我來萡子寮都沒有消除。但是當我頻頻回首,發現沒有半輛車經過。不只是清晨,即使在中午,如此提心吊膽最後多是杞人憂天。於是我慢慢地,嘗試將身體移動到馬路中央,就像和組員討論時他們所提議的那樣,嘗試適應這裡的道路使用習慣。

幾天下來,我仍很難放心走在路中央,只要偏離路肩一點,城市的慣性就又會讓我感到緊張。

那日清晨,站在建陽國小這處「繁忙」的交通要道一段時間後,開始看見許多老年人騎著機車,載著小朋友來上學。即使是在這村中比較嚴格的交通節點,他們還是時常違反地面標線劃設的規則,直接從對向車道橫跨雙黃線,停妥在學校門口。細究路面標線規則,該路段出現的虛線表示可以跨越,接近路口是明令禁止跨越的雙黃線,不過在萡子寮,道路違規的取締相對不嚴密,當時我從旁觀察的確沒有車輛接近,沒有任何發生危害的可能性。因此,標線彷彿就這麼隱形了。

當基礎設施本身承載的行動變得不頻繁或細微,設施本身往往更走向懸置與被遺忘。這些設施本體並沒有受到損害,就功能而言能夠如常運作,且該設施本身並不與任何大型國家計劃聯繫,僅僅是普通、具有一致標準的一般設施,此時當使用量低,更顯得設施的不被注意。

相較之下,號誌燈這種基礎設施對當地人的制約就相對高。以紅綠燈為例,在建陽國小前的燈號密集區,大台車輛都會依號誌行駛,反而是部分摩托車及腳踏車會無視燈號,即使有導護老師站在路口。

對於都市人而言,這一切的發生很難切身理解。從我對於背後「總將闖出車輛」的既定預設,牽制著我的行動,到當地對於標線的不在意,我們都發覺萡子寮人與基礎設施的互動,是在不存在危險的情境中解放開來的。這種意義上,基礎設施時常被隱蔽起來。

亦如Larkin(2013)所言,萡子寮有些基礎設施,則是以不標準的方式被使用的。就如同在前往建陽國小的路上感受到的,生活在都市中對道路規則的認識和預設,與萡子寮相當不同。在這裡,我們觀察到的是人可以任意橫越馬路、行走在道路中央,並且不流露擔憂來車的姿態。

照理來說道路的使用應當界線分明,道路的空間專屬於卡車、汽車、機車,而腳踏車和行人被期待能使用道路邊緣或路肩。若路人跨越車道,進入快車的範圍,會發生很恐怖的後果,輕則被按喇叭嚇阻,重則出意外。而同時我們也被灌輸一套使用道路交通工具的正確方式,例如騎機車時雙腳放在踏板上,過彎時打方向燈,要帶安全帽,並保持在速限區間中,不應在路中央隨意停車。可是,萡子寮當地人展現出的卻是閒散隨意地移動模式,讓道路空間不再是一個被限制的區隔空間,而變成生活能夠滲入、家庭私密空間能夠延伸的地方。

冰茶園早餐店外,來買早餐的當到居民聚集在前庭大廣場,正對著普天宮,清早時候還沒什麼車,僅有魚販將漁獲卸下卡車,以及一台販賣衣服的車輛停放著。我們看見一名婦人將塑膠袋掛在機車上,接著跨坐上去,雙腳蹬地讓車滑行並一邊和別人聊天,不理睬道路的使用規則。

同樣地我們也在路上行走的時候,遇到當地人駕車駕車停在路中央關心我們的去處。以及在吃飯時目睹沙灘卡車緩慢地行進在路上,並在任何地方隨意停止,和人聊起天來。

如此種種隨性而自由的行動方式,自標線到任意停車,似乎「道路」本身就這樣消融在生活之中了,當人的移動可以藉由自己的感官、日常節奏來駕馭,普遍規則與基礎設施的運作預設就面臨變動和瓦解,基礎設施時常被忽略,進而隱形起來。

有趣的是,這些基礎設施則可能在別處,以別種方式重新進入我們的視野。

那是同一天早上,前往建陽國小以前,我們在通往三色屋的大馬路邊遇見全村最早起的吳媽媽正讓烏魚子吹自然風。那些烏魚子從作昨夜八點就拿出來退冰,太陽還沒升起就端出來吹風,依照每天的風勢,約莫早上七、八點收進去,如此連續一星期左右就能曬好。他一邊說手裡一邊綁著還未壓扁、還未曬的烏魚子在處理,他把白色繩索綁在烏魚子的「頭」,然後丟在一個大不鏽鋼盆裡。

吳媽媽關心起我們這群人究竟住哪裡?回答西天寺以後,他發出恍然大悟的應諾聲,並且伸手指向西邊,說那邊也有一棟用貨櫃疊起來的民宿。我們追問那大概在哪裡,這時吳媽媽說:

「彼爿(hit pîng,那邊)過去一兩百公尺。」(田野筆記,吳媽媽,2025/01/09)2

因為想知道當地人該如何指路,我們請吳媽媽再為我們說明一次位置。這時吳媽媽便改口:

「電火柱(tiān-hué-thiāu,電燈桿)一縫一縫(phān,縫隙)的有無?大概四、五縫。一縫五十公尺。」(田野筆記,吳媽媽,2025/01/09)

當時昏黃的路燈星星點點沿路連接過去,在漆黑的樹影、田園、房屋之間特別明顯,即使在最遠處,我們也能看見路燈光源的方位。於是在清晨的萡子寮,用路燈作為量尺來標明距離是最直覺也最有效的方式,因為光線是共同的視覺現象,外地人也能明瞭。我們一方面訝異於這種指路方式的準確,亦有感於那條路上的路燈,能夠服務的用路人相比之下並不多,可是透過視覺效果,卻能勾勒出人在鄉村之間的具體空間感。

但在白天就不是這麼一回事。那條路就和萡子寮聯外道路一樣,種植著一棵棵孤獨挺拔的中東海棗,電線桿錯落在中東海棗之間,橫向的電線擋在樹頭上。白天充足的陽光使得辨認周圍的景象越加困難,路的盡頭只見樹木和電線桿間隔重疊在一起,尤其路燈、電線桿的顏色會融入白天的背景,舉目望去,除了樹還真不知該用什麼來指明位置。路燈作為在夜晚發揮功能的基礎設施,因為其本身產生的氛圍與視覺特性,使它在用路的預設功能之外以距離標記的形式被看見。

正常運作的基礎設施本身不容易進入大眾的視野,那是因爲它提供的物質功能協助國家、地方穩定運輸、能源、生活用途。但在萡子寮,這裡的道路並沒有大型國家治理計劃的干預,這裡的燈號都還能閃爍,標線也還清晰,如此一來我們所觀察到的用路行為差異,並非是因故障而生。正好相反,是因為這些政府列為正確而普遍的規範,在當地沒有準確對應需求。無論是在安全性、車流密集度,生活節奏方面,當國家標準的設施進入一個無需以該標準生活的地方時,就面臨了漠視。

同時,這些由「規範」與「硬體」共構的設施,反而成為流動開放的空間,人與人的交際可以在道路中央發生,人對於村落空間的指認,也能善用忽隱忽現的夜晚路燈指名,基礎設施的氛圍特性,在原先預期之外加入了當地人的社會生活和行動之中。如上,萡子寮的基礎設施作為當地人鄉里生活場域的重要元素,這樣的現象尤為顯著。

接近九點左右,我們結束早晨的觀察,收隊走回民宿。沿著雲131向南行時,感受到風的強勁,風從背後吹來讓我們腳步不穩地被推著向前。

仔細一想,這風已持續了好幾天,當我們縱走觀察基礎設施時,一陣又一陣的風都會從背景竄出,直達我們身邊。雖然在進入田野前就已經得知這個季節的萡子寮盛行東北季風,可是我們從未如此切身地沉浸在這樣的情境裡,體感是那樣地具體強烈。

風就這樣吹了起來。

(五)在風中生活:居民如何應對風

「會搖ㄟ!騎的時候還會搖ㄟ!」(田野筆記,阿雪,2025/01/06)

風不只會透過設施被人感知,事實上更多時候,我們直接感受到風、去談論風對人的衝擊。這也是我們在建設課訪談時覺察到的:風時常透過個人經驗中被感知。

回想第一天剛到萡子寮時,茂源大哥有帶我們走到雲131上,彼時正吹起了風,不習慣強風的我們被吹得又冷又凍。茂源大哥看我們一直吹風,便在拐進巷子時告訴我們「那邊朝南比較不會有風」(田野筆記,蔡茂源,2025/01/06)。當時我們除了對大哥的方位概念感到驚訝,也發現雖然這裡是「風頭」,風的強度卻並不是均質地在每個角落吹動。風不像雨量可以用氣象資料一言以蔽之,我們發現風更容易受到觀測者自身狀態的影響。比如:空間方位,又比如:移動方式。

1. 哪裡有風吹

阿雪曾經和我們提過「沒有屋子的路會感覺(風)比較大」(田野筆記,阿雪,2025/01/08)。在我們活動的主要範圍裡,常被提到的兩條「大路」分別是雲131、以及通往下崙的那一條。它們分別都有相當的路寬:除了雙向單線道之外兩側還多出非車道的路肩;且它們的的兩側都鮮少有家屋。

除了路寬外,方向也是相當重要的判斷點。比如進入田野的首日,負責導覽當地的蔡茂源大哥特別在拐進巷子時告訴我們「那邊朝南,比較不會有風」(田野筆記,2025/01/06)。

這點依婕也有感受到:在氣象顯示強風特報的前一天,我用借來的機車去一趟海邊,尋找萡子寮的氣象觀測站。途中因為路不熟迷路調頭數次,原先的路段都騎得很順利,某次迴轉後突然面向強烈的逆風,騎車時啪啦啪啦地佔據所有的聽覺,一停車卻又消失無蹤。隔天遇到同學,才發現這不是自己獨有的經驗。

早上在大廳遇到一大早去漁港的建志,ㄊ說今天風吹到ㄊ頭暈,騎單車根本騎不動——大概是往前一格倒退兩格的情況,只好想辦法繞路前進。(田野筆記,楊依婕,2025/01/15)

萡子寮的風有明顯的季節性,田野期間恰逢冬天的東北季風最盛期。雖然風向不會真的完全不變,但待了幾天的我們也會漸漸記住哪條路、往哪方向走會逆風。我們冒出了新的疑問:既然風大到可能會讓居民「用不了路」,那,怎麼辦?

「其實影響不算大」民宿夫婦回應,自己不是做農做漁的,風對他們不太有影響,就是風大風小的區別:「來回一趟順風一趟逆風,所以也沒差」(田野筆記,民宿夫婦,2025/01/14)。似乎是在說,要去的地方還是得去,若不是遇上像建志那種必須繞路的情況,頂多在逆風方向時稍微撐過去就好。也因為萡子寮「要去哪裡不會只有一條路」,用路人可以去選擇使用的路段。民宿夫婦提到路上的臭味、是否會積水等等都會影響他們常走的路。真的要出門、卻又碰上迎面而來的強風時,就會像建志一樣,要想辦法繞路前進。

2. 行於風中

田野初期,我們就被老師頻頻提醒要留意村內的交通方式,大概可以粗略地分為四種:汽車、機車、單車以及步行。我們詢問村裡的人天氣與選擇的出行方式之間的關聯性,答案似乎很明顯:若有要出村外才會用汽車,村內多以後三者為主。然而,距離不只是唯一一個選擇的因素,在訪問村長時,他提到如果開車巡邏會被笑「才這樣就怕冷喔」(田野筆記,蔡心娜,2025/01/15);或是游阿姨說明自己運動情況時表示:「風大時不騎腳踏車,因為太難騎了,搖搖晃晃」(田野筆記,游阿姨,2025/01/14)。

肇因設備因素,三位組員幾乎都以步行、單車為主,但也有搭乘同學的機車、助教的汽車等經驗。佩珍在搭乘阿雪的機車時,相較於前幾天我們都用步行單車,他很明顯地感受到「特別冷,比起騎腳踏車,風很大」雖然「今天沒什麼風」。這看似是一個前後矛盾的語句,卻揭示了觀測者本身狀態之於風感知的重要性。「今天沒什麼風」指的是我們白天一起步行時並沒有感受到風特別強勁;然而在坐上機車、帶著速度迎向風之後,衝擊力的感受會出現相當差距。

這並不是我們第一次聽聞風如何直接衝擊用路人。如同建設課課長雖然並不認為風對路本身有太大影響,卻也和我們分享他聽聞同事的經驗:同事騎在魚塭中間的路,差一點就被吹到路的外面了,最後是被迫停下才能免於跌倒。這個例子恰好呼應了風-用路人狀態的互相影響:同事必須要停下才能減緩風的力量。

行走在風中的居民們也會在車子與自己身上裝備「防風用品」。從衣著開始,在這邊比起安全帽,更常看到兩側有耳罩並固定在巴處的鴨舌帽、防曬斗笠布帽、在帽子上加裝下巴繩;若不戴帽子,大概就是用頭巾包起來,走在路上有時候「很遠都分不出他是誰」(田野筆記,林煌智,2025/01/14),彷彿已經發展出一套迎面強風的身體。除了身體,出行設備也會被改裝。機車作為速度偏快、又是常用的交通工具,裝在車子前方的「防風擋板」是一塊裝在機車把手處的塑膠板,其的高度大約可以擋住駕駛人的頭部。文進老闆說這個「夏天擋蚊子,冬天擋風。在南部就很好用」。一開始也會想說為什麼要裝,但後來因為風大到眼睛有可能睜不開,才發現這個的方便之處。

我們不斷感受到身為外來者和當地的視角差異:總覺得自己在問一些奇怪的問題——似乎我們是第一個問路問風的人,又或是這些早已嵌入他們的日常,而我們才剛剛要開始適應。就像我們會想:天啊,海風會讓機車生鏽,那怎麼辦?但他們似乎已經慣於做防鏽、停家裡,或是因為「避免不了」就習慣性地清潔後照鏡。這樣子,生活似乎在一種逐漸無形的協調中持續下去。

正因為要長期和風共存,而風又是一種頑固且不能被輕易應對/處理的現象,比起我們想像中的積極反抗,更常看見居民們和風一來一往互相協調,培養出對風的感知敏銳與調節自身的應對。風的強勢更體現在民宿老闆娘面對依婕「風對你們來說是什麼存在?」的回答之中——「風是我們這邊的特色。但東北季風真的有影響到地方發展。因為大家都不喜歡風太大,風一大起來連出去都不想出去。」(田野筆記,民宿夫婦,2025/01/14)。比起無法抵抗或積極抵抗風,我們在之中發現一種感覺風、與風協調、與風共存的生活節奏。

(六)罔行:與游阿姨的午後行走

然而,對於踐行者(wayfarer)而言,世界並不是一張等待被橫越的平面。在他的移動之中,他穿行(threads)於這個世界,而不是從一點到另一點地直通這個世界。當然,踐行者是個陸地上的存在者,不可避免地要履過大地。(Ingold 2011:151,佩珍自行翻譯)

一月七日的下午,我(佩珍)坐在春天民宿門口發呆,狗狗阿黃3蹭過來躺在我的腳邊。文進老闆站在門口與朋友閒聊,我無所事事地在聽著,看見一輛輛汽車和機車陸續停在路邊,有些人乾脆下車、加入聊天;也有些人只是經過,斟酌過後點個頭、丟下一句話就走。有位騎士笑著對文進老闆說自己是特別下來看老朋友的,也有一位婦人快步經過,邊甩著手、邊回應老闆的招呼,說自己是在「罔行(bóng kiânn)」。

(資料來源:組員佩珍於2025/1/7拍攝。)

我對「罔行」這個詞彙印象深刻,它以格外輕盈隨意的語調在描述自己如何「出門走走、運動一下」;於是在田野筆記上記下這個詞彙,當晚搜尋了確切定義——「罔(bóng)」有姑且、將就之意(教育部臺灣台語常用詞辭典 2025),「行(kiânn)」是走路,拼在一起,合起來彷彿是「有空就出來走一走」的意思。但現場那句話裡,它又不那麼單純:那種行走不是為了抵達特定目的地,也不是要達成什麼鍛鍊身體的明確指標性目的,而是一種「出來活動一下」、讓身體不閒著的日常節奏。不是漢語白話說的「運動」,也不是觀光客口中的「散步」,它比較像是在地生活的一種韻律。罔行的罔,是暫時、是容許、也是維持——在能走的情況下,持續地走著。

梁宸維與王安珩(2025: 221-225)也同樣在萡子寮觀察到長輩們行走運動的習慣與節奏,並將現象以長輩們常掛口中的「動了才會健康」交織地進行延伸討論,梳理出當地的健康觀念與「動」之間的密不可分。無論是行走;串蚵殼、剝蝦殼、早起搬貨、甩手、講話、乃至賭博,都是讓身體保持活動的方式。這些行動是一套在地自我養生、照護的方式,呈現出當地獨特的身體節奏;而「罔行」一詞,也正把如此身體節奏輕輕地包覆進語言中。

那天之後,我開始特別留意路上走動的身影。凌晨五點多的大縱走,天還沒全亮,就已經有老人家提著袋子、慢慢地從某個巷口出來;到了午後或傍晚,又是人出現沿著通往海邊的路走個來回。這些走動不像「運動」那麼明確有儀式性,也不總是規律可循,而更像是生活本身的延續。在走動的過程中,他們維持著身體的節奏,也和地方維持著某種連結。

我逐漸發現:在萡子寮,走路不是移動的手段,而是生活本身的一部分。它與風、地勢、路況、社交、身體狀態一起構成一種「在地活著」的方式。我開始好奇:這些走動中,藏著怎樣的風的知識?哪些判斷來自迎面的風感、皮膚的冷熱、太陽斜射的角度?又有哪些,是我站著看、坐著寫田野筆記時難以發現的?

於是在一週後的午後,我通過阿雪與當地的居民游清琇阿姨搭上線,跟著她走了一趟她每日慣常行走的路線。

一月十四日是我們進到田野的第九日。那天午後馬路空曠、天氣晴朗,藍天上的雲被風吹成細長的條紋,太陽照下來,影子斜斜地躺在地面。從春天民宿前往普天宮的路段開闊無遮,電線在頭頂交錯,屋簷低矮,風穿過這裡的速度似乎特別快。

三位組員在那天下午分開行動,依婕騎車前往海邊探查氣象站,禹翔離開萡子寮去訪談,而我(佩珍)跟游清琇阿姨則約在普天宮門口碰面。先前僅有短暫地聊過幾句,我本以為阿姨只是比較習慣使用台語,真正交談起來才發現她其實並不說華語。組內台語講得最流利的禹翔不在,我緊張地整理情緒,手忙腳亂地按開手機的錄音鍵,掏出寫字板準備一邊走一邊速記。與我的慌亂相對,游阿姨則非常自然地邁開步伐,從普天宮門口走向對面那條繪有喔熊藝術村導覽入口標示的巷子走去。

這是游阿姨平常會走的兩條路線之一:從普天宮出發,沿著藝術村導覽的方向繞一圈返回普天宮;另一條則是直直地往下崙方向走,過橋之後折返回來。游阿姨說這些是她自己的路線,也有人選擇朝海邊、或者廣溝方向走。如同首日導覽時,茂源大哥講到「萡子寮沒有路名」(田野筆記,蔡茂源,2025/01/06)——這裡沒有標示清楚的路名,村裡人說路往往說不出方向與特定命名,而是用一種「自己知道怎麼走」的方式在記憶裡勾勒空間。

我花了好幾個來回提問才大致拼湊出這些路線的模樣。這樣的模糊或許正是地方對空間熟悉的一種形式:不透過地圖上的線與點來辨識,而在日復一日的腳步中,路徑與方向早已沉入身體。從這層意義上說,這樣的路線並不是被「記」下來的,而是「做」出來的——走出來、走熟了,就成了自己的路線。正因為太熟了反倒難以用言語交代清楚。

剛走了一小段,游阿姨便在空檔向我主動開口,問道:「你無掛口罩,袂(bē,不會)冷喔?」(田野筆記,游阿姨,2025/01/14)那時我還在慌忙地在寫字板上用力寫下上一個問題的答覆,整個人縮在大衣中,抬眼,對上游阿姨的眼神,騰出手來摸摸臉頰,才發現這幾天也真的被東北風刮得有些乾癢疼痛。游阿姨那天穿著一件條紋的長袖上衣、黑色長褲、灰色的布鞋,並戴著亮綠色的口罩與一頂漁夫帽,帽子的下巴繩鬆鬆地抵著。

那時我還不熟悉與阿姨的互動節奏,猜測阿姨那句話可能只是想打開話題、暖場聊天;但回頭看,這其實是一個身體感知所生成的即時判斷。風吹過來,她的臉感受到溫度變化、也許夾帶些鹹鹹的乾燥體感;第一個反應是看我穿了什麼、戴沒戴口罩。風在此不是抽象背景,而是她判斷要不要出門、怎麼穿衣走路的重要依據。而我當時還沉浸在速記筆記的焦慮節奏中,沒意識到自己已經開始用身體參與這場風中的對話。

游阿姨在這樣的大風日中會形容今天很「寒人」(kuânn-lâng)。速記下這樣用詞的同時我也深感自己非常喜歡這樣的形容——一般而言我們會說「風很大」、「天氣很冷」,很直白地從自身身體出發、去描述冷意,游阿姨卻把「迎著風的自己」放進語言裡,描述:寒意包圍我們,滲進我們裡面。

我們沿著藝術村的導覽路線持續向南行走,路旁是連綿低矮的平房與幾間倉庫樣的鐵皮屋,偶爾有其他居民迎面走來,阿姨總會點點頭、舉手揮一揮,笑著說幾句「行喔」、「閣出來喔」。在這些打招呼的交會中,她的腳步沒有特別停下也沒有加快,呈現出平穩熟稔的節奏。

行至半路,我們遇見了一對年邁的夫妻。丈夫自我介紹叫做蔡金造,在閒聊幾句之後,他邀請我與游阿姨進屋坐坐。我們推開兩道鐵門,換上室內拖鞋走進屋內,他們一邊與我們閒話,一邊卸下外出時防風的裝備——針織毛帽,兩到三件厚厚的外套。游阿姨也取下自己的帽子與口罩。門闔上之後,風的聲音立刻小了,整個室內瞬間靜了下來。我聽見游阿姨感嘆了一句:「恁遮足燒欸(Lín tsia tsiok sio–eh)。」(田野筆記,游阿姨,2025/01/14)

那棟房子裡確實有一種難以言喻的穩定與安定感。前庭與家門之間有兩道厚重的鐵門,把巷口吹進來的大風徹底隔絕在外。也許是方位的關係,也許是房屋本身的格局,屋內體感異常地溫暖。如同當日田野筆記中的記錄:「空氣確實更凝滯溫暖(但不悶),感覺沒有寒氣滲進來」(田野筆記,吳佩珍,2025/01/14)——這形似游阿姨口中「燒」的意思:沒有風,溫度適宜,是一種舒適得難以翻譯的感覺經驗。

進入蔡金造大哥家之後,原本一對一的訪談節奏自然地變成了三人之間的台語對話。當我問起三人運動時是否有哪幾段路特別容易感受到風,他們幾乎不假思索地回答:若面北行,風就會較大。因此,蔡家夫婦在風大的日子都盡量往南走。

我對「北」這樣的方位形容露出困惑的表情,儘管在田野數日、早已知道當地人習慣用東西南北來指稱方位,我也大致可以用雲131鄉道作為基準來辨別方位,但在一番曲折的小巷拐彎行走、又坐進這樣一個四面牆都長得差不多的家屋裡,我的方向感早已模糊。見我困惑,他們於是熱心地開始在空間中辨認,指向一面面牆壁,用手指比劃,示範給我看東西南北分別在哪——這種指認根據方位與風來辨向,是從生活中累積起來的地方知覺。

沿著前述問題,我進一步確認:所以風很大的時候就都會改道、往南邊去運動囉?蔡家夫婦則回覆說要看情形,要是真的不適合走路,那就不會出門了。柏油路損壞或是電線掉落亦然,面對我的提問,他們一起想了許久,表示幾乎不會遇到這樣無法通行的嚴重損壞狀況,但即使遇到,也不過就是改道或是不出門。

需要改變行動的時刻很難稱得上是什麼重大事件,也很少在記憶裡留下痕跡——正因如此他們論及自身經驗的語氣都非常平淡順口,但這不是在否認風的效力,也不代表這裡的路總是穩妥無虞。「改不改道」、「出不出門」這些決定並非來自一套穩定不變而精細的知識,而是那天風怎麼吹、腳力怎麼樣、心情如何或身體當下怎麼感覺——風大就不走,或者轉走另一條路。這種難以被召喚的即時應對,恰恰是地方生活熟悉的節奏,也是「罔行」的一種側面:不目標導向地走,而是身體自己知道怎麼走,什麼時候走,往哪裡走。

從蔡家出來時,雲層堆積天色泛灰,午後的暖意褪去,風也跟著變得比較銳利。我們順著原路慢慢走回普天宮,途中游阿姨指著一棟建築物介紹「這阮兜啦(Tse gún tau–lah,這我們家啦)」。那是一棟兩層樓高的透天厝,門口是一層薄薄的紗窗鐵門。

走回普天宮前的空地時,我們遇見了出來張望的阿雪。她笑著打招呼,也問了我們幾句走得怎麼樣,三人站在普天宮門口聊了一下天。我跟游阿姨都有些猶豫,抓不住結束的時機,直到阿雪離開去處理普天宮的宮務時,游阿姨才轉頭邀請我去家裡坐一下。

我們又沿著運動的路線折返,走到游阿姨家。

游阿姨家的地板是涼意更強的磨石子材質,光線也昏暗一些;沒有蔡家那種「燒」的封閉感,空氣也沒那麼厚實。一進門就看見阿姨停放在室內的腳踏車,她也簡單地回覆停在室內就比較不會生鉎(senn-sian,生鏽);門外的機車是剛好今天早上有騎出去、還沒停進來,否則平時也會牽到室內放。

阿姨邀請我坐在客廳,我們打開電視一面看、一面聊天,她分享許多自己家裡的事情。電視頻道一台台地切換著,一下是台語歌唱節目,一下又切到公視台語台新聞——游阿姨橫躺在沙發上,頭枕著抱枕,向我說明:她每天都會看這個,來知道明天會不會起風、下雨。問起村裡其他人明天的天氣,茂源大哥或路上遇到的長輩們也都自然地跟我們說,就靠氣象預報了。

對於回到春天民宿集合時間,游阿姨顯得比我還要緊張,見時間快到了就領著我走出家門,想要陪我走一小段路回春天民宿;我笑笑地說那個時間沒關係,我傳訊息說一聲就可以了。

我們最後停在一處拐個彎就可以抵達春天民宿的岔路口,一旁有塊水泥空地,上頭鋪著一塊塑膠布,邊緣用磚頭壓住,布上攤著一層厚厚的番薯籤。那是游阿姨放在那邊曬的,雖然是別人家的地方,但彼此互相認識,這樣曬沒問題。

她湊上去捏了一把番薯籤,說還有點濕濕的,要再曬一會兒;我們兩人又退回路邊聊天。風從北邊的馬路方向吹來,穿越岔路直直地推向我們。阿姨忽然中斷話題,指著牆邊說:「你來徛(khiā,站)這啦。」我抬頭,她往側邊挪了一兩步,身體倚靠在屋角的遮蔽牆邊,回頭看我:「這風較細(sè,小)啦。」

我走過去,站在她旁邊。果然剛才還直直打在臉上的風驟然微弱下來,只剩比較靠外側的那側身體有風滑過。

(資料來源:組員佩珍於2025/1/14拍攝。)

「按呢(án-ne,這樣)風是毋是有較細?」躲到牆邊後,游阿姨用一種得意又確信的語氣向我確認。我笑著點點頭說:有,阿姨真正足厲害呢。

那一刻我沒有急著追問、也不惦記著要記下任何筆記,我只是站在那面牆邊,和游阿姨一起感受風是怎麼被擋下來,讓身體短暫地對齊她日常中的一種空間判斷。

我們走動(walking),我們踐行(wayfaring)。

不為了抵達什麼特定地點,而是罔行,在行走中敞開地迎向不期而遇的當地人與風景;並非目的導向地用訪談一問一答獲取材料,而是透過一步步的前進,把自己拋進一段關係之中……游阿姨帶著我繞行小鎮,比我更在意我的回程時間、又時時刻刻怕我吹風著涼,我們之間隨之生成一段被行走織就的關係。正如 Ingold(2011)所言,踐行者並非一個被從這裡搬到那裡的對象,而是其移動本身——其行動就是紮根在世界中的存在。

Ingold 明確地區分運輸構成的網絡(network)與踐行織成的線網(meshwork)——前者是以「點與點連接」方式運作的複合體;後者則以線為本,是一張由交錯或打結的繩索所編成的開放性織物(2011: 151-154)。在我們的走動中,不斷與人相遇、與場景交織而成的即是後者——我們進入田野地,拜訪不同的報導人,踏足當地人日常徘徊的場所,生成關係以及身體記憶。在這樣的移動與牽連中,我們進入了一張地方的線網,在一場場線狀的行走中沿向整合(alongly integrated)出關於當地的筆記與知識。

我再次想起田野頭幾日記下的那個詞:罔行。不像我們進入田野前仰賴著衛星地圖,錨定地圖系統中各個被命名的據點(普天宮、春天民宿……)並在點與點之間移動,罔行標誌一種「能走就走」的生活方式、一種仍在發生的生命活動。走著、罔行著,也就是讓身體與世界持續保持關係,在線網裡輕輕織出彼此的故事。

每一條線是一種生命的方式(way of life),每一個結是一處地方(place)(Ingold 2011: 151)。現在回顧這一段文化田野經歷,會發現我們遇見的是各種不同的生命的方式——這些方式彼此交錯、彼此牽連,於是逐漸打結密織,交纏成一座地方。我們想那地方就是這座吹著大風的小鎮。

(資料來源:組員佩珍於2025/1/14拍攝。)

明天有明天的風吹:在吹著大風的道路上——綜合討論與結論

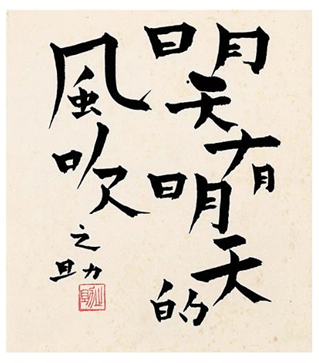

「今天的日子或許不盡如意,但明天將有好運帶來給您。」——林之助(巡藝 2025)

在田野中進行訪談的時候,我們很喜歡提問:「大家都說這裡叫做『風頭水尾』,風頭水尾是什麼意思?」我們想要知道當地人對於「風頭水尾」一稱的詮釋、得到肯定又多樣的形容,並立刻把實用的語言資料記進田野筆記裡面。可是我們常常收穫的卻是浮現困惑與遲疑的臉容——許多當地人會推託回覆,揮揮手、搖搖頭,說自己也不太會講。

身在田野的第十日下午,我們組前往檳榔攤補訪心娜村長。檳榔攤坐落在雲131與131-2鄉道相交的岔路口。訪談中途有許多村長的親朋好友也來到檳榔攤聊天,小小的空間裡滿溢嘈雜的談話聲與笑聲。那時我們又趁人多時提問:什麼是風頭水尾?大家面面相覷,互相指著對方讓對方回答,嘴上碎念「你比較會講,你講啦」,推推搡搡著還想把這個任務交給常常出海捕魚、熟悉海風的黃船長。

此時村長的阿姨風塵僕僕地抵達,把摩托車停靠在檳榔攤旁。眾人見她來訪,用一種快要笑出來的語氣說:這些學生問什麼叫做「風頭水尾」啦。

阿姨大笑。

「這是風頭!」她轉頭,誇張地動用整個身體,伸出手指著背後的雲131鄉道。

「這是水尾!」轉過身,她又指著雲131-2鄉道。

那天的田野筆記記下了這個場景,最後加了一句註記:「非常瞬間,當地的風與水融貫地與在地的道路、方向連成一片。」(田野筆記,吳佩珍,2025/01/15)從檳榔攤看過去,阿姨所指的雲131鄉道無盡地向北方蔓延,那就是風的來向,即所謂風頭;而另一條雲131-2鄉道則是通往海邊的道路,只須步行個十分鐘就能抵達海邊。

這樣的場景提醒我們:地方的「知識」不總是以語言明確呈現,也不必然來自懂得回答的人口中;它可能是在嘈雜的空間中,在一場指向、一句笑語或一個身體轉身的過程裡顯現出來。我們發現如果只是等待一個解釋「風頭水尾」的完整答案、等待語言的自我說明,許多時候我們將錯過知識實際被生成與傳遞的節點。

也正是因此,我們在研究設計上選擇採用 Ingold 提出的「踐行」取徑。與其說它是一套固定的方法,不如說它是一種態度,一種允許我們將焦點從「定義是什麼」轉移到「如何一起走、一起看、一起認出」的姿態。當我們將田野理解為一場與地方居民共走的實踐,我們才逐步得以看見:萡子寮不是一組清楚列出的知識,而是一張線網。在這張網裡,我們拜訪報導人、進入他們的家中、沿路行走與對話的過程,不是從一點到另一點的知識運輸,而是將我們的路徑與他們的日常互相纏繞、牽結的踐行。

我們從這些線的交織中,一點一滴辨認出地方知識的織法:不總是直接回答,不總是可譯為詞彙,但總是在彼此的相遇裡被做出、被指向、被分享。我們所遇見的是作為一張網結的萡子寮地方本身。

過去不少與我們主題相關的研究——比如前述文章提及的Harvey和Knox(2012)與Reeves(2017)之基礎設施研究,或黃弈豪(2015)與彭新雅等(2019)針對雲林沿海地區風與其後影響的探討——多從較宏觀、由上至下的視角出發,揭示了結構性的不平等、國家治理的盲點,或以數據呈現海風對當地地貌的影響。

踐行的方法論則幫助我們停留在這些節奏中,容許我們從地方的身體語言、走動方式與交談斷裂中,看見地方知識如何在行動中被指認與重組。

這樣的方法論讓我們在萡子寮當地看見什麼?

在田野前期,我們將焦點放在這些基礎設施「存在」與「實際功能」之間的落差——路燈的鏽蝕、反光鏡的歪斜與飛砂……我們以為自己會看見一個設施不堪風力而「失靈」的地方。但當我們實際踏上那些道路,以踐行的姿態穿行在鄉道小巷、與當地人相遇並對話,我們得以捕捉當地更動態的圖像,逐漸發現:所謂的「失靈」在當地並不總是構成強烈而可感的不便,人們反而在日常生活裡展現出一種對環境細膩的感知與應對方式。這樣的經驗促使我們發展出核心假設:即便設施形式上存在,其功能與使用方式仍需透過地方的生活節奏、自然條件與身體實踐重新定義。萡子寮不是一處因環境自然條件而「設施失靈」的地方,而是一個人與風共存、重構設施意義的場域。

基礎設施理論告訴我們:對人們來說,基礎設施總是在損壞失靈時才從背景跳出(Elyachar 2010: 455)。但在萡子寮,我們看到的是另一種情形:那些我們以為失靈的設施,實際上仍在一種地方的實踐節奏中發揮作用——熟知海風與飛砂的鹽分會腐蝕金屬,因此把機車停放在屋內;行走於冬季吹著大風的道路上時,知道該鑽進哪條朝南的小巷、站在怎樣的地方——這些行動是對設施意義的實作性重構。於是,回到Rest和Rippa(2019)的討論裡,我們在萡子寮看見的實際現象,其實更符合其推想。設施不是因為失靈了而突然被注意,然後急切地被修復回歸正軌、再度隱形,彷彿一個封閉的週期。基礎設施是無論失靈與否,都屬於地方實踐節奏的一部分。「因為置身於生活之中,道路才會擁有自己的生命。」(Rest & Rippa 2019:386)。而所謂的生活,在萡子寮指的就是和人與大風共同活出的情境。

也因為這樣的方法論,我們才能從大氣科學和以能源為中心的思考中挪開目光,去專注思考:在日常的風是什麼?

這似乎正是Ingold說的人與天氣交混(commingling)的天氣世界──人是「浸潤」在天氣世界中的。我們使用一種身體的、具有方向性的知識:常民量體流動思維(fluid volume thinking)。我們並非站在旁觀的角度思考大氣(thinking about the atmosphere),而是「與大氣一同思考(thinking with the atmosphere)」(張怡婷、簡旭伸 2021:179)。這不只代表是文字上的邏輯變化,也是我們作為研究者、重新去思考自己與大氣之間的關係,進而對我們的經驗做出其他詮釋的空間。

風透過關係被感知的特性,讓研究者必須去尋找和風產生連結的人事物。這份關係不只看見風造成的「困擾」,風同時也是當地的「特色」,是他們之間感知彼此、感知地方的方式。如同民宿阿姨雖然承認風造成地方發展的阻礙,卻還是回答:

「風是我們這邊的特色。」(田野筆記,民宿夫婦,2025/01/14)

我們將風的人類學理論與萡子寮的田野經驗連結,並非是意圖將萡子寮歸納進風的理論中;與之相對,反而身處於萡子寮的特定時空中,我們試圖與萡子寮、與風一起思考,試圖重新理解文本、接近一種截然不同的知識與生活態度。

在第一節〈遙望萡子寮〉對萡子寮當地進行一次遠望與速寫後,接著〈文獻中來回走動〉回顧學術脈絡中,基礎設施從存在的獨立物件,逐漸成為一種開放流動的過程。我們嘗試走在萡子寮中,探究基礎設施究竟是如何「成為」一種關係。

第三節〈我們在風中穿行:以踐行(wayfaring)認識萡子寮〉中分有多個小節記述風的蹤影:第一小節〈萡子寮的風〉簡要回顧過去研究;第二小節〈也許沒那麼重要的風:訪談中的管理視角〉中我們暫離萡子寮,依循四湖鄉建設課吳課長的視角,發現地方內外視角的落差;第三小節〈風的物質性:風如何作用於道路基礎設施〉則又返回當地的身體,從路燈與反光鏡兩項道路基礎設施出發,辨明風如何物質地作用於設施,同時也了解到路燈維修工人與村長悠然的應付節奏——設施失能也不必緊張,靜待維修週期或有相關需求反應,在自己的節奏中動身前往處理。

第四節〈路他自己沒有(效)了:萡子寮的道路基礎設施功能落差〉就以基礎設施為起點,紀錄到萡子寮當地用路人不受交通號誌、標線與規則所限,自由閒散地在流動敞開的道路上漫遊聊天;我們或見到當地人坐在摩托車上踱步滑行,或見到原先作為路口提醒之用的閃黃燈翻轉為指認路線的依據,那是我們第一次體會到當地獨特的用路方法與時間感,是為具身地認識當地的線頭,像第一日的田野筆記中這樣記下:

在道路上,即使是騎著車、與交通工具融為一體的,卻彷彿自由流動地覺得自己可以隨時停下來;在萡子寮,不會因為身在「道路上」、「馬路中央」,就必須低頭快步走過,相遇跟交談好像比起我平日生活的地方更加容易發生。這讓我覺得:萡子寮的「平坦」與「一望無際」不僅止是非常物質層面地形容當地地景而已。(田野筆記,吳佩珍,2025/01/06)

循線而去我們摸索到糾纏的繩結,發現大風正在這流動而敞開的地方吹拂。

第五小節〈在風中生活:居民如何應對風〉與第六小節〈罔行:與游阿姨的午後行走〉更明確地記錄了當地居民面對風的舉措:從日常防風用品到避風的方法,從改道、不騎腳踏車乃至不出門的風中態度。

「命運,有時像風,說變就變/所以明天自然會有明天的風吹/說不定,就吹出了另一種方向」(林之助紀念館 2016)

(資料來源:巡藝 2025。2025/5/13取得。)

離開田野以後,我們偶然認識林之助的膠彩作品《明天有明天的風吹》,那些在萡子寮所遇見的物事都在忽然之間被輕輕總結。像是我們在田野裡一次又一次經歷到的、帶著身體走入地方之後才慢慢浮現出來的理解:在路上,在風中,在吹著大風的道路上,萡子寮的人們以一種隨興而從容的姿態回應著環境的變化,在每日的行走與應對之中,實踐迎風的方法。

在這片被風揉捏過的土地上,應變與悠然態度並共存。我們逐漸明白,這正是萡子寮的風──不只吹過道路,也吹進了人的身體與生活的節奏之中。萡子寮的人們不急不徐地活在風裡,也讓我們學會:有些答案,不需要急著說出來,也不需要說得那麼清楚;有時候說不定只是換個方向走,就已經是另一種理解。明天的風自有明天的吹法。

(本文與參考資料收錄於《臺灣大學人類學系113學年度文化田野實習與方法成果專輯》,頁418-460。)

註解

- 此篇報告的作者排序依姓名筆畫排序,並在此感謝每段能具名與不能具名的緣分。感謝蔡心娜村長、蔡茂源大哥、蔡瑞泉大哥、四湖鄉建設課吳昂謹課長、四湖鄉公所維修大哥們、蔡宗豪律師、吳媽媽烏魚子、一口烏魚子員工、飛沙派出所警員、春天民宿蔡文進大哥與周招伶大姊、游清琇阿姨、阿雪、善水咖啡的兩位老闆,以及和我們相遇聊天的居民們。感謝蔡卓霖前輩給予評論。感謝系上前輩們和朋友們給予的鼓勵支持。感謝黃郁茜老師、盧佳秀助教、郭天祐助教,無論在水源201教室與萡子寮都一路相伴的同學們。感謝阿黃。 ↩︎

- 當地人多以台語文為日常交談用語,本篇文章直接引用的呈現以台語正字為主,適時以括號補充台羅拼音與華語翻譯,僅供參考,歡迎指正。 ↩︎

- 阿黃是萡子寮當地的狗狗,連續兩年都會和文化田野的同學一起玩。 ↩︎

Leave a comment