郭天祐(臺灣大學人類學系三年級)

劉曉語(臺灣大學人類學系三年級)

萡子寮位處雲林四湖鄉,過往因為萡子寮漁港一時興盛。然而在時局變遷下,漁港淤積後過往勝景不再;在聚落建立初期因地勢困擾當地的水患也一再發生。2023年8月蘇拉颱風來襲,海水越過堤防沖進港區,萡子寮因而映入台灣大眾的眼簾。本研究便是在此基礎下開展,試圖回答「萡子寮人們是如何與水生活的?」除了藉由民族誌來勾勒實際的社會生活圖像,本文也援引Sarah Ahmed 的情緒視角,試圖統合當地各種感知、互動方式與關係。這一切紛陳的現象背後皆肇因於情緒作為流動效應所帶來的連鎖性:All Actions are Reactions。1

前言 人與水的共同生活

2023 年8月蘇拉颱風後,雲林縣口湖鄉長李龍飛接受採訪時,針對萡子寮港區的災情發出了憤慨之語:

「我們地方(向中央)反映,中央官府早都已經知道,到底政府要這塊土地嗎?如果要放棄這塊土地,就不用來整治了。」(劉奕璇、羅代章、吳建宏,2023)

我們將其視做一情緒話語(emotional discourse),並試圖以其為起點,預計在田野中蒐集當地人對「水」所懷之情緒話語和行動,並將這股情緒命名,進一步討論此情緒讓萡子寮人「做了什麼?」。

但進入田野後,我們卻發蒐集到的資料紛雜,當地有著幽微且複雜的情感叢結(emotion cluster),短期的田野不足以支撐「對情緒命名」的意圖。當地不同的角色之間會因應其謀生方式、社會位階甚至是和地方政府的親疏,與不同的水體間有著不同的關係、互動和情緒。在對田野資料反覆檢視和閱讀相關文獻後,我們決定效仿 Sarah Ahmed 於 Culture Politics of Emotion 的任務:著重在討論「情緒做了什麼?」(What do emotions do?)而非「情緒是什麼」(Ahmed 2014:4)。因此本份研究目的轉為詢問「在萡子寮這個靠海小村,人和水的關係為何,他們又是怎麼互動的呢?」影響互動的不僅人水關係,同時也與當地居民的社會角色習習習關。儘管現象看似複雜,這些種種「actions」(行動)卻都是「reactions」(反應)2。actions與reactions的連鎖持續發生,不僅形塑了當地人的互動與人水關係,甚至還影響了他們如何想像未來。

讓我們將一切回到源頭,本研究的問題意識,便是試圖回答:在這塊漁港淤積、地層下陷、年有大潮、偶逢淹水的漁村,人和水的關係為何,他們又是怎麼互動的呢?若將這一切視作 reactions,那 actions 何來;驅使這個關係性過程的情緒如何而生,又怎麼反應在這群人的日常實作與社會生活中呢?

文獻回顧

承第一節所提,本文意圖探究萡子寮這個社群的人們是如何「與水生活」?因此在文獻回顧中,我們先行討論了雲林濱海地區的社會科學研究,指出四湖鄉研究相對缺乏的現象。也因為本研究的定位是一篇社群(漁村)研究,因此第二小節將會討論台灣與世界的漁村與漁業人類學之發展。相較過去的研究傳統著重在社會組織與漁村的社會性質,近來的研究開始將原先作為背景的「自然」、「海洋」提入前景,成為研究的主體。最後一個小節中,我們回顧了關於人和水不同面向的研究,引入了情緒的觀點,在這個關係性的視角下,試圖更完整地勾勒出萡子寮人們是如何「與水生活?」

(一)雲林濱海地區社會科學研究

自1998年雲林第六套輕油裂解廠(通稱六輕)啟用,隨著設廠到營運的不同階段,興起了不少圍繞著它的研究。羅志誠(1999)指出,雲林濱海的海岸地景是透過不同行動者形塑而成。在「轉譯」與「結盟」過程中,技術也成了政治合法性與權威的來源。既有研究中,公衛研究多指出麥寮人身體的變化,公共政策研究則著重關於環境治理的討論。清大麥寮訪調團於2013-2016的田野成果,則更明確的指出了六輕對於麥寮人的影響,以「矛盾共生」為核心概念,勾勒出了麥寮社會生活在六輕入駐後的經濟、政治、宗教、公衛、社會關係等面向(陳瑞樺編 2022)。

作為台灣養殖漁業重鎮的口湖也有不少的研究。郭沛軒(2016)的靠海村落民族誌除了勾勒農民變成漁民的過程,也將國家的視角引入,討論雲林口湖靠海村落的養殖漁業和人們如何互相組織,如何動態地與國家治理產生互動,同時又怎麼面對這不穩定變遷的環境。劉如意與呂欣怡(2022)筆下的口湖養殖戶,同樣面對韋恩颱風後的環境劇變,選擇轉養烏魚並逐漸建構出優良的烏魚子品質,顯示出漁民如何結合國家治理機制發展漁業。張慈媛(2019)則主要探討成龍溼地與成龍村里海社區之間的關係。形塑地景的不僅是不同的利益團體,自然也是其中的重要角色,在人與非人的多重互動下逐漸構建出了如今的溼地樣貌。陳伊婷、何友君、廖文聖(2021)則針對雲林的「邊境性」進行討論。過去我們將邊境土地逕自地視為「落後」、「資源缺乏」,但在台灣發展再生能源的狀況下,土地的邊境性反而成為了政府開發的藉口和手段。它所背負的一方面是汙名,一方面卻也成為了資源。政府、居民和資本對這片土地各有理解,不利耕作的土地同時也是自然休養生息之處。但是在政府治理此一權力不平等的手段下,其「邊境性」被放大,進而成為了台灣光電產業發展的沃土。

綜上所述,一個地方的形構往往有著人與非人不同的行動者在其上活動,各自帶有不同的利益。對於雲林濱海「邊境」、「落後」的想像或許是政策使然,又或是特定修辭學上的塑造,但實際在該處活動的各個行動者可能各有其觀點。面對環境劇變,地方的人們也有其韌性與共生的方式。雖說雲林濱海的研究成果已經日漸豐碩,可在對針對雲林濱海四鄉3中的四湖鄉研究卻不多見。本研究便試圖填補上這塊縫隙,為雲林濱海的社會生活圖景添上一筆。

(二)漁村與漁業人類學

自1960年代起,美國人類學界試圖以海洋人類學(Maritime Anthropology)為名來建立學術社群。面對這個危險且陌生的環境,世界各地的漁撈社群發展出了一些跨區域的文化特性,透過各種層面的規範與社會網路,減少不確定性和分散風險。因為海洋的開放性,讓漁民發展出了互相競爭的策略以提高漁獲量;但也因為其公共財的特性,讓漁撈社群形成共識反過來自主管理環境資源(Acheson 1981)。

回望台灣,關於漢人漁業與漁村的人類學最早可以上溯至王崧興(1967)對龜山島進行的研究。他指出龜山島的漁村具有因其船隊組組織和股份分紅制產生了經濟面向上的「個人主義取向」,可集體的宗教生活卻也形塑了「社區精神取向」。兩種文化在在島上交纏,形成了文化對極性(cultural polarity)。隨後莊英章(1971)在《崎漏:一個南臺灣漁村的社會學研究》中討論漢人漁村傳統的人際關係和宗教文化是如何鑲嵌進現代化的科技發展、國家政策和基礎設施中,並回應王崧興兩極對立的宗教活動劃分方式,認為在集體導向的宗教活動中人有個人利益的考量與較勁。面對打魚的「行與運」,林瑋嬪(2023)以馬祖為例更進一步論述其與賭博互為表裡的關係,並探討賭博和漁民生活如何互相影響,甚至變成一種儀式行為,並在戰地政務時期變作馬祖人不分老少的娛樂,成為馬祖人的情緒出口與創造在軍事生活控制下的抵抗空間。此外,因戰地政務時期的政策打擊當地的漁業生態,馬祖人不得不離島討生活、或改變其生計型態,產業轉型也讓傳統漁村的性別角色產生了另一種可能。面對國家力量,漁民的捕魚技術與特質卻時而在國家政策的框架中具有雙重性,既有推波助瀾之效又得以讓他們另闢蹊徑(莊英章 1981)。

余小芬(2007)則發現,台南梓官鄉漁村的捕烏技術和當地的宗教習俗密切相關。面對海烏減少的環境變遷背景,漁會不得不調整其烏魚銷售制度,船組也得調整其經營和作業方式,可仍不敵大環境的背景,使「大陸烏」的走私逐漸化暗為明。同樣遭遇環境變遷,濱海村落的居民選擇轉於農為漁。他們自身或透過漁協作為中介不斷與國家機關互動,「用好水,治壞水」有了可能。同時藉由「交往」(kau-óng)建立起了資訊交換和人際關係的網路,更有韌性和選擇權得以維持環境變遷下的養殖漁業(郭沛軒 2017)。面對地層下陷與韋恩風災後的環境背景,口湖鄉的養殖漁戶選擇由淡水需求較高的鰻魚與草蝦轉向單養烏魚,最後不只帶動地方經濟,同時也具有正面的環境效應減緩地層下陷(劉如意、呂欣怡 2019)。也能看到台灣扒網漁民團體跨越漁場抗爭,面對鯖魚漁業資源告急,選擇由下而上草根式的團結並藉由媒體施加給政府壓力,使《鯖鰺漁業管理辦法》的修訂得以成功(吳映青 2019)。

而雖說這些研究背景皆是環境變遷,但是對於其中重要的行動者--「自然」的變動卻沒有太多著墨。楊柏賢(2021)稟承Carse(2012)「自然作為基礎設施」的觀點,將高雄的西南「海岸地形」視作一基礎設施,並更進一步視此基礎設施為「系統網路」招募進了多重的人與非人行動者。海岸並非一個靜態的客體,而是一個持續在毀壞、新生與維持的過程,其中有著各種行動者彼此協商,這片土地,也由「海陸之際」成為如今的「特定海岸」。

總結來說,我們可以發現部分具社會人類學色彩的研究會針對漁民的特質、社會組織或文化行為多加闡述,而當地漁民與其賴以維生的海(水)卻隱而不顯。但隨著理論演進,我們也能發現台灣與世界的漁業人類學都開始意識到環境的重要性。環境變遷作為一個普同性的課題,「自然」也成了研究的主體躍入前景。下節則承續這樣的背景,進一步討論關於「水」的研究。

(三)人與水:關係、治理、互動與情感

在人水關係的研究中,最大宗仍為水利研究,即便有些遊憩相關的研究,也是以開發效益評估與遊憩行為偏好等為主(王志弘 2013:22)。舉例來說,因應「濁大計畫」對水文與地方生活關係的重視,我們可以看到謝繼昌(1973)筆下的藍城村人,因為水資源的多寡深刻地影響到了地方關係、武術團體和宗教間的的發展:稀缺而聚合,富足而分裂。但這並不代表水利設施的興築必然帶來社群的分裂,傅寶玉(2011)筆下桃園社子溪畔人,因為水圳的興築和祭祀活動,將他們的社群地域範圍重新界定與再現。王志弘〈戲水:人水關係的除魅與返魅〉(2013)一文雖然提供了詳細的台灣水遊憩體制史的轉化4與政治經濟圖景,但依舊依循著「治理」這條軸線為其主要觀點。他後續的論文和其所指導的學生雖然研究地區和各自關心的議題各有不同,但也大多依循著對於水的治理這一軸線,探討包括基礎設施、都市規劃、開發、政策改變下人水關係的如何形成和改變;抑或是著重在經濟活動面向的探討(如王志弘、李涵茹 2015;王志弘、黃若慈 2017, 2018;黃文誼 2019;黃珩婷 2014;羅皓群2017等)。對於當地居民生活中如何與水互動,甚至對水懷抱什麼樣的情感與態度等較為細膩的日常實作,或許是因為學科關懷之差異,並沒有過多的著墨與紀錄。

雖說如此,隨著台灣漁業人類學的發展,一些研究中也開始描繪起了當地人與水之間的互動與關係。雲林靠海村落的人們雖因水而禍,自身處境被「水」改變,卻後續也「用水」來改變自身的處境成為台灣養殖重鎮(郭沛軒 2017)。不僅如此,口湖鄉民在養殖烏魚時,也都抱持著「養魚必先養水」的態度,為了「水美」,漁民們得時時看著水色,引水放水調整。儘管如此,人力有時窮,窮盡技術打造好的水體環境仍會遇到難以預知的環境風險,使得當地人們有了「視富貴如浮雲」的態度(劉如意、呂欣怡2020:131-134)。此外,關於台灣原住民的人海關係的研究,也從過往神話傳說、傳統祭儀等面向,逐漸往傳統生態知識的領域邁進,更細膩地勾勒出了原住民的海洋知識體系(蔡政良,2022)5。

若我們將眼光再度拉高,國際上人類學對水的研究其實也日漸增多。在人類學的開山祖師馬凌諾斯基筆下,初步蘭島人依海而生,海是民族誌重要的描寫對象,但更多的時候是以脈絡參數(contextual parameter)的角色作為一個理論機器(theory machine)(Helmreich 2011)。但近年來的研究也有了不同的面向,水逐漸成為討論的主體,無論是稀缺性、擁有權、知識與其對於身分塑造的重要性等,都揭示了水不僅僅只是水本身,他是一個政治/社會場域,人們集體地在其中闡明活出生命所依靠的不僅是人,更有非人的存有在其中作用(Ballestero 2019:406)。因為水本身的特質,人們對其共同的感官經驗創造了一些普同的隱喻性質如本質性、流動性和可轉換性等(Strang 2005)。但除了這些共相外,不同行動者也會對水體產生不一樣的情感。舉例來說,因為砷汙染嚴重,如何取水便成為了孟加拉婦女的一大難題。他們因水,也為水所苦(‘panir jonno koshto’[‘suffering for water’ ],‘panir theke koshto’[‘suffering from water’ ]。原文加斜線標註),但性別和政經條件也更進一步的讓當地女性們產生了對水不同的情緒,甚至導致私下與公開、各種形式的衝突(Sultana 2011)。

事實上,Farhana Sultana 本人便是「情感政治生態學」(emotional political ecology)一詞的開創者。她將這個研究子領域定義為三個領域的交叉點:女性主義政治生態學、資源管理和情感地理學。透過這樣觀點,有助於學者們豐富對日常資源鬥爭、政治和衝突的解釋(Sultana 2015)。研究方法上,藉由語言來檢視其呈現和蘊含的情緒是人文社會科學中常見的研究方法(Lindquist 2021;Lutz 1988)。在人類學的情緒研究中,採取語言文本作為主要分析材料的學者們被歸類為「論述(discourse)觀點」的支派(簡美玲2015:133)。他們將「論述視為一種社會實踐(social practice)並且視其為一種情緒研究的入口」,藉由研究情緒,人們得以理解論述在各種社會場域間如何作用,話語(speech)如何使當地對情感的觀點產生影響並發揮意義(Abu-Lughod, Lutz 1991:7~11)。理論立場上,情感政治生態學的學者們選擇以「情感」(emotion)作為一總括性術語,並不執意於區分情感與情動(affect)間的差異,而是著眼於人們是如何表達自己的情感並與社會自然建立聯繫。他們更感興趣的是「情緒做了什麼?」(What do emotions do?)而非「情緒是什麼」(González-Hidalgo and Zografos 2020: 237)。

如此觀點承襲自Sarah Ahmed的 Culture Politics of Emotion。該書首先出版於2004,經修改後再版於2014。雖然Ahmed於初版中並未嚴格定義他所使用的情感概念,但在再版序“Feel Your Way” 便有較為清晰界定(林俊沅 2023: 12)。Ahmed的情緒理論除了含有前行情緒人類學者的養分外,Silvian Tomkins(1963)的情動理論(affect theory)也對Sarah Ahmed有著理論上的影響6,展現出了一種現象學式的詮釋視角。我們可以將她的此部著作著重視為「人們如何如何理解生活事件7」的情緒人類學研究。在該書的導言“Feel Your Way”中,Ahmed強調她並不想要將情緒(emotionality)視為身體的特性(characteristic of bodies),情緒是一種指向(或遠離)對象(object)的方式,而這個方式決定了身體8(body)的邊界。在這樣的認知下可以顯示出「我們所有的行動都是種反應(all actions are reaction)」。情緒並非一個實體(無論內生於個人或蘊含於集體中),而是關係性(relational)和意向性的(intentional)。情緒並非單純的在(in)主體或客體之中等待被感知,他是一個流動的效應(effects of circulation)。正是通過情緒,或者說通過我們對對象的反應,才形成了表面或邊界:「我」和「我們」通過與他人的接觸而形成,甚至形似於我們如何與他人接觸(take the shape of contact with others)(Ahmed 2014:1-16)。

綜上所述,「水」在近年來的研究中不再只是一個被動的自然,它也可以是具有能動性的非人行動者。人也不僅單純視水為一種可利用或具威脅的資源,人們生活中的語言、經濟、社群身分甚至情緒都會深受其影響。如若我們同意Derrida(1988)所言,當詞語被重複使用時,它會逐漸脫離其脈絡。也因此,字詞的意義與其脈絡中間具有斷裂,做為符號(sign)的情感顯得自然、個人化和非歷史性(ahistorical)(Riedner 2006)。若是我們對萡子寮人對水的情緒考察,便可以將其反應(reactions)和指向(orientation)安放於當地的社會及政治脈絡(Lipman 619)。也正因為情感賦予了我們一種去「擁抱、修正或拒絕」文化與論述結構(discursive structure)的能力(Reddy, 1997: 331)。那些被代言者,透過直面他們的情緒,便可以還其原形。

萡子寮有著各式各樣的人水關係、互動方式與感知,情緒作為一個關係性的流動效應,在此地打造著邊界,也形塑著一個個的「actions」和「reactions」。透過情緒的視角,本研究將「水」由背景提入前景。在人類學社群研究的基礎上,嘗試勾勒出萡子寮人們他們到底如何「與水生活」?9

區域脈絡介紹:政府還要這塊地方嗎?

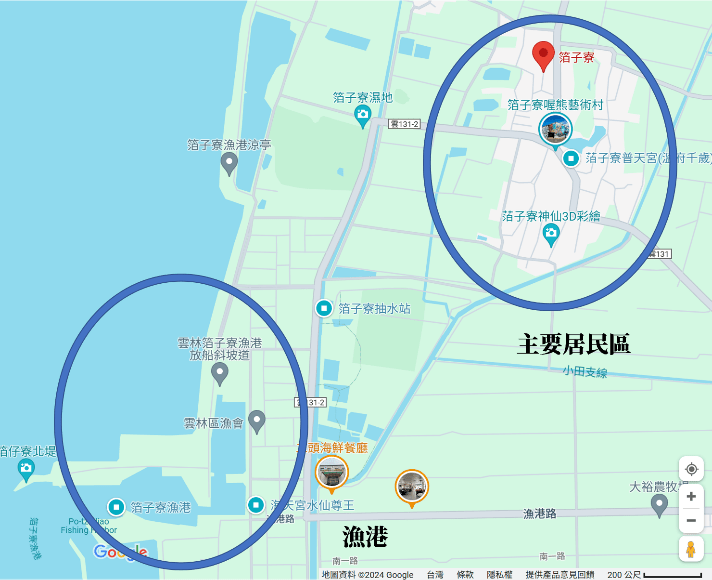

(一)萡子寮與「水災」10

關於萡子寮地名的來歷,一說是因長居海岸沙洲以捕魚為生,但因海水侵擾需時常遷移固有漂泊之意,古稱泊子寮;另一說是早年當地有一泊子魚形狀若銀箔,故又有此稱。萡子寮這個社群由萡子村、萡東村和新厝村三者組成,位處雲林縣四湖鄉,置身於濁水溪沖積扇之南端,同時也是雲林縣最西端。作為風頭水尾的此處天然地力和種植條件處於相對劣勢。此外,因身處颱風行經路徑之要衝,不僅可能因此而迎來洪患、臨海水蒸氣常攜帶鹽分附著農作物,使其農作物的種植條件更顯不利。(劉曜華等2005:69-77)

同我們於前言所提及的,去年八月到九月,萡子寮漁港一共發生了三次「水災」。發生的時間分別為8/3~8/4、8/31~9/1、9/3。8/3 卡努颱風過境台灣帶來了西南環流聯合天文大潮,8/4的潮位最高點甚至高達242公分。海水越過堤防迅速往內倒灌,造成漁港、排水溝、部分魚塭、馬路皆成澤國。水勢甚至淹到馬路、居民家門口。萡子寮港區、大水排、馬路、部分魚塭、下崙大排相繼陷於水中(張朝欣,2023;不著撰人,2023;林慧貞、黃浩珉 2023)。

「水災」的發生並非偶然。萡子寮聚落自創立起就與「水災」有著緊密的關聯。萡子村位於四湖鄉的西南端緊鄰口湖鄉。乾隆年間由泉州右尾人士來台遷居至此,但因不斷受海嘯和洪水衝擊,總共經歷了三次的搬遷。一開始,泉州先民原先於外傘頂洲搭草寮而居,但因海邊沙洲頻繁被海水侵蝕,遂搬至今萡子寮漁港五百公尺處居住。但在道光廿五年(1845)的大水迫使這裡的居民再次搬遷至現今的之處定居。即便到了近代,水患和颱風仍是當地的一大問題。自1946年起至2004年,光是被列入四湖鄉志大事記的颱風便有七次,每次均造成大量損失甚至人員死亡;建成的海堤也時常被沖毀(萡子寮普天宮管理委員會2019:10;劉曜華等 2006:71-75, 46-65, 119-122)。而其中最嚴重者是1959年的八七水災,1960的八一水災也頗為嚴重,1986的韋恩颱風則次之(臺灣省文獻委員會1998:676)。1994年的道格颱風雖然沒有造成人員傷亡,可也讓碼頭淹水;1996年的賀伯颱風也讓萡子寮漁港積水逾兩尺(王建訓 1994;帥稚英 1996)。2004年72水災及2005年612水災兩次重大水患,更造成沿海台17線以西地區兩千多公頃土地嚴重積水,成為萡子寮抽水站興築的契機(水利署 2013)。

如上文所述,萡子寮對外界的形象,往往是和「水災」連結在一起的。以「中央通訊社中英文新聞資料庫」為例,自1990-2024,提及萡子寮的新聞共41筆,其中和「水災」相關的共有18筆,接近一半。也正如這塊地方首次進入兩位作者的視野,也是因為2023年的那場「水災」。

(二)萡子寮漁港

萡子寮地區最有名的基礎設施莫過於萡子寮漁港,位於口湖下寮和四湖萡子寮的交界11。1971年省府漁業局正式決定萡子寮避風港改建為兩用漁港,由雲林縣政府主管。在1976建成後,成為雲澎通航的碼頭(臺灣省文獻委員會 1998:682)。港口剛建成的時期正是台灣沿岸漁業最為興盛的時期,1986年產量甚至高達5963公噸(臺灣漁業技術顧問社編 1988:6)。當地人有言:「一百多艘北往南方澳南往高雄的漁船在港內停泊,到了烏魚季時更是有超過五百艘的漁船在此活動;但隨著人造港口必然會出現的淤沙情形,萡子寮的漁民在面對六輕導致的嚴重淤沙,成為了無力對抗的受害者」12(楊啟翰 2023:2)。在六輕興建前萡子寮漁港的漁獲量相當不錯,但在六輕興建後至少有30種魚類消失不見,原有的烏魚更已不復見(劉曜華等 2006:180)。壓垮駱駝最後一根稻草的則是淤積問題,雖於1985.86年便進行疏濬工程和延長防波堤,但依舊無法徹底杜絕漂沙。面對這個問題,雲林縣政府於1991-1996年的擴建新港區(臺灣漁業及海洋技術顧問社編 2003:22)。可最終仍不敵1996年六輕工業區的興建,如今漁船若是要出入萡子寮漁港,也僅能趁漲潮使海水達到滿水位,極為不便,漁業勝景不再。

萡子寮的水

既然這是份關於水的研究,首先應該先錨定清楚此份研究重要的研究主體:「水」到底指涉的是什麼?就物質意義上面來說,「水」就是由兩個氫原子和氧原子複合而成的H2O。但這樣簡單、乾淨且固定的定義實是純化(purify)的結果(Latour 2012[1993]:75),這個「現代水」(modern water)的定義使得水在我們日常中具有好被管理(因為不被生態、文化或社會各方面的面向複雜化)、普世和自然的形象,但事實上「水」自古以來就是複義且浮動的,它有生態學、文化、政治學等多種面向,並不能單純地以物質性的面相來看待、斷定(Linton 2010:7-8)。因為事實上,「水是我們所造的」(water is what we make of it)。當「水」這個自然物陷入語境,它就必然是關係性的,人都需要依水而生,但與此同時,水的潛能也依靠人類實現(ibid:3)。正如Cleo Wölfle Hazard(2022)所點出的,人們對於水的想像(water imaginaries)會受一個個家戶的用水裝置(household’s water apparatus)所影響。Wölfle Hazard採取Barad對裝置(apparatus)的定義:「一個偶然和活生生的奇點陣列,因為『內動』(intra-act)而產生現象」。也因此裝置所指涉的不僅是基礎設施如水龍頭、地下水系統,也包括生態系統、氣候、政治生態力量、實際用水習慣等,這些不同的裝置影響了特定時空下的水體流動和人們認知水的方式。而根據Karen Barad「內動」(intra-actions)的概念,裝置和現象兩者互相共構,定義了一整體的現象(Wölfle Hazard 2022:44 )。採取這樣對水、對自然關係性的認識有助於打破笛卡爾以降心物二元的對立,得到雖然複雜、但整全且幽微的圖像。回到本文,在接下來的段落與章節中,我們並不打算給予「萡子寮的水」一個很明確、固著於絕對事實上的定義,因為正如同我們希冀用民族誌進一步闡釋和展現的,雖然萡子寮的水具有自然上的物質基礎,但社會的行動、情緒與關係也打造了本次田野調查所見之「水」。當地生活的人們固然對水有劃分出了一定的圖像,但那並不僅只基於物理學性質,更重要的是,不同的關係與情感打造出了這一連串看似多樣,有些相似,卻都還是「萡子寮的水」之水。

(一)水資源概述

萡子寮位處四湖鄉,緊鄰台灣海峽,四湖鄉鄉內並無大型河川,主要由嘉南大圳組成其水路網(劉曜華等 2006:75)。地面水主要以萡子寮大排為主,向西流進台灣海峽。四湖位處濁水溪沖積扇,是良好的地下水資源區,萡子寮又剛好位於沖積扇扇端地下水最為豐沛之地區,除須供應本地民生用水需求以外,也有自來水管線將本地的自來水供給至別區使用。可也因為水利借調之故,產生了地層下陷13。四湖地區大部分農地屬於三年一作區,水源取得係依據原始水權引水,分別有夏、秋季水稻作,及冬季、春季雜作灌溉。四湖工作站灌溉區終點至口湖鄉下崙出海處。

該地和台灣南部的鄉鎮同樣面臨全年降雨分布不均的問題。雨季集中夏秋兩季,尤其是梅雨和颱風帶來的豐沛水量。可因大排緊鄰住處與田地,導致下雨時大排水位便會上漲淹入村內,積水又因地勢低窪而久久不退。可秋末冬季時分,沒有了西南氣流的水氣,萡子寮便變得十分乾燥,在穩定的供水系統建立前,沒有辦法耕作價值較高的經濟作物如稻米。即便建立後,也還是以雜糧耕作為主。40 年前往昔的灌溉渠道大部分是土渠,保養不易,經常會發生渠道崩塌,如今現代化的混凝土渠道及自動、電動水門的改善,崩陷狀況減少(國立臺灣師範大學臺灣史研究所 2021:284-286)。

(二)感知水

雖說我們認識這個村子是因為「水」。但剛到訪田野地時,卻絲毫不見水的蹤跡。「身體」上並未感知到水的存在,空氣中與其說是水氣,不如說是強勁的海風,村子內的溝渠也是乾涸的。一方面或許是因為季節,冬季的台灣西南沿海本屬乾季,另一方面或許也是和如今萡子寮社群的地理位置有關。因為過去多次的「水災」,村子不斷往內陸遷移最終落腳至此。在報導人們的口中,與水的大量互動往往也是發生在過去,無論是不斷被海水倒灌侵犯、抑或是跑到海邊掘蛤仔(ku̍t ham-á),甚至是萡子寮漁港的勝景,這些都已經不是萡子寮社群的日常了。雖說如此,水並不是徹底的匿蹤。行走在社區,壁畫上反覆出現的魚、潟湖等景觀;串起並堆積在一旁的蚵仔殼、曬在竹架上的蝦乾,與庭院家曬的大片烏魚子,卻也都再再提醒著我們這是過去的漁村,和水有著密切的關係。

更直接的反應是在言談中,每當我們提到前來要做有關水的研究,萡子寮人們剛開始總會愣一下。但隨著一些事件的引導,他們總是口沫橫飛地講出一大串的故事,無論是記憶中的水災、過去淡水資源的稀缺、海產之多之鮮,抑或是與水相關神蹟故事,都又再次強調此地和水的關聯性。即便是日常的閒談,水也占據了一席之地。阿姨們在茶會中聊著最近買了什麼魚?魚價如何?最近有沒有去魚塭繞一繞?誰家老公是討海人有沒有出海?這些與水相關的事物都是他們生活中的一環。大水即便退去,卻也就在矮牆上留下了水痕。在這個社群裡。水,是以間接、並不那麼明顯的姿態和這裡的人們相連。水依舊沛然,但是以匿蹤的姿態潛伏於此地。

(三)水體的區分

萡子寮人們的生活中始終有著水的蹤影,「水」這個概念對於當地人來說,實際上也是多義的。回到前言的例子,對於兩位「內陸人」作者而言,水就是水,水造成的災害就是「水災」或「淹水」。但當我們向抽水站人員詢問有關2023年8月的「水災/淹水」時,他急急忙忙地否認:「那不是水災,那個是海水倒灌。14」(2024.01.16 田野錄音)15,類似的態度不只出現在前言的治理人員身上,一般居民的言談中也一再重複的出現,四季民宿的老闆也會說:「那都是新聞在報的,那個不是淹水是海水倒灌。(he lóng sī sin-bûn tī-leh pò-ê,he m̄-sī im-tsuí sī)」(2024.01.20 田野錄音)。路邊串蚵殼的阿嬤和養殖漁戶淑芳姨也都表示淹水是抽水站蓋起來以前的事情,和今年的海水倒灌不一樣。水體的區分不僅出現在此,當我們問起有關水的問題時,大部分的人如若不是先追問,就會在回答時補充,我們要說的是「鹹水還是淡水(kiâm-tsuí ia̍h-sī tsiánn-tsuí)」

抽水站技術人員阿福在向我們解釋大排內的水時,也會特別強調裏頭是鹹水,直接是海水。

對於萡子寮的人而言,雖然都是水,但他們對海水和淡水的態度非常不同,當然這也和他們在地方中所從事的工作和居住的位置有關。可大致上我們能綜整出一個傾向。對萡子寮人來說,這裡的淡水始終是稀缺的,早期要依靠村子裡的三口地下水井(分別分布在萡子村的蔡茂源大哥家中,萡東村的一口以及萡子寮聚落南邊一口)才能取用。所有人都會和淡水互動,無論是過往的雨勢或是民生用水,但通常對淡水不會有太多的情感與想法。因為即便是梅雨季所引起的水災,第一期稻作也已經收成,實際上不會影響到生計。可對海水的情緒與態度便多樣化了起來,對於養殖漁戶、捕撈漁民和口湖鄉長李龍飛而言,海水是他們必須打交道的東西,因為關係到經濟命脈。當他們談到海水相關的問題時會非常激動,甚至是爆出粗口或是明顯的情緒話語。可對農民或是居於比較村內的人們來說,對海水的感覺除了過去在海邊嬉鬧的記憶,並沒有太多的想法。正如普天宮後四季民宿的老闆和串蚵殼阿嬤所說的:「那都是海邊的事(he lóng-sī hái-pinn-á ê tāi-tsì)」(2024.01.20 田野錄音 ),蔡茂昌大哥也認為:「海水不是什麼大問題」(2024.01.17 田野錄音)。

郭沛軒曾於他的民族誌中勾勒著靠海村落的人們如何:「找好水,治壞水」。靠海村落的人們將適合養殖的稱作「好水」,影響養殖和造成環境災害的是「壞水」(郭沛軒 2016:65-70)。但同上面與後續材料將要說明的,萡子寮人們對於水的區分和因此衍生而來的態度更加複雜,無論淡水與鹹水都具有雙面性。請容我用一個有一點奇怪的比喻來形容,它們就像是在一個水杯裡面的熱水和辣椒醬,淡水是前者、海水是後者。兩者共存在水杯(萡子寮)中。為何說淡水是熱水呢?大部分淡水在這裡扮演的姿態都是好的,可他也會燙口,也會因為下雨而淹水;鹽水相對扮演負面的角色:辣椒醬。它灼燒著喉嚨的神經帶來痛覺,就像是海難與海水倒灌;可他也會帶來快感,就像是嗜辣者的爽快,海水的資源是村重要的經濟命脈。兩者雖然共存於一杯,但不相容,可當暴雨或是海水倒灌來襲,就像是一個戳入杯中的筷子將兩著混在一起。因為需要淡水因此抽水導致地層下陷,導致了淹水,而淹水將海水與雨水混雜在一起衝入社群(如2023年 8月的海水倒灌以及 2021 年的淹水16)。

綜上,水雖然並不以最直接的姿態出現在萡子寮社群中,但還是以各種形式在社群生活中錨定著它自己的位置。而當我們談及這個社群如何「與水生活」時,當地多樣的水體也產生了不同的互動、人水關係甚至是情感,這些社群生活的種種,將會在文章的後續更進一步討論。

萡子寮人和水的生活

萡子寮的水體有其多樣性,當地人以不同的方式去感知和區分這些水體,水也以各種姿態潛伏在萡子寮的社會生活中。人們以各種方式在日常中經驗水、和水互動。無論是生計中大量倚靠海水的養殖漁業,直接航行在海上的捕撈漁業,抑或是在這風頭水尾之地艱辛耕種的農民,互動方式都不大相同,但每個人也都必然面對著民生用水問題,即便是水災,各人也有各人的應對形式。不僅如此,萡子寮人們和水的互動,同樣也瀰散到了當地的信仰生活中。本節,便提供大量的民族誌故事,試圖勾勒出不同當地人與「水」互動的實際圖景,讓萡子寮人們如何與水「共同生活」的圖像變得更加實際。

(一)捕撈漁業

誠如前文所述,萡子寮漁港自1971年起興建,1980年陸續完備漁港周邊設施,再加上其良好的天然條件,使其在1970年代和1980年代成爲雲林縣最具規模的漁港(臺灣漁業技術顧問社編1988),光萡子寮加入漁會的人數就佔了雲林縣漁會的27%。然而萡子寮漁港先後歷經1986年的韋恩颱風肆虐、1990六輕興建過程中日益嚴重的漂砂堆積和氣候變遷,天然條件逐漸衰落。不僅如此,此時的台灣正面臨著整體的產業結構變遷與人口老化,多重因素交織下,漁港沒落了。因此在我們抵達萡子寮時,根據陳船長所言,當地僅剩下三艘還有在出海的漁船了。

船是捕撈漁業最主要的生產工具,船的大小和當地漁業發展規模密切相關。在1986年的紀錄中,萡子寮漁港停泊了約510艘動力漁筏並配有數量不等的5~50噸的漁船。然而在我們到當地實地走訪港口時,僅見大約二三十艘上下的漁船以纜繩固定綁在港邊。

在田野的過程中,我們很幸運遇到了其中碩果僅存,仍定期出航捕魚的兩位船長。一位是約四、五十歲的陳船長,另一位則是由三色屋的張老闆引薦自十八歲就在萡子寮從事漁業,至如今已經七十多歲的發財號的廖船長。陳船長和萡子寮許多中年人一樣,年輕的時候在外做生意,中年回鄉照顧年邁的父母。他的捕魚經驗大致可以分為兩段,第一次是年輕的時候和父親一起乘動力竹筏出海,再次捕魚是父母過世返鄉後。他將竹筏賣掉,改以漁船流刺網為主要的捕撈方式,至今已經十五、六年。這兩段經驗間隔了將近二十年,分別見證了萡子寮從捕撈漁業的最鼎盛時期和如今魚市場大門緊閉、漁港冷清,僅剩垂釣客的情景。發財號的廖船長則是從小便和爸爸出海,目前已經抓了五十六年的魚,卻因為沒有人可以雇用以及漁獲量減少之故,船從需要兩三個人共同操作的大船,換成現在只需要廖船長一個人就可以出海,也較為省油的小船,捕魚方法也從以前的海底拖網改成流刺網。

兩位船長皆表明:「有船就要開。」這並不僅僅牽涉著捕撈漁業的進行,也牽涉是否可以享有「漁保17」,也就是具備漁會會員資格。同時,船也會受海的鹹氣(kiâm-khì)影響,需定期發動以保持其功能。在這樣的情形下,廖船長將現在港邊的船分為三種類型,並告訴我們判斷的方法

「有網子的就比較常開出去討海,沒有網子的就是做蚵仔的,阿你看到那種破破爛爛的吼,就是領保險的啦」(ū bāng-á-ê tio̍h khah tiānn khui- tshut-khì thó-hái,bô bāng-á-ê tio̍h-sī tsò ô-á-ê。ah lí khuànn-tio̍h hit-khuán phuà-phuà-ê hō͘,tio̍h-sī niá pó-hiám- ê la )(2024.01.24 田野錄音)

船是漁民身分的重要標的物,有在使用的漁船則代表著漁民身分的延續,就如同田產和土地是養殖漁戶和農民的身分象徵,藉由人們所擁有的生產資本和職業將人群分類在當地十分常見。在我們在問及為什麼廖船長不改做養池子18(tshī khut-á)時,他激動地說

「我沒有,我沒有田啦。有田就有池子啦,你聽懂嗎?」(guá bô,guá bô tshân lā。ū tshân tio̍h ū khut-á la。lí thiann-ū mā)(2024.01.24 田野錄音)

這些被捕撈上岸的漁獲,最後又何去何從?在1982~86年間,每年的漁獲量約在4900~5900噸之間,價值19600萬~22000萬,其中約71%銷到縣外,23%縣內本港區外,另外6%則於港區內販售。(臺灣漁業技術顧問社編,1988)。萡子寮舊魚市場(圖1)是這些交易主要進行的地方,中盤商、散客都會聚集到這裡,進行拍賣和交易新鮮漁獲。隨著萡子寮漁港的興盛,政府開始規劃進行多次變更萡子寮漁港特定區計畫,原先的舊漁市被拆除,並多次道路拓寬,然而萡子寮興盛的漁業彷彿跟著在2004年被拆除的舊漁市一起沉寂,在今日僅剩下一塊光禿禿的平台供船隻停靠。

曾經在漁市「交販仔」(kau-huàn-á)的漁獲買賣方式至今已經不可行,漁民勢必得找到與以往不同販賣漁獲的方式。陳船長提到「自己來」就是一個不同的方法,陳船長和他的老婆,在魚上岸之後會自己進行漁獲的處理、冷凍、包裝,並拍照進一個熟客的群組,這些老客戶直接運用Line的群組下訂,之後陳船長和他老婆會直接將魚宅配到客人手中,整個過程沒有其他中盤商介入,僅由陳船長一家自產自銷。這個模式得以成功,有賴於陳船長本身就有累積一定的人脈資本;同時,也因為陳船長的漁獲多以高單價卻數量不多的魚種為主(冬季例如:白鯧、午仔魚等)得以負荷直進直出的買賣數量。

年紀比較大的廖船長,雖在冬天也以抓捕高單價的漁獲為主,但仍維持著中盤商收購的模式。然而因為傳統漁市拍賣的消失,現在的運作方式則轉為若廖船長有出海,會提前通知位於下崙的中盤商;船入港時,中盤商會將漁獲帶回下崙的黃昏市場販售。

利用不同管道的販售方式,使得這些漁民在漁港設施失去功能之後,仍可以藉捕魚維生,甚至可以達到一週收入可達十幾萬。更可以想見曾經萡子寮漁港的繁榮。一如廖船長所說:

「生活就是要靠水啊。有水才有魚,有魚才可以摸。」(sing-ua̍h tio̍h-sī ài khò tsuí-ah。ū tsuí tsiah ū hî,ū hî tsiah ē-tàng bong)(2024.01.24 田野錄音 )

有水和魚,這些漁民才有生活。

(二)養殖漁戶

同台灣西濱海岸的許多村莊,養殖漁業也沒有在萡子寮缺席。1970年代,萡子寮到台南七股一帶有許多文蛤養殖戶,前者負責培育幼苗,後者主要養殖成體。然而因為台南政府對光電的補助比養殖的收益高,許多台南的魚塭開始轉為種電,養殖戶開始縮減。萡子寮的文蛤幼苗沒有了購買者,許多魚塭也相繼收了起來。除此之外,1997年左右,時任政府為了興建雲林離島式基礎產業園區收購了許多港邊的土地;再加上後來於2008年起興築萡子寮抽水站,蓄洪池周邊嚴格規定禁止抽取地下水,港邊的養殖戶如今只剩三戶,其餘少部分的分布在萡東村靠東南處。

雖然港邊僅剩三戶,但每戶的魚塭都相當大。以淑芳姨為例,她的魚塭總共佔地兩甲,以養殖文蛤幼苗為主。但一旁的小池也有為了培育綠藻需求(文蛤幼苗的主食)所養的虱目魚,和白蝦、沙蝦、紅杉魚、變身苦、土蝦以及斑節蝦等。阿姨很自豪地說她是用「正海水」(tsiànn-hái-tsuí),虱目魚吃起來不會有土腥味,此處3.5鹽度的水正好可以應對台南七股如今已到鹽度七度的水質,讓她有穩定的售貨渠道。她也一再強調,她絕對不放任何的藥物,僅以勤抽換海水保持水面清澈來提高文蛤苗孵化率,她更進一步補充:

「我們就在海邊,抽海水很方便,為什麼不用海水養粉蟯仔呢?」

(Gún tio̍h tī-leh hái-pinn-á,thiu hái-tsuí tsiok-hong-piān-ê,tsiok-sūn-ê。uī-siánn-mi̍h bo̍k-īng hái-tsuí tshī hún-giô -á?)(2024.01.17 田野錄音)

養殖漁業雖然成本很高,但是收獲也非常驚人。我們初次拜訪淑芳姨時是在她魚塭旁的工寮,小小、破破的,牆壁上還有著過往留下的水痕,甚至還被斷了水,牆邊堆疊的桶裝水便是她的日常用水來源。工寮外頭的電線裸露交纏在一起,壁癌剝落著。淑芳姨本人的打扮也十分樸素,兩頰上帶有歲月的溝渠、65歲上下,袖套、斗笠、長褲,一台滿是風霜的小摩托車。但隔幾日拜訪她家時,一切徹底改觀。實木的桌椅,上好的茶葉,大理石的地板。這樣的隱形富豪,在這個萡子寮這個鄉下小村比比皆是。

雖然前述都見到海水之「善」,但在港邊養殖卻仍有不少需要時時應對的風險。事實上,淑芳姨是去年海水倒灌的少數實際受災戶之一。海水來臨時,因為浪頭淹過港堤打進魚池,高漲的水位讓虱目魚游進了文蛤苗池,大肆享用著阿姨辛苦培育的文蛤苗;她和隔壁養殖戶間的水泥堤防也被打破。準備要收成轉賣的文蛤苗除了被吃掉外,不少也被大浪捲走了。等海水退去後,如今只剩兩池等待農曆二月孵化。其餘建設損壞的部分,阿姨不得不抽乾魚池自行雇傭工程隊來修補。各種損失零零總總加起來,約莫落在800-1000萬間。

被數字震驚的當下,我們立刻追問,難道政府沒有賠償嗎?阿姨很無奈地看著我們說:「有啊,四千。我沒有領啊,這麼少領了有什麼意思。我公公說希望這筆錢如果我們不領,可以拿來在地方上好好利用。但我猜,應該是被人家吃掉(tsia̍h-tiāu)、汙去(u-khì)了啦。」(2024.01.17 田野錄音)作為久居於此地居民,淑芳姨並非與水陌生。歷年來農曆八月十五都會做大水,會有大潮;他們也都會預先壘起沙包來應對。但今年因為超級藍月連動蘇拉颱風的關係,水勢提前到來,他們根本無力抵擋。我們問阿姨,損失這麼多,你還要繼續養嗎?她苦笑點頭,又喝了一口茶,說:

「我們這裡的人,不是做穡就是討海。種田雖然比較穩定安全,但真的沒什麼賺;若是討海,就有可能會隨時翹掉。我們養池子的已經算好了啦,賠得多也賺得多。阿就這樣啊,海口就是這樣,吃天公伯的頭路都會這樣啦。」(lán tsia-ê-lâng,m̄-sī tsò-sit tio̍h-sī thó-hái。tsìng-tshân sui-jiân khah-ún-tīng,khah-an-tsuân,tān tsin-tsiànn bô-siánn-mih thàn;nā-sī thó-hái,tio̍h ū-khó-lîng suî-sî khiau—khì。Gún tshī khut-á í-king sǹg hó-ê puê khah-tsē mā than khah-tsē。A tio̍h án-ne a,hái-kháu tio̍h án-ne,tsia̍h thinn-kong-peh thâu-lōo lóng ē án-ne lā。)(2024.01.17 田野錄音)

(三)農業

雖然曾經萡子寮是繁忙的漁村,當地卻不乏農業的生產,主要集中於新厝地區。四湖區域的農業發跡較晚,水資源的匱乏也讓此區不易進行開墾,在清朝時期四湖區域僅有鹿場陂(現鹿場課圳),引虎尾溪支流的水,應一路供應至西螺、四湖等地,到1930年嘉南大圳完工,此地的水利建設才比較完備(劉曜華2006)。然而,日本政府為解決「米糖相剋」之問題,以三年輪作的方式配給嘉南大圳之用水,加上位處於供水邊緣範圍的四湖鄉常常面臨供水不穩等情形,故當地的農人仍以地下水為輔助之水源。

因為沿海地區的農業發展不易,農作多以一期穫和旱田為主。雖然收入有限,農業提供了非從事漁業的人另一種更為安全的選擇。社區發展協會的蔡茂昌理事長家就是一例,蔡家自日治時期開始就有土地,並會招集周邊的鄰人前來幫忙耕作,在和蔡茂昌理事長和蔡茂源大哥詢問關於水的經驗時,他們相較於漁民和養殖漁戶會直覺反應海(鹹水),反而會更直覺得提起民生用水和灌溉用水,而地下水作為重要的水資源,在農家生活中更是佔有一席之地。蔡茂源說:「井要夠深水才可以用,尤其我們這邊是海邊,所以全村只打了三口井」(2024.01.19 田野錄音)。這三口井分別位於蔡家後院、現在的萡東,還有一口位於村莊的南邊,在尚未有自來水的年代,這三口井供應了整個萡子寮的民生用水需求。也因為雲林沒有山地,使得在早期雲林沒有自己的水庫,自來水廠只好在金湖、口湖和四湖地區抽取自來水供雲林地區用水,雖然雲林有濁水溪作為淡水源,並在清朝到光復初期陸續設置進水門供四湖地區取用,然而濁水溪的水日益混濁,再加上1994年六輕提出「集集共同引水供水計畫」後,大量汲取濁水溪和清水溪上游水源,卻仍然超支和農田水利會購買水權,導致在萡子寮當地許多原先供農業用水的溝渠乾涸。雖然如今到六輕已歸還水權,但荒廢已久的溝渠仍雜草蔓生,不見水流(圖 3)。

農地的荒廢除了和水源相關,也因為在1983年起政府為控制台灣稻米的生產,鼓勵休耕,並祭出休耕補助相關政策。萡子寮當地的農民紛紛轉作成玉米等雜糧作物,在我們去到萡子寮的時候,已經沒有看到在種稻的田地了19。

雖然海水在農民的生活中看似無跡可尋,然而,和蔡茂昌先生訪談時,他也有提到萡子寮地區的土壤鹹化嚴重「原先淺淺地打就有很甜的水可以喝,現在打上來都是鹹水」(2024.01.16 田野錄音),抽取的地下水因為供作他地使用,使得鹹水入侵了原先的自來水層,更逐漸入侵到土地,為了獲取水源,自來水井也只能往更深處打。鹹水和淡水雖然在當地人的語境中是割裂的,但兩者卻在當地生活中密不可分甚至帶著因果關係。

(四)應對「水災」20

同第三節第一小節提到的,萡子寮此地時常遭逢水災。除了歷史上赫赫有名的道光大水災外,近年來也遭逢不少次因水而來的災禍。在訪談的過程中我們發現了一個很有趣的現象,在抽象地問及:「你覺得當地的水扮演什麼角色?」時,很少人能馬上給予我們一個直接的回答。然而當問及:「你對水災有什麼想法時?」通常每個人都會不約而同的滔滔不絕。除了日常先把難以搬動的大型電器墊高,他們也會在水淹入庄內的時候趕緊將東西「往上放」(尤其是冰箱和電器)、沙包擋(但常常沒用)。剩下的東西泡水了之後就只好丟掉,蔡茂昌說:「像沙發那些東西就沒辦法啦,搬不動就只好這樣」(2024.01.16 田野錄音)。在談及關於水災的記憶時,報導人們也幾乎都會指向牆上的水印:「最高水會到那裏喔」證明著大水曾經來過。

(五)信仰

萡子寮人們與水的互動,不僅發生在日常的生業和生活,也反映在其信仰中。作為整個社群的中心,普天宮主祀溫府千歲。溫府千歲信仰散佈在台灣西部沿海很多地方都有被祭祀,約莫於378年前便初次出現於台。據傳於1644年9月初一,漁民發現一艘小船漂流至岸邊,當時船內有溫府千歲神旨牌位及肅函,他們便合力將王船拖上岸後,回報並邀村民一同至海邊迎接王船上之溫府千歲回莊安奉。這尊神像的抵台時間,遠比東港東隆宮成立的時間(兩百多年)還久,是故村人很驕傲地稱普天宮為溫府祖廟。而原先由海邊出現供奉的神尊一直到乾隆年間才正式建廟。隨著萡子寮聚落的三次遷村,此廟也經歷了三次遷移。最開始是在現今的外傘頂洲建立的小草廬,後來隨著村子遷移至距萡子寮漁港 500 m 處,如今仍可以遠眺當初的小廟。1846道光年間的大水後,遷村至今所在位置,而普天宮也正式落腳。

除了其起源與水和海的性質息息相關,我們也能在廟的陳設中發現不少關於水的神蹟。舉例來說,普天宮的廟門朝西面海。廟殿裡的廊柱總共有八對,與海有關的包括:左側由裡數到外的第六根刻著「普奉溯南鯤溫府兮霛鎮守」、第八根刻著「普浚盪恩波萬眾民生肩賴」。右側由內向外第四根刻著「天傳玉旨漁村香火萬年新」,第六根為「天威揚四海萡寮永慶平安」(如圖3)。正門的對聯左聯為「普濟蒼黎萬頃恩波椽萡子」,右聯為「天開聖域千秋祀典溯鯤身」。

溫府王爺的司掌雖然不以水為主,但依舊在萡子寮留下不少與水有關的神跡。就集體的層面來說,溫王爺1845年據傳於海嘯中庇佑了逃入廟中避難的當地居民,而其餘罹難者則被埋葬於如今的三姓寮公墓,並勒石紀念「萬善同歸」(萡子寮普天宮管理委員會2019:11~13)。另一則神蹟則與海難有關,1973因為天氣造成的大海難,造成50多村人集體去世。但其實溫府千歲早有藉由乩身警告萡子寮的人當天不要出海,可一到出海那日,漁民見晴空萬里無雲,為了討生活還是出海了,沒想到中午過後便突然狂風暴雨,造成意外。就個人層面上21,作為過往的漁村,許多村人都會在出海前前來求籤。村人們談到過去的記憶,也總是或多或少的將溫王爺與西面的那塊碧海做出各種連結;抑或者談到幸好有溫王爺保佑,淹水或海水倒灌,到了廟埕前就會退去了等故事。

事實上,庄內與水有關的信仰不僅有溫王爺。溫府千歲雖然是從海上來,但司職還是為巡撫。萡子寮當地主祀的海神是位於漁港邊的水仙尊王。而台灣常見的海神信仰──媽祖,也並沒有在村中缺席,在普天宮和海天宮也都作為陪祀庇祐著人們,位於村頭的普碧寺也供奉著臨水夫人。此外,萡子寮的廟門都向西,也就是面向大海。根據普天宮廟公所言,雖然廟址是人選的,但廟門口的方向依舊是神明透過乩童來決定的,祂們看顧著海,這片巨大的水,也看顧著庄裡的人。除此之外,我們也能從廟宇捐獻名單中看到萡子寮人與漁業緊密的連結的關係。

龜山島「同漕海」(kāng tōs hái)的人們,常以該船隻名義捐款給廟宇,以祈求漁獲量增多(王崧興 1967:90-91)。萡子寮也是如此,我們可以看到以船名,電筏為單位的捐獻名單(圖 4);也正如老船長所言的:「討海的人,因為水太不好說了,所以都會拜拜請神明保祐22,有賺回來就會捐錢蓋廟。」另外一個和許多台灣鄉村類似的是,漁港邊也有同歸公作為村中的陰廟信仰。不過根據村人強調,該處特別供奉的是海難者或是打魚時所打撈到屍骨,顯現出水和當地信仰的交織與特化。

治水的能與不能

如同我們在許多文獻中所看到的一樣,水資源管理,特別是「治理」是現代人們與水互動的主要方式(Wagner 2010)。又加上近年來基礎設施人類學的興起,許多民族誌都以水利基礎設施為研究對象。無論是透過公共供水網路來建立水利公民身分(hydraulic citizenship);巴拿馬運河這條大溝,展現出的人定勝天和貿易勝景,與潛藏著背叛的非人行動者與剝削的香蕉種植園;抑或是胡格利河的治理樽節政策的關聯性,都可見到水的治理實際上具有多重的面向(Nikhil 2017;Carse 2014;Bear 2015)。作為一個臨水之地,水利基礎設施當然沒有在萡子寮缺席,甚至是當地人們主要與水互動的方式。在這些治理措施中,我們又可簡單分為兩類:治理「淡水」的萡子寮抽水站和治理「鹹水」的海港堤坊與航道抽砂工程。這些不同手段,也都深深地影響著萡子寮人們與水的關係,形塑著他們與水的日常。

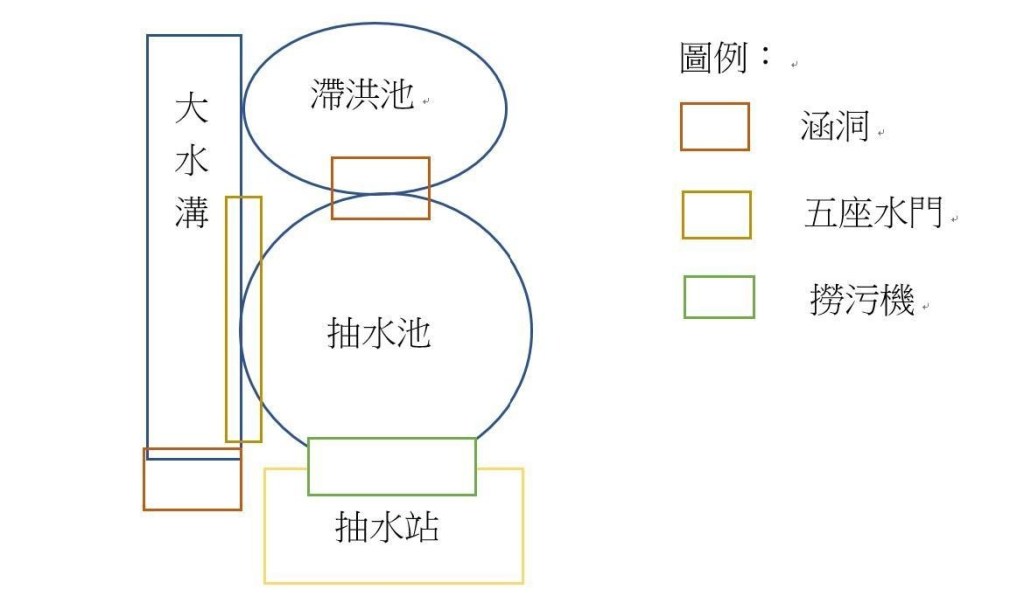

(一)萡子寮抽水站

1. 蓋好了,就不做大水了

若是提到「治水」(tī-tsuí)或是「管理水」(kuán-lí tsuí),萡子寮人們都會馬上要我們去抽水站看看,許多人的故事中對「水災」的認知也以抽水站的建為分界,正如淑芳姨所說的:

「蓋好了,就不淹了,不做大水了。」

(khí-hó,tio̍h bē im,bē tsò-tuā-tsuí a。)(2024.01.17 田野錄音)

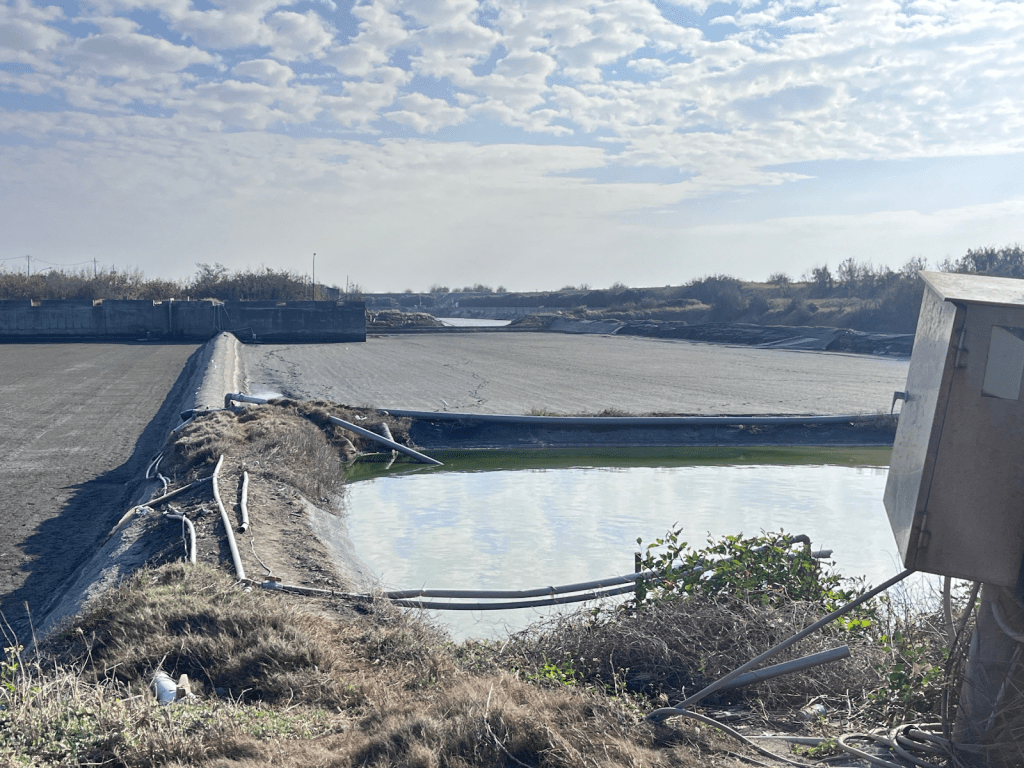

萡子寮抽水站,和主要的聚落有些距離。由村口轉彎、上橋,轉往雲林131-2鄉道一路騎,周邊可說是荒煙蔓草,偶爾看到幾塊光電板躺在田埂上。後來我們才知道,這樣的空是有緣故。如今的萡子寮抽水站暨蓄洪池,過去曾是聚落的墓地,本來就不太有人居住;再加上因為蓄洪功能和水土保持的必要,周遭的各種養豬場、魚塭也相繼被徵收,才形成如今孤單坐落於鄉道旁的光景(圖 4)。

除了本來就人煙稀少外,這裡之所以成為抽水站和滯洪池,正是看中其低窪地勢。下大雨時,水勢會自然地匯聚至此。抽水站負責抽取和排出的大排(大水溝)是天然形成的海水溝,同時也是萡子寮當地民生、農業、漁業廢水主要的注入地。萡子寮抽水站的主要設備有一台過濾垃圾的撈汙機、五座水門、五個海邊閘門以及位在抽水站內的五台抽水機(分布見下圖5),並由三個工作人員輪班負責。這座抽水站主要負責東邊的下崙大排和西邊的萡子寮支線,兩條排水溝在萡子寮抽水站匯聚。前者經過萡子寮、下寮、三姓寮、飛沙、廣溝、三房、五塊厝;後者經過萡子寮、廣溝、鹽水窟、三條崙、溪仔崙。保護面積1000公頃,照看著約莫4000人的日常。

具體來說抽水站的實務操作可以分為下大雨時和一般時。在下大雨時,大排的水會因為自然的高低差往滯洪池流,為了平衡兩處的水量,操作員會開啟大水溝和抽水池之間的水門,同時也會開啟抽水池和滯洪池之間的涵洞,以利積水進入抽水站,進行抽水作業並在日後退潮時排進大海。在大雨來襲前,操作員也會先抽乾大排和抽水池的水,並在大雨來襲時,以兩個小時為單位輪流啟動五台抽水機。倘若真的遇到機組無法負荷的情況,操作員會通知普天宮廣播,請居民將東西移到高處放置。在日常沒有大水的時候,抽水站的例行作業則是將將排水溝的水放入抽水池,最後藉由水閘門排入海中。雖說這是理論上規定的作業流程,但如今抽水站的日常裡卻時時刻刻在進行著一項額外的抽水工程。

因為八月的海水倒灌事件,滯洪池與內池的涵洞間有了裂痕,不斷會有水滲入。為了保持安全的水位,操作員們如今每天得額外開起抽水機抽乾滲水。抽水作業必須作配合雨季和潮汐,也因此工作量有淡旺季之差,本次田野調查進行時,恰逢冬季少雨,因此操作員們可以很輕鬆隨意地帶我們閒逛;但倘若遇到雨季或是颱風來襲時,即便是半夜,他們也得從村內家中立刻驅車前往抽水站待命。

這樣的責任感,源於自幼生長在村子和水體的熟悉。雖說抽水站隸屬於經濟部水利署第五河川分署,但實際上是由雲林縣政府水利處發標由外包廠商經營。抽水站建好時,廠商商請村長協尋當地人擔任工作人員,雖然不需要證照但時不時會有人來抽查工作流程。因為地方的水利狀況充滿了不確定性,唯有當地人才得以掌握。正如操作員阿福不斷強調的:

「你不是這個村莊的,你根本不了解水,你沒辦法啦(lí bô-huat-tōo)

[搖手]。你叫從台北來的公司下來,沒辦法啦(bô-huat-tōo)[搖手]……看圖是死的(khuànn tôo sī sí é),操作是活的23」(2023.10.22採訪資料,粗體為筆者所加。)

這種由地方人士控制水利系統的現象也多見於台灣其他地區。與萡子寮鄰近的口湖地區24,其水利會和水門工,同樣也是由「熟悉地方地景、人文的人加入管理的行列,以獲得較一般科層管理高的效度」(郭沛軒 2016:71)。

抽水站興築起來後,很確實地改善了萡子寮過去每逢下雨必淹的情形。過往倘若遇到大雨,起碼要三天才能讓水勢自然退去,但如今基本上居民區都不再受大雨所苦,即便真的雨勢過大,最多也只會持續半天。我們主要集中在五六十歲的報導人們都不約而同地說:「淹水,那是小時候,抽水站蓋起來以前的事情」。

2. 抽水站抽不了的水:天災與人禍

抽水站的設置與作用是萡子寮人都有目共睹,基本上都對其抱有正面態度。可稱得上成功的基礎設施和治理手段。可即便如此,抽水站也有失效的時刻。同樣再次回到八月的海水倒灌,起初在未明白「淹水」和「海水倒灌」的差異時,我們向技術人員阿福問起這起事件,他急忙和我們說明那並非是淹水,不是他們作業不當,是海水倒灌,是「我們抽水站沒辦法處理的事」。

「我們管的是下大雨、颱風的淹水啦,阿海水倒灌那個也沒辦法啊,要幫忙,但是那個就不是我們可以預防的,就天災啊」(2024.01.16 田野錄音)

還原整起事情,其實是因為藍月造成的超級天文大潮,讓海水越過港邊堤防衝往內陸,甚至越過水門直接「落下去25」(lok lo̍h-khì) 滯洪池溢出。萡子寮漁港地勢先天較低,又有地層下陷,才會造成新聞中水鄉澤國的場景。但事實上,水勢主要也未進犯萡子寮聚落,並未影響大部分村人的日常生活。即便滯洪池的水溢出,最多也只漫到抽水站的門口罷了。

雖然下雨和颱風的淹水是抽水站的權責,基本上都能解決,可仍會發生人力所不能及之時。舉例來說,2018年的8月23-30日因熱帶性低氣壓與西南季風輻合產生劇烈降雨,讓台灣西南區域多地傳出淹水的消息,萡子寮也不例外。阿福描述,當初豪雨預報發出時,萡子寮抽水站在下午四點就開始進行預抽作業,將大排的水抽至見底。約莫五點初開始下雨,雨勢之急,他形容:

「雨下來吼(hōo lo̍h-lâi)吼,我可以說用倒的。那海溝,在走……那個水在流(tsuí tī-leh lâu),是用跑的(sī iōng tsáu-ê)。」(2024.01.16 田野錄音)

因為積水速度遠高於抽水機的效率,即便抽水機全速運轉,水勢還是越升越高,抽了十天水勢才終於退去。這也並非他不努力,責怪任何人,無論是當時的總統蔡英文,抑或是第一線的人員都沒合適,因為這就是「天災」(thian-tsai),不是「人」可以控制的。水的不被治理,除了這種突如其來的天災,還有因為天然地理條件之故。許多「淹水受災戶」,原先就居住在地勢相對低漥的海邊地區,即便已經事前發出預警和預抽,但因為天然地勢使然,「該淹的還是會淹水」。

上述描述的是意外的「天災」,但實際上水的不能治理,也有「人禍」。舉例來說,前述提到涵洞的破裂,八月水勢退去時,抽水站便立刻向上提報,但時至田野調查進行的一月仍未見有人來修理。另一起例子則是2021年的淹水,因為海水水門前的箱涵被泥沙淤積堵住,使其無法開啟,滯洪池的水進而連帶無法順利排到外海。這些泥沙淤積同萡子寮漁港的淤沙一樣來自北邊的工業巨獸六輕,即便呈報也在行政科層間拖沓,使其成為近年來唯一一次的大淹水。

(二)萡子寮漁港的海堤與航道

自清領年代開始,雲林沿海地區就飽受海水而禍。舉例來說,漢人拓墾紀錄以來規模最大的水災就是發生在道光25年的口湖大水災,也因此形塑了當地特殊的萬善信仰和「牽水車藏(狀)」儀式(郭沛軒 2016:32)。位居口四湖交界的萡子寮也不例外,許多人也在該此水災中喪生。即便到了日治時期,政府對於海堤的興築也並未太過上心。主要為嘉南水利會及台拓株式會社所建之防潮堤,此類防潮堤均為低窪土地,其目的僅在不使海水漫溢,鮮有保護之效。國民政府來台後,也是因為多次颱風潰堤26才開始復舊興築(仇德哉等編1978:101)。

因台灣西南沿海為沙岸的地理性質,再加上海上的外傘頂沙洲,雖然風浪小,但萡子寮漁港自設立開始就有淤沙的疑慮。因此在建港前有多組團隊前來勘查判定,舉例來說,1970-1972的試驗中,台灣省漁業局認定因為泥沙淤積程度堪微,因此同意建港;1977年也有日本專家宣稱經六年探測出海口並無漂砂淤積,海岸部分淤積也會有海水流速的緩衝(ibid:50、57)。雖說如此,在萡子寮漁港啟用後,卻還是一直遭逢著港口和航道淤砂。1985-1986年已經延長了北防波堤240公尺和進行局部疏濬,仍未解決漂沙;甚至在1991-1995年間的「第二期台灣地區漁港建設方案」也進行了大量的修築擴建工程(臺灣漁業及海洋技術顧問社編2003:22)。

因為外傘頂沙洲近年來連年以5-15公分向內陸移動,再加上六輕工業區設立間接造成帶來的漂砂增多。萡子寮漁港的航道如今也是淤砂嚴重,當地人民也對此多有不滿,並向無論是地方或中央政府求助,可改善力度有限。2005年,李進勇擔任代理縣長時,並曾向中央爭取1.3億元試圖改善航道,直至2015年才獲通過動工(葉子綱 2015)。又如2012年,副總統候選人吳敦義拜票時,就曾許諾中央補助7000萬元疏濬,可雲林縣政府水利處則表示未獲款項(葉子綱 2012)。

回到田野現場,漁港的問題如此嚴重,口湖鄉長李龍飛表示全肇因於荒腔走板的「拋沙固土」政策,造成了如今雲林漁港的氣口(khuì-kháu):菸蒂、檳榔、酒瓶、保麗龍和垃圾堆棄置,了無生氣的港邊設施。而第一線依海而生的人們,無論是養殖戶的淑芳姨或是兩位船長,也都精確地向我們指認漁港南北堤的問題,延宕的工程、地方派系政治的混淆和行政體系的拖沓,都讓對於海水的治理未見起色,無論是何種黨派,牽涉到這種工程,裏頭充滿肥水,但就是無人願意好好「治水」。

這裡海水治理的未見成效,形成原因十分複雜。在人民的眼中,這是因為地方政府不做事,都把錢「汙」去了。可在地方政府官員如李龍飛的眼中,認為這是個國家尺度的問題,他作為一個鄉長的工作僅只是

「清水溝(tshing tsuí-kau)、修理路燈(siu-lí lōo-ting)、收垃圾(siu pùn-sò)的人」(2024.01.17 田野錄音)

這些問題,應該交由地方縣政府乃至立委的層級去處理。而在雲林縣政府實際作為方面,因為經費有限,縣政府每年只能進行小範圍疏濬、無法大範圍清淤,即便水利處每年都有編列一定經費處理且金額逐漸升高,由2012年的900萬漲至2023年的4200萬元,但仍然是杯水車薪,沒辦法應對接踵而來的天然災害(葉子綱 2012;林慧貞、黃浩珉 2023)。

關於地方的清淤工程,往往是當地人們情緒激動的焦點,說起來時往往口沫橫飛、拍桌、臉紅脖子粗的比比皆是。若我們追溯回本篇研究的一開頭:「政府還要這塊地方嗎?」這句話,指向的實際上是漁港整治的不力。在不同派系的報導人口中,關於整治工程眾說紛紜,有些認為有在進行但是因為施作不力,動用關係更換團隊;有些則是不信任地方政府想要自己來,但是礙於法規受限,無能為力。報導人們的口中往往出現幾個清晰的名字,但當我們回溯到雲林水利處或是工程局等公部門檔案,抑或是聽聞的承包單位時,卻往往找不到相關的資料作為佐證。這樣無法找到客觀資料的現象,或許有幾個原因。一方面是因為這類小規模標案的特性,資料本就不會徹底公開;另一方面或許是因為此地的淤沙和雲林六輕有極大的關係,政府為維護巨型財團的利益,隱蔽了這方面大型公共建設的資料27。讓此地的治理情形更加窒礙難行,也更為複雜。

撇除掉台灣地方政治的複雜性。就行政層面來看,治理的失效也和疊床架屋的科層有關係。堤防作為重要的治水基礎設施,其負責單位卻十分複雜,根據林慧貞和黃浩珉(2023)的報導指出:

若以堤防負責單位來分,漁港堤防分屬農業部漁業署和地方政府,商港由港務局、開發單位負責,水利署則負責一般性海堤。水利署副署長王藝峰解釋,水利署執掌的重點是「保護聚落」,不過如果是排水閘門壞掉,則由地方政府維護,若遇到各單位間有衝突時,就要回到內政部協調,例如要將魚塭納為滯洪區域,就牽涉到漁業署、地方政府,不是水利署說了算。

即便大家深知海水的治理,在萡子寮的這塊地方已經徹底地失效,且所造成的危害有目共睹,但面對如此現象。在地方政治與科層的迷障間,萡子寮漁港的淤沙日積月累的嚴重著,堤防依舊遠低於理論上的高度,航道逐漸萎縮,此地的鹹水相較淡水,沒有成功的被治理,依舊侵擾著人們。

(三)遠端的失效

「看圖是死的(khuànn tôo sī sí é),操作是活的」

阿福在三次採訪中都不斷提及這段話,並對台北來的「專家」抱有深深地不信任。在海港的治理中,類似的情景也發生著。當我們在採訪陳船長時,原先語氣溫和、講話語速偏慢的他聽到淤沙問題,瞬間用力拍桌提高音量,嘬了一口菸,大聲說道:

X的!我跟你講啦,這都是那些教授的問題啦。我說你一個人在看那一個電腦你就會準了嗎?沙是活的不是死的,沙會跑不是不會跑(sua sī-ua̍h- ê m̄-sī sí- ê,sua sī ē- tsáu m̄-sī bē- tsáu)……是我們在這邊捕魚的了解情形,還是你們(按:專家學者)比較了解情形。哦,你們坐在電腦上辦公室吹冷氣,你就會知道怎樣的情形喔,這個可能嗎?對不對,哪有可能的。海是活的,沙是活的誒(hái sī-ua̍h-ê,sua sī-ua̍h-ê ê)(2024.01.20 田野錄音)

當我們詢問中央政府是否針對海水倒灌進行處置時,李龍飛鄉長也表示,時任行政院公共工程委員會主委吳澤成有前來訪視過,副總統陳建仁、立委、縣長也都來看過。但目前台灣對於海水治水設計進度遲緩,且大量倚靠研究機構的專家。他們在簡易考察後回到花上約莫一年於實驗室內建立模型,可若研究案結束,重回實地對比發現結果不如預期或理想時,又得花上時間重新執行計畫,來來回回曠日廢時。他語帶輕蔑的說:

我們就看看他們這群人到底是真的人才還是庸才啦(2024.01.17 田野錄音)

從這些田野資料中我們可以看到,即便在前面兩個小結中,我們分別提到了淡水大部分情況的成功治理和海水治理的失效。看似極為不同的兩種治理手段和結果,卻共享有一個極為類似的問題:遠端治理的失效。

Bruno Latour在Science in Action關於計算中心(centers of calculation)的討論中,科學家們不斷地穿越邊界、翻轉尺度,將世界縮減尺度進到實驗室(計算中心)中把控,並進一步伸展尺度進到世界,創造實際的改變。資料的移動性、聚合性和正確性,使得遠程行動成為可能(Latour 2005[1987]:351-415;Latour 1987:215-257)。運用模型對水施作治理的傳統已久。更精確來說,這種尺度模型(scale modelling)的過程,無論是將田納西河縮小為模型帶回實驗室試圖治理,抑或是將海相化為航海圖試圖穿越風暴,都是這類例子的傳統典型(Law 1984;Müller 2009)。可遠程控制的治理高度仰賴著不失真的通訊。不失真通訊的前提取決於由異質元素組成的結構:包含機動、持久、有力和能夠返回的特使(envoy)(Law 1984:260)。治理現場的第一線,無論是阿福或是陳船長,對計算中心抱有高度的不信任,正是因為沒有這個可以及時回傳的特使。繪製抽水分布圖的專家,在回到台北後,對於地方水勢的變化絲毫不知曉。因此「遠端遙控」當然是不可能的,於是實際的治理行為,還是得由地方實務技術人員處裡。同理,坐在電腦前的教授,在實驗室裡費力的操弄著模型,卻忽略了雲林沿海地帶時時刻刻多變的自然地景,在沒有特使及時帶回最新資訊的情況下,如此的遠端治理,也當然會失效,進而造成了厭惡與不信任。

人水關係

回溯第四章、第五章和第六章,我們大致可以初步獲得一個萡子寮人與水的圖像。本章則將強調兩者之間的關係使得個看似已逐漸和水無關之地,仍不停地調整、塑造當地人對水的認知與互動。也將討論水如何透過不同的互動關係,再現於當地人的生活中。

(一)生活、寄託與不可控

誠如前面所見,萡子寮捕撈漁民的生活大多時刻都和海息息相關,他們可以算是與「海水」關係最密切的人。當我們去陳船長家拜訪的時,電視上正播著氣象預告,手機上也裝載著氣象和海象軟體。海況如何,會直接的反應到他們的出海狀況。當我們在村子裡談起要做跟「水」有關的研究時,當地人們的直覺也往往會立刻點出這些捕撈漁業的從業者,認為他們才是成天與水打交道的人。而雖然關係密切,卻也曖昧。在過去,海裡的資源豐富但同時獲取時也要承擔高風險,然而科技發達對讓遇到突發氣候的機率降低,又讓漁民可以更好掌握魚群位置。可理論上已被「征服」的海,仍有不定之處。六輕的淤沙和港口維修的遲滯,讓出海反而更加仰賴潮汐,不然如今已淤積的港口會讓船隻擱淺,反而讓漁獲量減少了。對他們來說「有海就有生活」,也是希望的所託,也因此他們針對水的情緒,往往是最強烈的。因為有海,就有生活;如果港口熱鬧了,人就會有回來的想法了:

如果說[港口]出入有處理啦,有給它控制。比如說吼,四五十個在台北工作沒有買房子租房子的,生活不好的,就會回來討海了啦(廖船長,2023.01.24 田野錄音)

被堵住的航道,也阻塞了年輕人在外生活不好的退路。漁民並不像農民一般有田產傳承,而僅能透過技術獲取海洋資源,對這些討海人而言,海的資源是和萡子寮的發展所連結的。因為生活與其密切相關,因此懷抱著寄託。

養殖漁業與水的關係和捕撈漁業也是類近的。同樣生活在港邊,相較於漁民認為海水可以「帶來」資源,對於淑芳姨來說,海水「本身」就是資源。因為地緣之便可以方便利用,加上海水的鹹度,恰好因應了現在養殖水體整體轉鹹的趨勢。也因此,漁港邊聳立的海水儲水塔被她認為純粹是斂財工具,內陸的人要海水養殖或混養所需水量,遠非超儲水塔的儲量。真的靠海水吃飯的,還是他們這些在海邊的養殖戶。坐在乾涸的魚池邊,從依舊坍塌的堤防望出去就是海了(圖 6)。海那麼近,取用這麼方便;但崩落的水泥塊依舊提醒著淑芳姨海的不可控。儘管已經會壘起沙包,但當天災真正發生的時候卻也還是折服於偉力之下。不得不在此生活,卻也不是苟延,只僅只是在此。這裡的水就是這樣,儘管苦惱,儘管害怕但仍然得生活。

(二)責任與控制

對抽水站的阿福來說,水意味著責任。無論是淹水或是海水倒灌,他說:

我們住海邊的小孩這種狀況就一定會發生,一定要有人處理(gún tuā hái-pinn-á ê-gín-á tsit-khuán tsōng-hóng tio̍h it-tīng ē huat-sing,it-tīng ài ū lâng tshú-lí )(2024.01.16 田野錄音)

這段話反映出了無奈和責任感。雖然先天地勢問題讓「水災」成為萡子寮的日常,但在現代科技的幫助下,水已經成為「可治」的客體。作為村子面對水的前沿,如何妥善的管理閘門、安排抽水機便是阿福的責任。但相較於船長們和養殖戶強調海水的不穩定所帶來的經濟損失,阿福更在意水對民生帶來的衝擊,就像他在三次採訪中一再強調的:

後面就是百姓,一定要抽,百姓你不能讓他死啊(āu-piah tio̍h-sīpeh-sènn,it-tīng ài thiu,peh-sènn li buē-sái hōo sí)(2023.10.22 採訪資料28)

也因為這樣的責任感,讓他即便是半夜,只要有跡象,也會立刻驅車由家裡趕往抽水站。對他來說,因為從小在這裡長大,加上掌管著抽水站這個現代治水利器,他了解這裡的水,所以水可以被他掌控,進而保障整個庄頭的安全。

(三)水:那是海邊的人的事啦

承第五章所言,水在農民生活中更常體現於記憶層次,並沒有直接出現在他們的生活中。蚵殼阿嬤說他覺得水是住海邊的人面對的問題,他在萡子村這邊不太會遇到。當我們問及四季民宿的老闆,他認為這裡的人和水的關係時,他更是直接回答:

種田的人(tsoh-tshân-ê-lâng)和海水不相關,只是危害。但是討海人(thó-hái-ê-lâng)重視海域。(2024.01.20 田野錄音)

水對他們的生活來說是比較遙遠的存在,而也因為這裡的淡水資源不豐和是以漁村著稱。當他們聽到「水」會直接連結到「海水」,並認為那並不與他們的生活相關。除此之外,現在萡子寮還有在以農業為主要經濟來源的已經不多,水已不再直接關乎他們的營生手段。另外,由於在萡子寮抽水站成立的現今,已經很少出現排水溝滿溢淹至農田的景象。時日帶走的不僅是歲月與記憶,還有水與他們實際互動的經驗與日常。

然而,這並不代表水在他們的生活中缺席。乾涸的水溝和現在已經封閉的井、因鹽鹼化而不利種植、遍布白色結晶的土地,都在在提醒此地伏流之水的存在。相較於如今仍有在依水營生的捕撈漁業和養殖漁業,那些居住在村內者,對於過去可以隨手撿螃蟹、蛤蜊的追憶,往往也是最感懷的。正因為實體上的缺席,在回憶裡更顯得水之沛然。

水的連鎖互動

最後,回到本文的標題:「All Actions are Re-actions」。我們前述看到各種多樣性的互動、治理和關係,事實上都是一個關係性過程。帶著情緒的視角,本節試圖對前述的材料做出一個初步的分析和統括。一個個行動(不僅限於話語)帶著流動的效應,也打造出了不同人與水之間的邊界,也打造出了人與人之間的邊界。

(一)過去的水災與淤積的港口

因為研究動機之故,我們在村內和報導人相遇時,在簡單寒暄過後都會以今年夏天的那場「淹水」開場。然而,除了直接受災戶淑芳姨、抽水站的阿福和李龍飛鄉長外,大部分的人對這起事件都並沒有太多的反應。無論是蔡茂昌大哥解釋:「淹水都是以前的事啦,現在沒有了」(2024.01.16 田野錄音);或是四季民宿老闆強調淹水的地域性:「那個只有海邊一點點而已啦,你們都看到新聞亂報的」(2024.01.20 田野錄音)。都可見到這起事件並沒有對他們的生活造成太大的影響,如此的「沒有反應(情緒表現)」,劃清了這些人與「水災」之間的邊界,水災雖然是這個地方的共同記憶,但是只存於過去式,和現在的生活無涉。導致這個Reaction最主要的Action,便是抽水站的建立。當然,作為連鎖的一環,抽水站不僅是Action,同樣也是此所經驗的諸多災害之Reaction。當侵犯的水成為了可以被治的客體,不再進犯一般村民的生活,一個基本上可以「被治」的水體便在他們的言說中浮現。

類似的情形也發生在關於漁港相關的描述上。如今漁港的沒落和過往漁港的繁盛成為了強烈的對比,大家口中的懷念情緒源自於如今漁港因淤積而造成的資源稀缺;再加上村子的再三遷移。「水是過去的事了」,不只是過去的災害,同樣也是過去的豐饒。如今的水和大部分村內人的生活都沒有直接的關係,雖然水還是充斥在他們的生活中,但他們無法立刻指認或是連結,往往是要與他們實際互動、談話,調動他們的回憶時,「水」(tsuí)這個詞才會從他們的口中湧現而出。懷念這個情緒,作為一個Reaction,是一條不停地連鎖的暫歇落腳之處。追溯到最久以前,漁港的設立所帶來的豐富的工作機會,聚落靠近海邊,也讓一般村民可以輕易地採集,帶來了村子盛極一時的經濟效用。但隨著六輕興建,漁港淤積,如今捕撈產業凋零,那些過往滿載資源的「水」也已待成追憶,成為了一些萡子寮人口中的懷念。特別是那些不以海為生的聚落內的村民,其懷念之情更是強烈,因為他們口中描述的那個與生活如此密切的「水」,確實已經不在他們的生活之中。

(二)無奈與憤慨:一種宿命和生活

無論是阿福所說的「一定會發生」(it-tīng ē huat-sing),抑或是淑芳姨說的「阿就這樣啊,海口就是這樣,吃天公伯的頭路都會這樣啦。」(A tio̍h án-ne a,hái-kháu tio̍h án-ne,tsia̍h thinn-kong-peh thâu-lōo lóng ē án-ne lā。)都可以見到他們對水的無奈,萡子寮的天然地勢如此,海口的人,勢必要面對水的威脅,這是宿命。儘管付出了努力,無論是熟悉每年農曆八月的潮汐、查看天氣預報抑或是興建抽水站,將水打造為一個可控的客體;但人力有時窮,自然仍然會逃脫出人的掌握。也因為一切來的頻繁,加上並非是人可以解決的,因此他們對於水的情緒多以無奈為主。

「就是這樣」(tio̍h án-ne )道盡了這群每日與水實際互動的人們是怎麼樣看待著水。當他們在描述水的時候,並不會特別凸顯出情緒,因為那就是生活,海口的宿命,即便有所損失,也是無奈。努力的「盡人事」作為Action,和這裡的天然自然條件連鎖,成了「聽天命」的Reaction。

可即便明白這是宿命與無奈,不代表讓他們全然接受水之害。他們依舊會感到憤慨、不甘與抱怨。在整個田野調查過程中,情緒最強烈之處往往和漁港如今的淤積和上層處裡的遲滯有關。無論是一開頭李龍飛提出的憤慨之語,抑或是陳船長在訪問時拍桌飆罵出的髒話都可見他們情緒的激動。他們也都同意萡子寮、四湖這個地方自然的劣勢,但如今狀況的每況愈下卻是長期人為不治的結果。政府科層間拖沓,治理方案失準,地方中央權責模糊踢皮球,都讓漁港的淤積越演越烈。阿福和淑芳姨在訪問中雖然沒有這麼激動地表現,但他們也都各自表現出一定的不滿情緒。當我們問阿福,涵洞的破洞什麼時候會修好呢?他輕蔑的反問我們:「你覺得呢?」,並表示有的等囉,他們現在就是只能先額外作業每天把水抽掉(2024.01.23 田野錄音)。類似的情況也發生在當我們向淑芳姨詢問他預計破裂的海堤什麼時候會修好時,她怨嘆的快速說道:

不要說這個啦,政府怎麼會做。這個偷這個啦(mài kóng tsia là,tsìng-hú tsuánn-iūnn ē tsuè,tsi̍t ê the̍h tsi̍t ê)(2024.01.18 田野錄音)

這群萡子寮的人,雖然有各自分屬在地方社會的不同社經地位和位置,但他們的不滿都指向了更上層。因為問題是大規模的,不是「我們」,無論是小老百姓、地方官員、或是抽水站人員可以處理的,所以必須要交由由更高層級的人員。「他們」有那樣的能力,也理應擔負起那樣的責任。但在現實中,一切並未妥善地執行施作。憤慨與不滿油然而生,劃分出了「我們」與「他們」的界線。那些應作為而未作為的、無論在金錢上、社會地位上、知識上、權力上更有能力的,和我們這群承擔「他們」消極後果的人。

可雖然有所憤慨,但這樣的情緒並非萡子寮生活的主調。畢竟依舊是生活,各自的人用各自的方法應對著水而來的災害,依舊依水而生,依舊在港邊引著海水、等著潮汐、盯著氣象預報。同前面所講的,這並非苟且,就單純是生活。

結語:水和情感

本篇文章有兩條主要軸線:水與情感。藉由民族誌,我們試圖勾勒出了這群萡子寮人們是如何「與水生活」的;情緒方面,透過對於當地人口述文本的擷取和分析,並以Ahmed的情緒觀點來統合這個社群與水之間複雜的關係和互動形式。那為何要在一篇人水關係或是社群研究的文章中引入情緒的視角呢?因為當地的人們與水實有多樣性的各種關係過程,情緒的視角有助於我們去解釋、統括如此複雜的現象。回到Ahmed的提問,那情緒在萡子寮究竟「做了什麼呢?」

作為一個關係性的流動效應,情緒帶起了一個的連鎖。在個人經驗層次上,情緒話語作用的過程打造了水體和再現其邊界;而在社群層次上,情緒們背後實際上帶有著政治社會脈絡,呈現當地人行動與關係中的情緒有助於將他們鑲嵌回當地的社會網絡之中,從而在空間、流動性、行動、權力和身分政治相關聯(Morrison 2020: 147)。若依循Ahmed的觀點,我們甚至可以說,因為所有的Actions都是Reactions,過去以往我們認為做為發出情緒的主體,都是在反應中成形。情緒這個流動的現象,形塑出了「與水接觸的萡子寮人」(無論是以何種角色生活在社群中)和「萡子寮的水」(無論是淡水、鹹水,有利或有害)。情緒發揮了聚合與分離的效果,將特定的人群(靠海而生的船長們與養殖戶)與(海)水連結在一起;卻也劃清了邊界,對大部分的村人而言,水如同如今遠方的海潮只存於往昔和淤積的港邊,與日常無涉。

水的日常起落脈動、潮起潮退、乾旱滿溢一如人的情緒會有起伏波動、喜悅悲傷、憤怒無助、期待失望。兩條連鎖交織在萡子寮形成了如今的景色,但必須誠實地說,一如當地人不斷說的「阿這就是生活啊」,海口小鎮的日常其實並沒有戲劇性的起落,日常裡,小鎮背後固然有暗流,但表面上卻是近乎凝固的。若我們回顧Ahmed當初提出他情緒理論所適用的材料,他所選用的材料與討論的主題多和都市、國族、網路、報刊有關,那些時刻裡的情緒起落來的更加劇烈,為了貼切描述那樣的現象,他選擇以「邊界」和「表面」(boundary and surface)來描述那樣不定的一個個身體(body)。人類學理論的發展和出現往往與區域特性和田野性質有關係,回到本文萡子寮的田野例子,雖然援引了Ahmed關於邊界打造的情緒理論,但或許,在一個日常裡近乎凝固的村子中,情緒真正做到的不只是打造邊界,更是打造了一個個實體(entity)。懷念、否認、劃分、憤慨、無奈……,這些都僅只是萡子寮人們對於水複雜的情感叢節中的一些小節點,但萡子寮的情感叢節不是憑空而生。正如萡子寮人們的情緒可以被鑲嵌回萡子寮的社群網路,「萡子寮」的情緒們實際上也應該與更大的台灣政治經濟發展環境聯繫,這是本文力有未逮之處。「情緒話語」也不僅只是「情緒滿溢之語」,如若情緒是一種能在社會互動中被感知到的現象,那些深埋在話語中的情緒,更是需要放回其發生於各個尺度的社會脈絡中才會進一步浮現。關於情緒的探問或可能更整全,才能更加有意義。

同前所述,本次研究有著諸多限制和不足之處。包括季節僅限於冬季短短的十二天,訪問人群集中在萡東村和靠廟口出的萡子村為主,更深入的區域以及新厝村的報導人皆未可及。產業方面,萡子寮社群事實上也有鹹淡水混養的養殖漁戶,村內儘管大部分的農田不是荒廢就是改做魚塭,但依舊有少量農田轉作的農民。這些田野資料有待未來研究過程中更進一步地增補。但無論如何,因為「All Actions are Reactions」,萡子寮人們對水的複雜關係、情感和互動方式也不會止步於此。在整場調查中,不同的人們也都各自期待著一種「有水的未來」,無論是藉由觀光開發、或是疏濬河道成為村裡孩子們的退路。這些都是在未來發生的可能,都旨在回應著「生於水,用於水」這個想法。連鎖的反應不會停歇,只要這裡還有人、還有水,勢必就會打造出更多不同的情緒樣貌、關係和互動形式。本文係國立臺灣大學人類學系112學年度文化田野實習課程之期末報告,特別感謝黃郁茜老師與蔡卓霖、Ataw Kaleeah(章家祥)助教的指導與帶領。也謝謝萡子寮居民蔡茂源、蔡茂昌大哥、蔡春蓮女士、抽水站蔡福先生、黃正鎮先生、興富發88號蔡船長、春天民宿蔡文進先生、普天宮代理廟公王隆智先生、口湖鄉長李龍飛先生等人對我們熱情的招待和協助。也感謝黃筱雯、許菁珊老師事先提供我們的資訊與幫帳,以及饒祐睿和楊啟翰學長二人對於本文的評論和建議。惟文責由二位作者自負。

(本文與參考資料收錄於《臺灣大學人類學系112學年度文化田野實習與方法成果專輯頁1-46》。)

註腳

- 本文係國立臺灣大學人類學系112學年度文化田野實習課程之期末報告,特別感謝黃郁茜老師與蔡卓霖、Ataw Kaleeah(章家祥)助教的指導與帶領。也謝謝萡子寮居民蔡茂源、蔡茂昌大哥、蔡春蓮女士、抽水站蔡福先生、黃正鎮先生、興富發88號蔡船長、春天民宿蔡文進先生、普天宮代理廟公王隆智先生、口湖鄉長李龍飛先生等人對我們熱情的招待和協助。也感謝黃筱雯、許菁珊老師事先提供我們的資訊與幫帳,以及饒祐睿和楊啟翰學長二人對於本文的評論和建議。惟文責由二位作者自負。 ↩︎

- 本處沒有依循中文寫作慣例,將英語詞彙翻譯,是因為我們認為翻譯無法直觀的看到 action和 reaction 之間的連結性與關係性,故下文中若是談到相關概念,皆會以英文的 action 和 reaction 表示,特此說明。 ↩︎

- 由北至南為麥寮、台西、四湖、口湖。 ↩︎

- 詳見該文p.40 表2 ↩︎

- 事實上該研究領域的文章成果頗豐,但因其討論主軸與本文略有不同,故不多加以贅述。相關研究可詳見《第五道浪之後:阿美族水下獵人的海洋知識與傳統海域的保育與管理》(蔡政良 2023) ↩︎

- 如該書 p.18 註腳1 ↩︎

- 如同她所強調的, Culture Politics of Emotion的任務非闡明「情緒是什麼?」,而是在說明「情緒作了什麼?」(What do emotions do?)(2014:4) ↩︎

- 這個身體不光是身體性(bodily),同時也關乎哲學上一個主體之「體」的形構。 ↩︎

- 必須致歉和加以說明的是,本文的研究取徑相較過去結構功能論式的社會人類學式寫作更加著重關係性,條框、社會部門分類式的寫作反而有礙關於水之情感、關係和互動的開展。正如

Andrew Beatty(2019)強調人類學關於情緒的研究應該更強調敘事(narrative)的重要性。甚至在民族誌章節中理應出現一個又一個精采的「情緒事件」(emotional episode),但奈何此份研究為兩位作者的初次民族誌寫作經驗,在架構設定上參考了具社會人類學色彩的《龜山島》,而非敘事觀點的書寫呈現張力,這點必須加以說明致歉,也是本篇文章未來可進一步修改之處。 ↩︎ - 此處,我們姑且以「水災」來統稱所有由水造成的災害,但對當地人來說,水災多指涉淡水肇因之災,將會在後續的民族誌內容中提及。 ↩︎

- 因為身處交界帶,許多報導會將其陳述為口湖鄉箔子寮漁港。 ↩︎

- 此段資料為楊啟翰學長於111-2漁業與海洋人類學小田野期間報導人之口述資料,感謝學長慷慨提供引用 ↩︎

- 關於雲林地層下陷的原因眾說紛紜,最常見的說法認為是養殖漁戶抽取地下水養殖所造成的。但環團則認為並將超抽地下水的原因指向縣內最大的六輕工業區耗用過多地面水,迫使農民必須抽取地下水灌溉(雲林縣政府 2010)。也有說法認為鑿井抽水並非地層下陷之故,而是因為河砂工程;也有人認為是高鐵施工的地基才抽掉的大量的地下水(何俊頤 2019:2;何俊頤 2020:153)。然而地層下陷的原因並非本文的主要討論議題,此處僅表這現象,有待未來做進一步的討論。 ↩︎

- 抽水站技師口中的「海水倒灌」,根據中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任所言,正確科學上的稱呼為「暴潮」(storm surge)(林慧貞、黃浩珉 2023)。但本文依循報導人的稱呼,仍以「海水倒灌」稱呼此現象,特此加註說明。 ↩︎

- 本文所提及的報導人除地方公眾人物如蔡茂昌、蔡茂源先生,口湖鄉長李龍飛外,皆做了一 定程度的匿名化處理,以保障報導人的利益。 ↩︎

- 此事件將於後文提及 ↩︎

- 漁民加入漁會會員以參加勞健保等保險 ↩︎

- 亦即從事養殖漁業 ↩︎

- 這或許和時值冬季處休耕期有關,但多位報導人也都表示,當地即便種作也是以雜糧領取轉作補助為主,戶數甚少。 ↩︎

- 關於系統性、官方的治理,詳見第六節,本小節材料主要描述個人層次上對於水災的應對。 ↩︎

- 此段資料感謝何昀瑄、蔡耀陞同學的慷慨提供。 ↩︎

- 此地關於漁民的信仰行為除了捐獻外,早期的漁民多會來普天宮解籤,但近年來銳減。蔡茂昌先生認為是科技進步使大家不再倚賴神明力量。這樣的觀點與Malinowski(1948)在Magic, science, and religion and other essays中類近。Malinowski強調「迷信」的出現是為了填補因未知帶來的恐懼和緊張感。初步蘭群島中位於內陸潟湖的漁夫們因為具有較多的經驗法則可以遵守,且水勢相對穩定,因此形成了一套比較完善,且「不迷信」的捕魚相關知識體系;相反的,若是得出海打魚的初步蘭島人們,因為面對巨大且未知的海洋,反而衍生出了不少「迷信」的習俗。 ↩︎

- 此段資料有賴蔡卓霖、Ataw Kaleeah(章家祥)助教與黃曉雯老師於地方預調時的採訪,感謝他們慷慨提供。 ↩︎

- 郭沛軒(2016)的田野範圍是其基於萬善信仰、地理特性和人際網路的交織下而劃定出的「靠海村落」,但本文為行文容易理解,先大致上以其地理範圍「口湖地區」稱呼,詳細內容還望參照原文。 ↩︎

- 意:裝進去、丟進去 ↩︎

- 如1971挪定颱風和貝絲颱風(劉曜華等編 2006:48-49) ↩︎

- 這部分的想法感謝黃郁茜老師和蔡卓霖助教的提供。 ↩︎

- 此段採訪材料再次感謝蔡卓霖、Ataw助教與曉雯老師的慷慨提供。 ↩︎

Leave a comment