蔡卓霖(臺灣大學人類學研究所一年級)

自上世紀石油危機以來,世界各國開始積極尋找替代石油的能源方案,而臺灣也在本世紀初開始加入再生能源的發展行列,風電機、光電板等建設逐漸在臺灣南部鄉村中出現,大幅改變地方地景以及人與土地的關係。四湖鄉也是其中之一,反對再生能源建設的「四湖鄉反風吹自救會」開始在村落中展開抗爭論述,然而這些論述卻與居民的生活經驗呈現矛盾而斷裂的關係,也形成了地方人群之間的緊張衝突。本研究試圖打破普遍將抗爭論述視為利益與政治工具的觀點,而強調論述與經驗的矛盾關係是來自四湖鄉悠久歷史中一系列發展失敗所形成的複雜情緒,這個過程中,再生能源地景又如何扮演一種感官媒介,構成了當地居民的主體性想像。並且,我同時強調風作為方法的觀點,指出風做為四湖鄉自古以來便形塑著地方性的行動者,是如何串聯當地居民的論述與想像,並反映當代全球氣候變遷情境下地方居民與土地之間感情的變化。1

前言

那是一個雲層稍濃、潮濕悶熱但帶有些微秋意的十月下午,我從高鐵雲林站下車後買了一杯咖啡,並重新組裝我向朋友借來的腳踏車,背起因裝著相機袋子而過度臃腫的後背包開始往太陽落下的方向騎行。這趟路途有些遙遠,準確來說有三十七公里,一路上幾乎盡是原野農田,沒有幾棵遮蔭樹木,再加上越往西越發強勁的風,以及空氣中不斷奪取我身體水分的鹽,整個路程似乎永無止盡,令我焦慮又疲憊。直到我停在一座高架橋下陰涼的影子補水休息時,發現地平線遠方升起一個異樣的光點,模糊的閃爍著,我隔著柏油路輻射熱造成的視覺扭曲凝望了很久才發現,那是一座風電機,緩緩地轉動著,我告訴自己:「到了。」

萡子寮是雲林縣四湖鄉西南方的沿海村落,我在2023年十月初次到訪時,一路從虎尾騎腳踏車經過土庫、褒忠、元長、四湖等鄉,雲林縣各個鄉村聚落之間的距離遙遠且分散,一路上幾乎都是相同的田園景緻,令我的時間感隨著新陳代謝一起消失。然而風電機突然在地平線上出現的那一刻,打破了這種地景感官的連續性,不知是將我拉回現實抑或是將我推進虛幻,因為風電機潔白俐落的苗條外型,以及那似乎永不停止、永不埋怨的轉動,殷勤的令人發毛,在純樸的田園景致中顯得相當詭異。

這種奇異的景致令我腦中浮現史塔倫哈格(Simon Stålenhag)《迴圈奇譚》一書中的畫面(Stålenhag 2021),寧靜樸實的鄉村風景中,冰冷巨大的高科技遺構在原野中轟鳴,不清楚如何、為何運作,從哪裡來,又將往哪裡去。《迴圈奇譚》是一本虛構概念藝術的繪圖集,描述 60 年代瑞典政府在一個原野鄉村地下建造世界上最大的粒子加速器,林立無數怪異設施並引發奇異現象。該書不只是一部科幻概念藝術的典範,也表達當代社會從工業革命以來,高科技人造物與人類生活的土地之間的矛盾,特別是在生命政治國家、經濟自由主義的驅使下,城鄉在經濟、技術與權力的差距越來越懸殊,導致這種科幻的場景越來越貼近現實。

雲林四湖鄉也是在這樣的情境下逐漸被改變了地景,四湖鄉自 70 年代開始人口嚴重外流,台灣產業轉型的同時當地缺乏工業建設與就業機會是人口負成長的主因(劉曜華 2006:242)。長期缺乏中央政府關注也缺乏基礎設施建設的四湖鄉,一直到 2000 年後才隨著台灣能源轉型的趨勢,逐漸在當地出現嶄新的高科技再生能源建設。諸如光電板、離岸與陸域風電機等,這些設備大幅改變了四湖鄉的地方景觀,特別是沿海村落,荒棄農田被光電板覆蓋、沿海道路風電機成排林立、外海風電場和麥寮六輕廠天際線與村落遙遙相望。當我信步在沿海沙灘,數公里外的離岸風電場被海面上的水氣模糊扭曲,六輕廠房在更遠處如一艘巨艦漂浮在海中,閃爍詭異光芒並升起冉冉輕煙,蚵農的吊架就在岸邊不遠處。數千根竹子搭建成的蚵架、近百座潔白矗立的風電機、和遠方六輕寥寥幾根煙囪的景色摺疊在一起,彷彿類似的材料,以類似的方法安插在這裡。這樣的景象作為沿海村落居民日常的景象,究竟居民們是如何想像?想像這些事物的意義?想像自己土地的將來?

與此同時,再生能源建設在臺灣鄉村中已經掀起巨大爭議,在「2025非核家園」政治願景下,民進黨政府積極鼓勵能源廠商進駐鄉村投資,共創「雙贏」(民主進步黨 2011);但在許多地方人民的視角下,這無疑是掠奪土地、圖利廠商的舉措,使得地方抗爭活動開始頻繁出現。而四湖鄉也有這樣的抗爭活動,即「四湖反風吹自救會」,由會長吳連進召集,立志與達德能源這家廠商「對抗到底」。如其名,反風吹自救會是針對風電機建設為核心的抗爭,尤其是陸域風機是最主要的抗爭對象,然而,自救會的抗爭論述中,時常混雜著光電板與離岸風機相關的議題和看法,這些嚴格來說不同主題的論述互相借鏡、彼此建構一個巨觀的「地方」理念。但這些抗爭論述同樣有其弔詭之處,除了許多值得深入查證的科學研究案例以外,最匪夷所思之處在於許多風電機造成的負面經驗:噪音、眩影、電磁波等,只存在於抗爭論述中,卻幾乎不存在於居民的真實生活經驗中。這種論述與經驗的矛盾斷裂使得抗爭論述往往僅只被視為政治立場鬥爭、或是索取賠償和利益的管道而不被重視,甚至冠上汙名。

但隨著我在田野調查間的觀察與訪問,我逐漸了解這種斷裂的意義,它指出了地方居民對家鄉未來的想像,試圖論述尚未存在的、甚至是不願存在的經驗,這些想像並不是臆測或幻想,而是深刻關切四湖鄉世代歷史脈絡和生活記憶的想像,而風電機作為一個不容忽視的地景行動者,成了乘載和展演這些想像的媒介,透過對風電機的論述,當地居民表達了關於過去記憶以及深刻情緒的想像。

這種抗爭論述與鄉土記憶的連結絕非個案,事實上自從上世紀石油危機、京都議定書的簽署之後,再生能源產業襲捲整個全球南方,造成巨大的經濟與政治結構影響,是整個全球轉向新自由主義經濟的一項關鍵產業,再生能源也因此無疑成為當代人類學研究的關鍵議題之一(Boyer 2014)。而風力發電更是其中極為特殊的類別,這種發電技術將不穩定、難以捉摸、無法清楚體會的原動力——風——轉換為穩定的、可以捕獲的、清楚計算的電力。風是一種非常特殊的環境要素,往往需要在峽谷、海岸等特殊地景環境中才能保持足夠發電的推進力,這些特殊的地理環境往往也造就特別的社會文化,四湖鄉也不例外。作為臺灣最西邊的土地,四湖鄉不僅屬於臺灣稀少珍貴的平原地形,也擁有強勁且持久的東北季風,這些特性塑造了四湖鄉獨特且艱辛的歷史,也嚴苛的塑造了當地人們刻苦剽悍的民族性。這些特質都將透過風電機的出現,反映在人們的抗爭論述和地方想像之中。

綜觀這些敘述,本研究從風電機在四湖鄉原野地景中弔詭的存在感出發,試圖了解這種景觀是否影響了當地人們想像風電機的方式。而我以為期十二天的田野調查,在四湖鄉萡子寮為主的區域中聆聽各種不同的聲音,廣袤原野中咆哮的風聲、風電機陰沉無機的低鳴聲、以及居民憤慨的抗議呼聲。透過四湖反風吹自救會的抗爭,瞭解人們如何形構論述,我在本研究無意探討抗爭論述的科學真實性,而是試圖了解這些論述方式的背後意義、以及論述又為何與居民的身體經驗斷裂,從而進一步嘗試了解當地人如何透過風電機論述自己對家鄉不同的想像,這些想像是如何與四湖鄉風蕭蕭的歷史記憶有關。藉此為臺灣目前仍相當缺乏的陸域風機調查研究添增新的討論面向,並試圖指出政治立場和經濟利益並非唯一且主要的抗爭目的,而是一系列發展失敗和局勢變化所累積出的複雜情緒。

文獻回顧

想像如何論述?這兩個概念雖然一直到近代,才逐漸被人類學視為主題進行研究,然而這些概念長期以來都交織在許多人類學的核心概念之中,並在不同理論框架中扮演著不同層次的角色與思想。以下我將首先展開論述(discourse)這個概念,從Arturo Escobar討論西方世界如何對第三世界國家製造發展論述,以了解國家論述如何形成治理的手段,綜合Dominic Boyer對當代環境研究提出的關鍵看法,點出兩者如何協助我們理解四湖鄉整體的發展脈絡。同時參考Brenda Farnell和Laura R. Graham的田野方法論,了解語言人類學的核心概念如何彌補發展理論的問題,協助我們理解當地人論述再生能源知識的方式。

接著,我將整理近代人文學科對想像(imaginary)的討論,尤其主體性想像如何形成群體中關鍵的能動性,並且延伸到Tim Ingold對地景經驗的討論,說明地景本身是想像所建構的、也是建構想像的過程。

最後,我將分析近代環境人類學極具啟發性的民族誌作品,說明「風」如何同時作為一種主體和方法,並且能夠串連四湖鄉地方論述與想像之間的對話。

(一)論述與話語性(discourse and discoursive)

人類學的田野工作長期以來都和論述(discourse)息息相關,不過在不同的理論取徑之下,論述也呈現不同的理論層次和意義。其中,語言人類學更重要地指出,論述中心的田野方法論有助於人類學家關注語言的形式和過程,進一步和社會中心或心理中心的結構論區分,並將語言視為一種社會實踐,其目的在於表達一種超出字面語義能指涉的社會意義(Farnell & Graham 2014:392-393)。而本研究所關心的論述,是同時受到國家對再生能源發展的論述、以及當地人論述再生能源的科學知識與經驗所啟發的,我將同時說明國家社會結構和地方經驗這兩種不同層次之間的論述關係,以及相關理論能夠對話的方式。

四湖鄉在受到國家發展論述的影響之下,形成了以再生能源建設作為地方治理手段的現象(呂欣怡 2022:125-126)。國家發展論述對地方的影響在Escobar(2012[1995])的研究中說明了全球化趨勢下的治理效應,主要是戰後西方世界對所謂第三世界國家創造的「不發達」論述,發展建立在諸如這些概念所形成的西方論述霸權之中,將非西方國家論述為一個落後的、人性不足的、充滿「問題」的地方,並必須複製西方既有的社會圖像來滿足這些需求。運用了上述的概念,Escobar在討論第三世界國家的發展過程中關注了論述的實踐和效果,並建議三種應關注的面向:(一)歷史條件,即字面上的國家發展策略的歷史背景。(二)論述結構,即發展策略的各種論述元素之間的關係,發展就是透過這一系列關係在系統性地生產它所論述的對象。(三)發展的部屬,指發展過程的一系列話語性策略,諸如將特定事物對象問題化、專業化和制度化,並對地方產生實踐性的影響(Escobar 1984)。

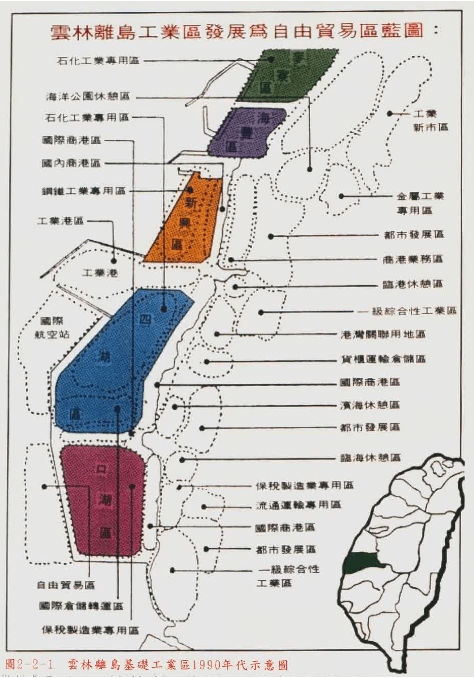

透過這種系統化的方法,我們能夠更清晰的脈絡化四湖鄉發展歷史與國家論述間的關係。本世紀初,雲林沿海四大工業區興衰對當地人口與經濟結構造成巨大的影響,可工業區的發展計畫卻因臺灣整體經濟轉型而以失敗告終。然而,幾乎同時間,2005年台電開始推動的「風力發電十年發展計畫」也計劃在四湖鄉進行第二期陸上風電建設,卻引領著一種新的發展論述。

不同於Escobar以國家為中心的論述出發點,Boyer(2014)一文指出了「能源權力(energopower)」暗示人本中心主義和生命政治學的重新思考。該文章是當代環境人類學研究轉向的重要指標,他首先對人類學關於「能源(power)」的研究進行理論史的梳理,指出當代業已邁入第三代的能源人類學思潮,其重點在於上世紀70年代石油危機造成了已開發國家的石油經濟結構崩潰,「中東問題」也挑戰了西方大國慣常的凱因斯主義經濟,這促進了新自由主義經濟的發展。從這個角度來看,當代的能源論述已經不只是生命政治國家——如傅柯所說——以人口的身體與生命治理為核心的觀點,而同時為了確保珍貴能源能保持豐沛和運作,即,能源權力(energopower)與生命權力(biopower)並非對立,而是歷史所促進的、互相交織的國家治理結構。

Boyer並不完全採用存有論轉向學者的角度,他強調,能源權力作為一個概念,試圖作為論述、物質性與歷史過程之間的橋樑,應關注當代能源權力的知識範疇多重的形成過程,也就是「能源(power)」如何扮演從生命權力過渡到能源權力的媒介。同樣關注發展,Escobar和Boyer採取不同但並非對立的角度解析國家論述,前者關注戰後所形成的國家權力結構,後者則更關注能源在這個過程中扮演的媒介角色,他們並且都同樣注重歷史過程,也同樣都和傅柯的理論進行對話。Escobar主要受「知識型(épistémè)」的概念啟發,進而分析發展論述如何形成和如何作用;Boyer則是更仔細梳理生命政治學在當代歷史情境下的意義,並且強調能源在當代社會結構中扮演了關鍵角色,使得生命政治學的思考也必須進一步和能源對話。

雖然Escobar和Boyer的觀點都能對四湖鄉當代處境提出關鍵的分析洞見,但這兩種理論取徑都比較採取結構的分析,這種由上至下的觀點如同Escobar(2012[1995])著名的著作Encountering Development在17年後再版的序言中,作者重新反思了1995年對「後發展(post-development)」概念所下的結論,特別是回應了批評者的看法,這些批評者認為後發展理論過度看重發展論述,而忽略了現實中策略和制度的實踐之間混合的、不均質的差異,甚至因此過度浪漫化了草根群體,而未注意到地方社會中也存在著「抵制反發展」的行動者(Escobar 2012[1995]:xiii-xiv)。

這些批評所描述的變化也都能在四湖鄉的田野經驗和既有研究中看見,例如反風吹自救會的反發展論述並未被所有當地人接受,政治發展論述與實際執行的論述也出現斷層(周正履 2019)。回應這些問題,Escobar在序言中提到了近代「轉型論述(Transition Discourse)」的趨勢,這些論述時常涉及到地球生態與行星社會的觀點,能夠進一步和Boyer的理論對話,但不適合在此過多討論,我希望在本文最後一章結論再進一步延伸。現在能討論的是,這些批評者所提出的問題啟發我關注不只是發展論述,以及在此論述下地方的行動者如何以自己的論述形成異議和對話。

為了更有效的關注地方性的論述,田野調查中與論述相關的資料在Farnell & Graham(2014)的文章中有大量技術性的整理,他們同時也梳理了語言人類學的理論史,將論述的理論和田野方法緊密結合。其中,語言學家John L. Austin的語言行為理論(1962)將「表演性(performativity)」概念引入語言實踐的研究中,指出語言不僅僅指涉現實世界的事件,而是創造它們,並同時是一種實現社會行動的形式。這個概念對人類學有不少重大影響,但Pierre Bourdieu將這個想法更進一步精進。湯普森(John B. Thompson)作為Bourdieu(1991)一書的編者為作者書寫了健全的介紹,指出Bourdieu雖贊同Austin打破了過去語言學的純粹內在性,並將語言和社會行為、實踐和能動性串聯起來,但還不夠充分的認識到語言的社會條件。Bourdieu認為語言要具有其行動的效果就必定和機構(institution)有關,不是指特定的組織形式,而是指一系列相對持久的社會關係所賦予個人的權力、地位和資源。因此,語言的表演性預設了一套社會關係和一種制度,憑藉這種制度,被授權發言並得到他人認可的人,能夠以其他人認為在當下可接受的方式發言(ibid. 8-9)。

如Bourdieu這樣的後結構主義者(儘管他本人排斥這個標籤)強調論述對制度和真理等脈絡的建構能力和實踐過程,但是Karen Healy和Joan Mulholland認為學術界多數將後結構論述分析用於理論的探索,因此她們將後結構理論與對話分析(conversation analysis)結合為更全面的論述分析方法(discourse analysis method)(Healy & Mulholland 1998)。對話分析著重在論述的組織方式,她們強調對話是一種社交行為,對話的參與者互相組織、建構和管理一種地方性的語言秩序,但這並不代表所有參與者在對話中的權力是相等的,有時,權力是發言者所掌控,例如牧師,有時則是聆聽者掌控對話,例如輔導員。這些規則是對話的參與者共同建構的,同時,參與者的論述也能顯示他對這些規則的理解程度(ibid. 5-10)。

透過這個觀點,我們能夠更有效了解地方人士如何形成支持或反抗再生能源的論述,以及這些論述如何被他人認可或反對。語言的情境影響了組織經驗的論述方式,而論述也同時建構了語境,Farnell & Graham進一步強調,語境並不是某種對表達形式和文本產生影響的「環境」,它是以主體為中心的、突發的,並且可能因特定事件的參與者而異(Farnell & Graham 2014:399)。換句話說,他們所提出的論述中心方法論(discourse-centered methods)能更有效的分析論述情境中行動者的異質觀點和定位。

綜合這些理論,我從大致兩種面向切入探討論述的概念,首先以Escobar研究國家發展論述的方式指出四湖鄉也正面臨著同樣的情境,同時Boyer將能源帶進了論述情境,更有效地指出當代能源經濟結構和新自由主義的歷史與論述脈絡。但這種切入點忽略了地方行動者的異質論述,甚至過度浪漫化草根群體的社會意義。而透過援引Farnell & Graham以Austin為核心的論述中心方法論,輔以Bourdieu的進一步批評,再結合Healy & Mulholland的對話分析,便能夠更系統性的分析論述與社會實踐之間的關係。這兩種面向分別指出了論述的社會結構層面、以及經驗情境層面。有助於我們理解四湖鄉居民的論述究竟是如何與整個行星的氣候變遷產生對話,更重要的是,如何在這個全球尺度的情境下論述自己的地方想像。

(二)想像(imaginary)

我引用Boyer(2014)一文結尾的敘述來開啟想像的討論,他指出一些新能源民族誌關注了當地回應氣候變遷的治理論述與技術,形成新的人本中心(anthropocentric)與生態中心(ecocentric)主義的生命政治想像(biopolitical imaginaries)(Boyer 2014: 328)。雖然,Boyer所指出的民族誌主要關心的是政治家與專業科學家對能源未來的想像(e.g. Günel 2019),不過,他已經暗示了想像在當代能源論述中重要的意義。

「想像」這個概念在全球化的趨勢下,因國家、民族、社會群體之間的邊界逐漸淡化,過往傾向專注社會與文化系統的研究取徑不再適用當代的社會情境,使得個人的想像從「幻想(fantasy)」的桎梏中跳脫出來,想像的主體性得以立體化。也有學者開始關注媒介(media)在其中扮演的角色(Meyer 2012)。

關於想像的討論我認為林瑋嬪(2023)的著作《島嶼幻想曲》是最忠實於將想像作為主體的研究,林瑋嬪關注馬祖列島的政治經濟脈絡如何影響當地人在當代想像馬祖的方式。從十八世紀起,馬祖被中國官方視為「外洋禁山」只能作為漁民生活中的片段,到二十世紀國共內戰導致馬祖的命運大幅轉向,自後一直處於軍事化論述的壟罩之下。隨著兩岸情勢變化而使馬祖不再作為前線戰地,馬祖人得以透過各種不同行動和媒介實踐馬祖「再中心化」的想像。這本書由歷史出發,並分析想像的新技術而導引到馬祖的未來,描述了軍事統治的封閉性如何同時創造了想像的共同體,並在軍事統治結束後,資訊的流通讓馬祖人的想像產生了多種技術性實踐,包括網路社群、宗教儀式等,以及這些實踐如何和「後軍事時代」的外來想像形成衝突與對話。

從書中對馬祖人想像的敘述也能看見,相較於Taylor(2004)和Appadurai(1996)等人,林瑋嬪更加注重個人主體的異質性想像,強調從經驗出發,並且引用Moore(2011)的觀點指出不應將經驗這種空泛而鬆散的概念視為「內在、外在因素的『混成(hybridity)』」,而是要進一步理解「主體化的過程(the process of subjectification)」,也就是如何「成為主體(becoming a subject)」(林瑋嬪 2023:23-24)。

我認為林瑋嬪針對想像的概念所進行的理論梳理相當具啟發性,想像與主體性的關係如何隨著社會情境與人類學研究的變化而凸顯。但是我必須簡短強調《島嶼幻想曲》中馬祖列島與其人民和四湖鄉的不同,相較於已經進入後軍事時代的馬祖,四湖鄉才剛進入被再生能源論述的初期階段而已。當代的馬祖已經不再是國家發展論述的焦點,而四湖鄉則正在成為這個角色,從國家發展論述的角度來看,我們也能比較不同論述情境下地方人們想像家鄉的差異。而本文更加注重在四湖鄉群體之間想像的衝突,及這些衝突如何依附著再生能源地景展開論述。

想像力與地景的關係,我認為Ingold在 Imagine Landscape的看法能夠與Moore對話。Ingold(2012)在該書導言中表示,想像並非預測未來,而是提供開放性的洞見,他認為想像的地景是「生成中(becoming)」的地景(ibid. 10)。Ingold 更提到威勒斯列夫(Rane Willerslev)對「視覺」感官特殊性的解釋,受梅洛龐帝的主張「看見就是保持距離」(Merleau-Ponty 1964: 166)啟發,Willerslev(2006)認為視覺隨著距離的接近逐漸失效,這代表視覺感官的存在等同於距離的存在,這種距離中包含著一種自我意識的反射,你看見物,並且知道自己正在看著物,這讓人與事物之間透過意識的想像力連結。Ingold 針對此提出一個更精簡的敘述:「想像力的感知是由視覺引導的近距離接觸」(Ingold 2012:12)。

Ingold和Moore都同樣提到了「成為(becoming)」的概念,指出了想像作為一種動態的過程,必須將其以建構性的觀點分析。Ingold也更深入討論想像和感官之間的聯繫,尤其是一種抽象的、非物質性的距離感,而這種距離感引發一種「反思性的(reflexive)」自我意識(ibid. 11)。事實上,Ingold的文章強調感知與想像之間交互的作用,甚至有時「感知就是想像」(ibid. 7),地景透過物質性(materialising)、手勢動作(gestural)、日常性(quotidian)等不同的感知模式,得以生成地景關於過去、現在與未來的想像。

Moore(2011)指出了想像的主體性關係必須去除內外因素的二元對立,來分析其成為主體的過程。這樣的觀點在Ingold(2012)對想像與地景之間的關聯得到進一步的解釋,他指出視覺感官為本的地景經驗啟發了我們對抽象距離感的關係層次,使得地景感知透過與主體的關係性距離互相建構與生成。四湖鄉的地景在近年來受到大量的再生能源建設改變,沿岸陸域風機與村落遙遙相望的距離感、以及其巨大不成比例的尺度等,在地景與社會經驗層次上都與當地人們共同生成不同的想像。我試圖運用這些不同人類學領域的理論,將再生能源設施作為一種外在因素的預設去除掉,並從不同的面向說明這些設施被經驗和理解的方式,以及它們如何同時影響想像也同時被想像影響。

(三)風(wind)

自從本世紀初以來氣候變遷議題的警世性,伴隨而來的再生能源市場的迅速膨脹,南方世界受到衝擊與影響的案例早已不在少數。同時,環境人類學在這些議題的討論之中引導了人類學的物質轉向,人漸漸的不再是人類學研究中唯一具有能動性的主體,物質也成為許多研究的核心對象。下面我將特別關注Stephanie Friede在墨西哥地峽研究風的民族誌作品,指出「風」如何不只是生活經驗的背景,而是具有能動性的主體,並且如何被石油思維的再生能源市場轉化為能夠被計算和剝削的資源(Friede 2018)。

本書田野地點位於墨西哥南部提萬特佩克地峽的胡奇坦城(Juchitan of the Isthmus of Tehuantepec),這個位於太平洋與大西洋之間最短陸地距離的原住民城市,自殖民歷史以來,就因其特殊的政治地理區位而被投注許多現代性想像。而在全球氣候變遷所引導的能源轉型趨勢下,當地最富魅力又撲朔迷離的環境現象——風——也吸引了新能源產業前來當地,試圖將無形的、不可控制的風轉換為均質的、可計算的電力與利益,而同時重新掀起了自殖民歷史以來就不斷交織的土地衝突,也改變了地方傳統對居住地景的認識方式。

風到底是什麼?19世紀的大氣科學將這種無形卻又充滿經驗的主體重新論述,兩個不同氣壓的大氣交會時,風就產生了,在社會層面亦然,風也引起不同力量的群體之間出現衝突與交流。風不是日常生活中無形的背景,相反的,作者透過民族誌資料告訴我們風是地方社會中重要的行動者,風不僅帶給漁民豐沛的物產,但也同時造成疾病、摧毀房屋,冥冥之中形塑了地方傳統的儀式和宇宙觀,並且時時提醒人們生活在這獨特地景中的樂趣。

風作為地方社會中重要的行動者之一,這啟發作者以風作為主體、也作為方法。「Wind as Method」讓作者能夠將風視為社會中具有能動性的主體。幾個世紀前,風就扮演了重要的動力,將船隻推向遠洋的同時也將地方性推向全球性社會,工業技術的動力革命將風從動力機械的舞台推下,在當代卻又隨著氣候變遷的議題重回舞台。科技發展使得風能夠被測量和繪製,甚至能夠預測,這也使風不再只是難以形述的感覺,而是能被精準計算和控制的能量。換句話說,氣候變遷不再只是氣候的形式變化,而是從概念層次出發的、將氣候轉變爲能量的變遷。

Friede極具啟發性的方法論促使我反思四湖鄉田野經驗的組織,四湖鄉固然也具有強勁的季風,並且也深深形塑了當地的社會歷史與生活文化。田野期間曾有當地的老師指出,當地海口腔台語粗魯剽悍的特質很可能是因為必須在強風中說話所造成。海風也造成當地土質的高度鹽化,許多沿岸土地只能種植生命堅韌的、口感辛辣的作物。風不僅在百年前將大陸先民的帆船推向作為台灣最西端的四湖鄉,也造就了他們自信剽悍的民族氣質,這又如何與報導人吳連進指出的缺乏公共意識、「自掃門前雪」的性格形成關係。風不僅形成當地物產的獨特風味,也構成了當地人獨特的民情和社會系統,如今,風以前所未有的形式正在被採集和剝削,我認為風作為方法的關注能夠形成當地人論述想像的核心脈絡。

四湖鄉也被稱作「風頭水尾」,可以說是台灣西岸沿海村落特有的地理性質。水作為一種有形的、不可或缺的資源,已經長年是人類學家的研究主題(e.g. Anand 2011;Barnes 2015),在四湖鄉也已有先例(郭沛軒 2016)。然而「風」的討論卻仍有限,「風頭水尾」中的「風頭」究竟是甚麼意思?這也是本文試圖探索的問題。風雖然看似無形也乍似無法捕捉,但我將試圖解析當地人們論述風、甚至想像風的方式,以及在生活實踐中如何與風對話和互動,來串聯地方人們論述自己的想像的途徑,這種想像不僅是關於風的、也關於風電機,更是關於家鄉、也關於人的。

風頭的故鄉

在本章節中,我將以風為主題介紹四湖鄉這片土地,風作為一個具有高度能動性的行動者,一直以來交織在四湖鄉的歷史和社會文化當中,形構著地方的獨特生活。從以風為主體的觀點了解四湖鄉的歷史概況,並延續此脈絡,進一步討論本世紀能源轉型風潮在當地情境的意義,同時也回顧四湖鄉的經濟發展歷史概況,說明過去發展計畫的失敗如何造成居民期望落空的失落感。綜合這些敘述,我將回到田野調查當中,描述風和風力如何掀起不同時代的四湖鄉村經驗,並透過對風力發電的論述呈現出不同想像。

(一)呼嘯之地

這個地方叫做風頭水尾,風大坎坷。但是我們在地的人民很刻苦,刻苦先天不足的條件,所以把養殖漁業發揮的淋漓盡致、我們的農民也把我們的土地發揮的淋漓盡致。(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

俗稱為風頭水尾的四湖鄉,坐落於台灣西海岸最廣袤的平原中央、濁水溪出海口往南約二十公里處。台灣稀少的平原環境使得這裡成為農業物產最有潛力的地方之一,這樣的地景也使得當地擁有全台灣最強勁、嚴苛的季風。同樣的風在四百年前將顏思齊、鄭芝龍等人的帆船吹來了台灣,就在如今的四湖鄉海灣登陸,從此以後,風在四湖鄉刻劃壯闊的歷史。四湖鄉的風不僅吹出了先民開墾土地的希望,也吹出人們在這裡定居所經歷的艱苦與辛勞。

這些與風有關的地景歷史都在《四湖鄉誌》中整齊記載,與土地的故事互相交織。例如昭和7年(1932年)記載了一場強烈侵襲沿海地帶的高鹽分風造成農業損失;昭和14年(1939年)一場巨浪造成的海難可以說是當地無數海難的最早紀錄之一,包括民國50年特別記載了強烈季風造成的九艘漁船沉沒意外起,自後已有近百場船難的紀錄;無數颱風侵襲紀錄都記載了當地的嚴重災害損失以及居民殷切的避難建設需求;許多以空氣傳染的流行病和眼疾也頻繁被寫入當地歷史;自民國60年起,更多更詳細的紀錄描述了含有高鹽分的季風造成當地數億元的農業損失(劉曜華 2006)。上述種種歷史事件,都和風的吹襲息息相關,風形塑了四湖鄉古老的土地歷史,在颳起巨浪並挾帶鹽分鞭策農產耐力的同時,也鞭策著這片土地和其中生活的人們,催生出當地剽悍強韌的民族特性,以及豐富的生活浪漫。

現在的四湖鄉,當地人們仍然對自己地方強悍的性格感到自豪,也頻繁的表達當地生活的美好,雖然環境荒涼且氣候嚴峻,但是這種生活是充滿樂趣的。我們也從當地的知名物產看見獨特的環境個性,因高鹽分土壤所種植出的大蒜口味極度辛辣,卻也因此遠近馳名,是台灣大蒜中口味最濃厚的;當地的花生也有極佳的風味和營養價值,也同樣與風所造成的土地特質有關;更不用說當地富饒的漁業,冬天的風吹來了寒冷的中國沿岸流,四湖鄉的名產——烏魚,就是隨著這道洋流造訪台灣西海岸。而每次出海時需要謹慎辨認的海象與風,培養出當地人們與風共生的悠久傳統。四湖鄉的強風主要是東北季風,也就在我前往田野調查的冬季期間,季風吹來時,雙眼幾乎無法睜開,空氣冷冽沒有任何衣物足夠保暖,且挾帶的高度鹽分對不習慣當地的皮膚提出艱鉅挑戰。颳風的期間,建築物的所有門窗、甚至建築物本身,都被空氣推擠擾動、發出轟鳴,當地房屋中也因此時常佈有沙塵,颳風的時候,本就寧靜的村落因少人外出顯得更孤寂了。

話雖如此,前往田野調查的十二天期間,實際上只有大約兩天真的經歷強風,當地民宿屋主開懷笑著說:「這還不是最強的,大約只有七、八成!你們還沒見真章呢!」(田野筆記,2024/01/23)不僅顯示出對自己家鄉強風的環境認同,也藉此凸顯身體經驗與耐力的差距。然而更重要的是,已進入晚冬的四湖鄉,多數時候卻仍保持晴朗溫暖的天氣,當地居民也指出近年風力的減弱,不再如年輕時記憶中那般強勁,冬季天氣普遍變暖了。全球氣候變化的影響顯而易見,在這個觀點下,我再次複誦Friede(2018)所指出的風的行星思維,作為推進殖民主義、全球化和氣候變遷的關鍵媒介和行動者,風的視角敦促我們反思地方性與行星的關係。從上世紀末《京都議定書》到2015年《巴黎協定》等協議的簽訂,世界各國日漸專注地凝視看不見的空氣,試圖了解這種難以形容、掌握、理解和控制的媒介究竟如何影響整個星球的生態,以及實際上更重要的,如何影響整個星球的政治經濟網路。而隨著氣候變遷議題的快速蔓延,空氣與風不再是當代社會生活的無形背景,而是時時透過環保主義的節能道德觀敦促和規訓日常生活與政治習慣的動力(Günel 2019:200)。然而,四湖鄉人們的生活實際上一直都是與風相關的,風在四湖鄉從來都不是被動的生活背景,而是主動的行動者。如今,這名行動者不再只是鹽分、雨水、溫室氣體等物質的媒介,同時也是環保主義道德責任的信使,要求如四湖鄉這樣的地方擔起回應氣候變遷的重責大任。

(二)風馳電掣

《京都議定書》於1997年簽訂,以議定書2(protocol)的形式奠定了當時已開發國家對全球氣候變遷、特別是大氣中溫室氣體含量控制的原則。然而《京都議定書》原定的承諾未達標,以及俄羅斯等大國撤簽導致該議定書的期望基本上以失敗收場,促使聯合國在2015年以《巴黎協定》取代《京都議定書》。最主要的差別在於《巴黎協定》具有更技術性的、由下至上的約束效力,並且不再只約束已開發國家,開發中國家的責任更加提升,同時也納入損失與損害條款,使資金流動符合「氣候適應型發展的路徑」(鍾兆晉 2017)。

世界各國對氣候變遷議題的態度受到《巴黎協定》的大幅影響,如政治學者譚偉恩3(2019)所說:

有別於在KP(Kyoto Protocol)架構下的暖化治理模式——將國際社會分成兩個類群,彼此在義務上有著明顯差異,PA(Paris Agreement)透過國家自主貢獻(nationally determined contributions, NDCs)這個新機制,讓全球暖化的治理朝向一個更具有彈性、包容性和自願性的合作。

臺灣雖然因不屬於聯合國成員國,沒有簽訂公約、議定書和協定的權利,但國家自主貢獻(NDCs)的機制使臺灣主權政體具有自願性的義務。譚偉恩繼續指出:

每個締約方在自己的NDCs中,可以依其所認為的「平等」(equity)去制訂緩解(mitigation)和調適(adaptation)氣候變遷的具體方法或設定具有企圖心的減排目標;⋯⋯PA雖然旨在提供各國一個更具有包容性、彈性與合作空間的抗暖機制,但在具體落實的部分還無法確定能不能為我們帶來一個更有效率又兼顧公平性的暖化治理。在這樣的情況下,台灣是否成為PA的締約方就只是次要的問題,真正的挑戰是要用什麼方法來回應PA這個新的全球抗暖制度,同時經由可行的國際合作方案來確保自己的經濟發展及適應氣候變遷的能力。(ibid.)。

從這個聯合國契約論述的演變脈絡來看,過去主要由上至下、透過聯合國權力對已開發國家進行責任施壓的《京都議定書》受到已開發國家的不滿,特別是美國和俄羅斯等大國,要求更自由、自主而不受懲罰性約束的合作模式,同時要求開發中國家,特別是中國和印度,也同樣擔起回應氣候變遷的責任。催生出的《巴黎協定》則是透過NDCs機制讓各國能夠以自主認定的平等模式制定回應方針,這代表雖然原則上已開發國家必須以資金支援開發中國家的氣候對策,但並沒有真正具體的公約約束力能確保這些資金流動的運行(譚偉恩 2019)。

事實上,NDCs強調自主性的機制反應了能源論述自石油危機後的新自由主義轉向,《京都議定書》的各項決議對美國、俄羅斯都具有經濟威脅,尤其前者因國會未批准而因此從未真實產生約束效力。《巴黎協定》簽訂後,正式開啟了全球能源的自由市場,許多跨國企業在不同政府以及世界銀行的支持下得以快速進駐開發中國家,並且迅速進行再生能源的建設。其實Boyer(2014)文中就已經指出墨西哥地峽是這個能源經濟轉向的關鍵案例,也就是Friede(2018)的民族誌田野地。民族誌指出,墨西哥的能源界首次提到「風」是在1946年間,這同時是墨西哥經濟起飛時期,當時以石油為主要生產力的墨西哥,透過佈滿國土的電網基礎設施串連了地方,同樣也串連了墨西哥經濟結構及政治佈局。

然而到了70年代,經濟崩潰再次考驗了墨西哥的能源地景(energy landscape),能源的物質性以及政治經濟的關係重新進行了結構性調整,打開了新自由主義流入墨西哥能源經濟結構中的大門,在政府的支持下,當地土地被外來廠商「再私有化」的過程大幅且迅速地通過,讓當地農民原本自給自足的經濟模式,開始進入銀行信貸的金融世界。而在風電能源經濟看似去中心化的經濟結構下,實際上繼承了墨西哥長久以來的石油思維,導致私人廠商能夠賺取大量利潤,而當地居民卻連電價都只增不減。

我們在四湖鄉中能看到與墨西哥案例驚人的相似性,從臺灣本世紀開始的幾項關鍵再生能源相關法規條例中,便能看見政府如何因應全球趨勢所進行的調整。2000年所頒布的「風力發電示範系統設置補助辦法」促進了國內產業開始投入風電建設,並主要由台電領導;2009年,「再生能源發展條例」成為臺灣發展再生能源的母法,其中內容直指「中華民國一百十四年再生能源推廣目標(第六條第一項)」,設定在2025年再生能源發電量達到兩千七百萬瓩,以及透過免關稅等獎勵辦法吸引國外廠商進駐投資;2012年更是啟動「千架海陸風力機計畫」提議「先開發陸域風場,續開發離岸風場」,同年透過「風力發電離岸系統示範獎勵辦法」啟動離岸風電開發。

而四湖鄉作為台電「風力發電十年發展計畫」的第二期項目之一,計畫在當地建設14座風電機組,於2006年進行國內廠商招標。當時國內風電市場仍非常小,因此四湖風電場與林口風電場計劃合併,隔年開始施工。2009年6月,台電在四湖鄉三姓寮興建風力發電機組的集電所,當時就引發了兩百多名村民抗議,指出十年前台電已經未經同意在當地興建變電所,村民擔憂電磁波會造成健康危害。而台電方則表示集電所功能無關電磁波,「與居民認知有差距」,並且尋求與村民的「雙贏」局面(葉子綱 2009)。「雙贏」是當代再生能源市場中經常出現的論述,Friede的民族誌中同樣質疑,這種雙贏局面中當地究竟贏得了什麼(Friede 2018:130-133)?整個臺灣風電發展的相關研究已經頗有心得,曹方瑜(2020)針對陸域風機在臺灣的發展始末進行整理,陳光祥(2016)則是以區位觀點從臺灣地理特性重新檢討了陸域風機建設的合適性。不過近年來,離岸風電的討論與研究明顯的比陸域風電的更豐富,主要因為離岸風電機的技術考驗更艱鉅,對海洋生態的衝擊也更直接,在地方掀起巨大爭議,包含對環境生態的破壞、漁場中施工禁漁造成漁民的損失與衝突、以及補償公式計算不合理等(呂欣怡 2022)。

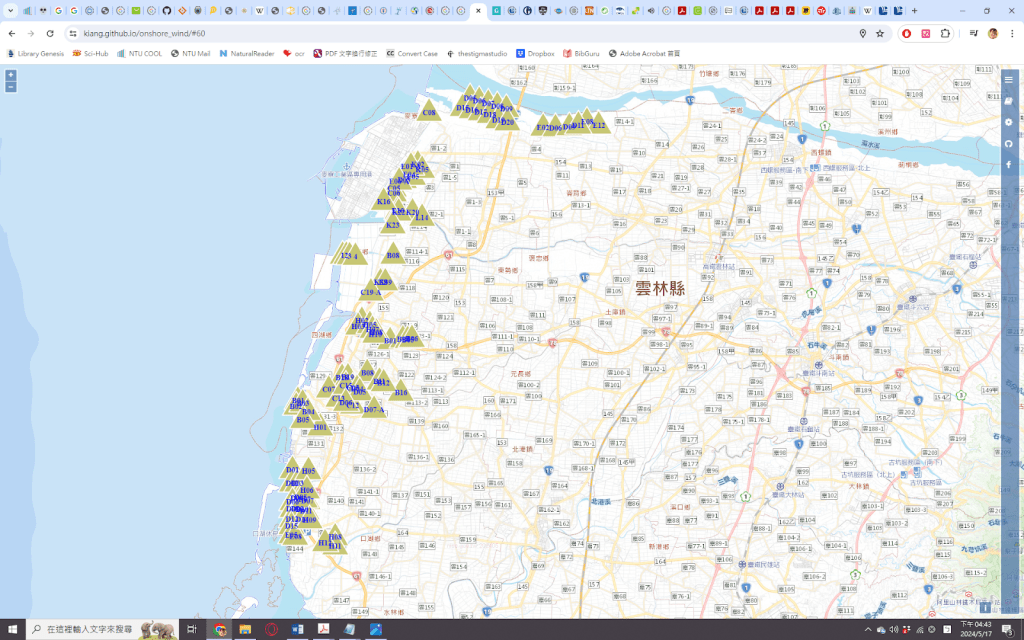

陸域風機雖然看似比離岸風機爭議較少、臺灣目前的市場和選址也趨近飽和,但其開發並未停止。開發商英華威不僅仍預計在四湖興建近三十座陸域風機,而且風機規格將提升,將使用高達一百多米的大型風機。臺灣最主要的風電機開發商英華威集團是一家由德國起家的跨國再生能源企業,在臺灣的負責公司則是達德,旗下有數十家子公司,在四湖鄉就有易丞、京丞、可威、創維等不同子公司籌設陸域風機,整個雲林沿海四鄉預計還有一百多座陸域風電機將要建造。

由此來看,自2000年政府開始補助風力發電示範起,由台電引領風力發電建設與市場在臺灣西部沿海各地展開,台電的「風力發電十年發展計畫」如今基本上皆已完工並仍在運作,其中四湖鄉就有十四座台電的陸域風電機組。2009年「再生能源發展條例」則清楚訂定國家的再生能源發展論述,大幅提升再生能源市場價值,自此之後,包含陸域風電、離岸風電、光電等建設,迅速進駐南台灣鄉村之中,吞噬土地並造成環境和經濟破壞,已有無數地方抗爭形成。我稍後將繼續詳細說明四湖鄉的陸域風機發展狀況,而目前我將首先說明四湖鄉的發展歷史如何形成現在地方居民的失望情緒。

(三)期望落空

再生能源並不是四湖鄉第一次經歷的國家發展論述,1990年,經濟部工業局在雲林沿海四鄉規劃「雲林沿海離島式基礎工業區」,計畫在麥寮、台西、四湖、新興四個區域以填海造陸的方式建造面積約一萬七千兩百多公頃的土地,由濁水溪南岸向南延伸三十二公里,東西距離三至四公里。如此巨大規模的開發計畫震撼了雲林沿海地區,當時許多媒體報導大幅宣傳、口號四起,宣稱能創造上萬就業機會(劉曜華 2006:199)。然而,除了約兩千兩百公頃的麥寮六輕廠在1998年開始營運以外,其餘的區域皆取消開發,至今仍基本上沒有建設和廠商進駐,整個工程花費了約一百億,如今只是空蕩蕩的陸地,偶爾有釣客驅車前往岸邊釣魚。

四湖鄉整體的經濟發展歷史同樣在《四湖鄉誌》中有所記載,自清朝以來一直都是農漁業為主的經濟型態,其中日治時期引進的水稻、光復後農會型態的改組是比較關鍵的農業演變。而沿海村落如本文主要田野地萡子寮則是漁業和養殖業的發展重地,因沿海地區土質受風與海水影響,大多只能種植乾糧、甘藷或大蒜等作物(劉曜華 2006:165-182)。日治時期的國家發展論述和環境變遷也是養殖漁業的重要啟發(郭沛軒 2016)。據筆者的田野資料來看,如今沿海村落的農業也多以自家食用為主而非經濟收入來源。而除了農漁業以外,畜牧業同樣是四湖鄉重要的產業,目前以養鴨為最主要的養殖類型。

從半世紀前的萡子寮來看,1976年正式開港啟用的萡子寮漁港是許多居民驕傲且懷念的光景,許多報導人異口同聲指出「比現在的東港還熱鬧」,描述整個萡子寮人潮不絕的景象,一天有數百艘漁船來回漁港進行交易。萡子寮漁港會如此興盛是因為當時是整個雲林沿海唯一不積砂的漁港,主要是因為有外傘頂洲的保護,成為西海岸極少見的深水漁港。然而,自從1994年麥寮六輕廠以及其他離島式工業區動工起,沿海地景遭受大幅改變,外傘頂洲逐漸南移,也造成漁港開始淤積和污染。如今,曾經無比熱鬧的萡子寮漁港只剩下幾艘輕橡皮艇和小型漁船停放,漁獲交易數量大減,就在附近的漁會大樓則多數時候大門深鎖,難以想像居民所描述過去的繁榮景象。許多居民相當懷念過去漁港門庭若市的情景,並期許中央政府能協助地方進行漁港的清淤工程。而淤積問題不只造成漁港的沒落,也同樣造成1927年開發的三條崙海水浴場的沒落,這個觀光勝地自日治時期開放以來就吸引了不少遊客,雖然在光復後暫時因國防原因關閉,1970年代四湖鄉長的努力下得到重啟,盛況更勝從前,卻又在90年代因淤積而沒落(劉曜華 2006:166,211),淤積的原因可能也與離島式工業區的建設有關。

我在田野之中頻繁發現無法辨認直接因果關係的科學現象(林鴻揚 2022),根據監察院2013年的調查報告顯示,雲林縣政府至少從2008年起就不斷向漁業署爭取補助,縣政府認為漁港淤積的原因來自離岸沙洲的飄移,因此不屬於縣政府的責任,應由中央出資改善工程。責任認定的問題在地方與中央之間爭執了多年,2010年起漁業署終於補助幾項緊急清淤工程,但始終治標不治本。調查報告進一步指出:

萡子寮漁港外沙洲長期以來因冬季盛行東北季風波浪與潮汐、水流持續經年作用,而提供沙洲穩定的補充沙源可能因內陸河川整治等未能持續充分補充,導致外海沙洲呈現向陸側後退且向南延伸的特性。(監察院 2013: 5)

2013年的調查報告將淤積原因指向東北季風,風的能動性再次出現在國家與地方的論述之中,同時報告也指出河川整治所造成的間接影響,然而卻未明述究竟是什麼樣的治理所造成、又應該由誰負責。2023年萡子寮漁港淤積座談會集結了中央與地方政府代表、村長村民等許多方角色,繼續討論萡子寮漁港具體的淤積問題來由,以及能夠如何改善(劉春生 2023)。十年過去,顯然漁港淤積問題仍然沒有得到具體改善,如今仍在進行更多調查,真正淤積的原因與責任,依然有待釐清的空間。類似的討論,我將在後續繼續展開說明。

由此來看,包含麥寮六輕廠在內的沿海離島式工業區建設在環境上已經對沿海村落造成重大影響,包括沒有發包成功而閒置的台西和新興工業區,也早已造成環境的破壞和抗爭(姚瑞中 2016)。70年代的台灣正經歷大幅的工業轉型,四湖鄉卻依靠自己獨特的環境特色,發展漁港和海水浴場,與台灣其他地方走向頗為不同的發展方向。由於諸多歷史與偶然因素,四湖鄉的工業發展一直到90年代才姍姍來遲,而離島式工業區不僅因為環境破壞而受到居民質疑,當時的工業環境也再次轉型,進入所謂的「西進」時代,許多台灣工業轉向中國更大且成本更低的市場投資(謝金河 2023),造成離島式工業區發包失敗、工程停滯,而大量公帑彷彿沉入海中,二十年來杳無音訊。如今,問及漁港和工業區發展等問題時,當地居民無不搖頭嘆氣,表示可惜,難掩失望情緒。四湖鄉整體不僅沒有並行台灣的產業轉型,也沒有得到政府所宣稱的大量機會,卻同時承受著六輕廠和工業區建設帶來的環境破壞與污染(葉惠中等 2009)。

70年代到90年代對四湖鄉來說是變化巨大的時代。四湖鄉獨特的環境擁有農業、漁業、養殖漁業和畜牧業綜合的一級產業,光復後持續吸引人口移入增長,這點在筆者田野對許多高齡(七十到八十歲)的報導人訪問中得到證實。然而70年代台灣整體經濟結構的變化導致許多人口外移,不過同時萡子寮漁港和三條崙海水浴場吸引不少外地人口進行漁貨交易和觀光。二十年後90年代起,離島式工業區計劃一開始雖然振奮了當地,但隨著環境破壞和產業西進潮,工業區發展失敗,似乎也間接造成漁港和海水浴場的淤積而沒落,讓居民感到失望與無奈,而至今人口仍持續流失,整體人口嚴重老化。90年代後下一個二十年,再生能源建設大幅進駐四湖鄉,卻沒有給當地創造就業機會和經濟利益。自光復起,每一個二十年都在四湖鄉形成截然不同的社會情景,各個世代也因此對家鄉產生不同的想像與情緒。

(四)議論風生

四湖鄉經濟發展與台灣整體發展的巨大差距造成嚴重的人口流失,當地整體經濟變遷的世代差異明顯影響了地方居民的生活想像,如萡子寮社區發展協會前執行長蔡先生所說:

過去我們小時候在看的是家裡很苦啊、生活機能很差,那我希望以後能好好念書,趕快賺錢,我要把賺的錢幫助我家裡,不要住這種破房子,希望能住好一點的房子,我們小時候那一代想的是過去。但是到了下一代,他們想法是如何把自己的生活過得更好,⋯⋯你們(下一代)想的是未來。到你有了小孩的那一代,想的可能會是不結婚、不生小孩啊、去外太空啊、火星啊⋯⋯每一個世代,每一個20年,那種所謂的生活,對我來說是人類文明的演進。所以說我不會去反對(再生能源),因為反對反而是背對時代的潮流、『逆風』而走。(田野筆記,蔡執行長,2024/01/16)

蔡執行長本身也是在約70年代末離開家鄉,北漂台北讀書和工作的中生輩,他的幼年所經歷的是相當辛苦的生活。到了青年時期,他跟隨台灣的經濟結構變化,而追求更多的機會離開家鄉,並在城市中獲得高等教育,他曾跟隨學者夏鑄九一起進行城鄉發展的相關研究與社區營造。與他同代的許多當地居民都曾離開家鄉發展事業,相較於他們的父母親,他們經歷了台灣經濟起飛的時期,對於未來有更積極的想法。世代差異與變化對他來說是社會進步的現象,不應該與之背道而馳。而老年輩的居民總是指出過去生活「有夠甘苦」,問及對未來的想法時,也都表示沒有想法、不用變化,「吃得飽就好」。對這些七、八十歲以上的老居民來說,他們所經歷的是非常嚴苛的早期生活,物資不足再加上嚴厲氣候,能吃飽飯就足矣。雖然如此,他們寄託了許多希望在自己的後代,他們總是熱切的敘述後代在外的發展與成就,並對他們過上比過去更好的生活感到欣慰。

而更年輕的一輩,也就是蔡執行長的下一輩,許多人自幼便生活在外地,只有過節時回到四湖鄉。與中生輩不同,這些三十歲左右的新生輩人們所經歷的不是經濟起飛的現代奇蹟,而是城市的通貨膨脹、物價上漲,同時也經歷了在地性思潮、民主政治自由風氣等想法。這些人們多數在外地沒有房產,也不太有機會購買房產,少數人們因此選擇回到四湖故鄉,在這裡他們能夠住在上上輩留下的房子和土地,並尋思自己與土地的連結。在我的田野中,就有一名報導人帶著這樣的想法回到萡子寮開設一間咖啡廳,他同時是一名積極反抗再生能源的活動者,也同樣以未來想像的角度理解風電機爭議:

(反對風電的原因)還有一個就是未來發展,為什麼很多人不住這裡但房子也不賣掉?因為期待未來發展。⋯⋯那以後如果風車蓋在這裡,變成居住的人更少、甚至沒有人居住的時候,誰還要來這邊發展?(田野筆記,王老闆,2024/01/17)

從這些地方居民的論述可以看見,風電機爭議所帶起的不只是普遍社會所認為的利益糾紛、政治立場衝突而已,而同時也帶起本文試圖關注的,不同想像之間的衝突,這些想像也不只是一種集體的社會想像(Taylor 2004),同時也是不同世代經驗所引發的對家鄉不同的理解與看法。然而,想像始終不容易論述,歷史上多次造成期望落空的發展失敗,也讓居民普遍的公共意識和論述意願降低,如反風吹自救會會長吳連進所說的「自掃門前雪」、「未來是很難體會的」。但世代差距只能粗略的解釋普遍的情況,每個居民所想像的未來是個人獨特的主體性,吳連進會長就是一個獨特的案例,雖然與立場比較保守的蔡茂源年齡相仿,也曾到台北創業發展,但他遠在台北的時候就注意到了故鄉正在上演的風電機問題,並積極組成抵抗勢力。

綜合本章節的敘述,我簡要的介紹四湖鄉這個風蕭蕭的地方,因為獨特的季風地景而擁有豐富的物產,嚴苛的環境雕刻居民剛毅強悍的民族性,而歷史中許多事件都和風息息相關。本研究就是在這樣的背景下,試圖了解當地風的新型態——風力發電,如何重新啟發人們理解家鄉的風,以及更多的關於環境的認識和想法。在四湖鄉,關於風力的論述就如同風一般難以捕捉,許多被論述的對象不在場、不明確、不合理甚至不存在,被論述的本體彷彿憑空消失或從未出現。

筆者透過僅十二天的田野調查,聆聽四湖鄉中不同的居民的論述,其中有些人掌握強而有力的論述、有些則模糊不清、更多則是沒有想法、甚至不願表態。這種弔詭的語境被普遍解釋為因政治或經濟衝突而形成的謠言和保守傾向,而我認為,以風為主的再生能源地景為當地居民多重且多元的想像主體建立了論述和表達的情境。我將透過分析地方不同的論述來試圖說明這個論點的可能性,首要關注的對象就是風電議題在當地的關鍵行動者——四湖反風吹自救會。

反風吹自救會

這個章節中,我將關注四湖反風吹自救會以及其核心人物——會長吳連進,敘述吳連進成立自救會的始末、他如何召集有志之士一同抵抗風電發展、如何了解風電機以及運用什麼論述和方法抵抗它們、或是提出訴求。我試圖對這些論述進行有效的概念化,梳理出論述背後可能的動機與因果關係,了解這些概念的形成如何與四湖鄉的發展歷史有關。

接著,我將以萡子寮這個村落為主,描述當地的居民是如何認同和引用自救會的論述,引用的過程中有哪些說法被保留、又有哪些說法被居民修改。同樣的,這些論述並非所有人都接受,許多居民也抱持著反對意見,甚至因此形成地方的緊張社會關係。

(一)月暈而風

第一次和吳連進接觸是透過四湖反風吹自救會的Facebook社團,當時透過網路訊息邀約訪問,只得到極其簡短的回應,不免令我擔心吳先生是否是一名肅穆寡言、不易融入的對象。直到我下訪四湖鄉時,吳連進邀請我前往他位於林厝寮附近的溫室碰面,並且吩咐我,在前往溫室前先到萡子寮西側沿岸的「黑森林」防風林步道查看,這條黑森林步道,就是2010年台電風力發電建設計畫在四湖安插十四座風電機組的所在地。步道種滿以木麻黃為主的防風植被,許多年前一場海水倒灌之後一直無法排水出去,因此部分地方呈現沼澤般的地景,不遠處總浮現幾座廢棄的豬舍和房屋但不見人影,而低窪處雖然仍有強風吹拂,但比起較內陸的原野公路來說相對的平靜。我騎著腳踏車從這條步道慢慢前往吳連進的溫室,路上經過的風機嗡嗡低鳴,風扇葉片的眩影直朝我劈砍而來,其中零星幾座風機生鏽嚴重,即使在強風吹拂下也無法轉動。

耗費一番逆風北行的功夫,終於抵達溫室所在地,溫室周遭盡是原野,放眼望去可以見到百米外有其他溫室座落,而距離最近的、有人居住的村落則在約兩公里之外。我騎著從萡子寮當地借來的腳踏車,車上印著「達德能源」的贊助廣告,畫有潔白風機在晴朗天空中的典型景觀圖案,我把腳踏車隱藏在一個矮樹叢後,向拉開鐵門的吳連進先生打招呼。

與訊息中呈現的肅穆感不同,吳連進和我首次見面就招以颯爽的笑容,他眼圓臉方、充滿朝氣,皮膚呈現飽和溫潤的血色,留著整齊平頭戴著細框方型眼鏡的他,給人一種同時剛毅又文雅的感覺。他向我簡單介紹溫室內的格局,這個溫室除了主要種植小黃瓜和番茄以外,還在其中建造了一個小貨櫃屋,由輕鋼構架起脫離地面,位於上層的貨櫃屋中可以洗澡睡覺,底下則有書桌茶几和廚房。我們繞過一箱箱新鮮翠綠、剛收成的小黃瓜,在一張大茶桌面對面坐下。

因為先前早已透過網路訊息說明研究來意,因此我僅簡單介紹自己。在我能開口提問之前,吳連進就先表明:

「你要錄音或是做筆記什麼的,都沒問題,以後要寫報告,用我的真名也沒關係,我很歡迎。⋯⋯我知道你有很多想問的東西,但我希望你能先聽我說。」(田野筆記,2024/01/16)

吳連進並不擔心風電機的爭議會帶給他麻煩,相反的,他很樂意以他的名義承擔可能遭受的批評,我稍後會再強調這一點4。在我提問之前,他就希望能先主導論述的話題和方向,他是擅長接受訪問的人,不久之前,才剛有大學生和記者前來訪問他,不難想像這些訪問也都有同樣的開場話題,吳連進希望能代表居民率先主導話語權。他首先說明自己在幾年前是如何成立反風吹自救會的:

「我的學歷只有國中畢業,國中畢業之後就北上,便一直在台北發展,自己的公司、小孩、老婆、自己的家都還在新北市。⋯⋯一直到109年,開始看到故鄉怎麼會這麼多大型風機已經拿到工作許可證?怎麼會雲林沿海五鄉鎮這麼多?『讓我們很怕』(複誦兩次)。

因為我是個國中畢業生,風機所有的事情完全不知道,過去也沒有參與公眾社會運動。但是因為在台北資訊比較多,後來我調到很多資訊,讓我覺得這件事情沒有這麼單純,我大致了解(風機)大概在哪裡、有幾支、有什麼影響之後,(109年3月)我才回到村莊說明。後來村民推薦我成立自救會並擔任會長,所以我在同年5月成立自救會,並在那之後持續四個月和四名主要的幹部密集開會,把所有與風機相關的、包括國外的資訊都整理清楚。後來我在四湖鄉四處請了廣告車、做了布條,廣告風機做在哪裡、有什麼問題。

但是,因為在偏鄉都是老弱居多,第一個問題是知識量不足、無關緊要、大家也都『自掃門前雪』。再來,『沒有發生的事,他們沒有辦法深刻的體會未來的問題』,再加上地方政治力整個壓迫。我認為在這樣下去沒辦法把議題打開,死守在我的家鄉不會有人關心,以後可能會『滅鄉、滅村』、人口大量流失。所以我去拜訪了苑裡反風車自救會的會長,他告訴我:『一輩子只做一件對的事』(複誦兩次)。

我逼不得已北上去拜會立法院的四大黨,但是民進黨不接受我的拜會,非常可惜。後來民眾黨的蔡壁如出手相助,她在立院幫我們召開了一場記者會5。⋯⋯開完記者會之後七、八天就是農曆過年,我認為不夠讓大家感同身受。我人在台北,透過網路發布了一個緊急公告,在農曆的二月二號兩點,我要宣誓與這家廠商對抗到底,我要號召五百人。後來我真的號召五百人,那天出來(廟口)整個滿滿都是人,我就宣誓要讓大家對於反對陸域風機感到光榮6。

那場宣誓整個把氣勢打開,後來萡子寮也看到萡子寮的問題,我原本有丟一些資訊在萡子寮的社團,但是都沒有得到回應、大家都覺得無關緊要。後來那一場終於讓萡子寮也有一些關心,也成立了萡子寮的自救會。(田野筆記,2024/01/16)

從這段簡要的敘述中能夠得知吳連進組成反風吹自救會的幾項重點:

(一)起初反對對象主要是私人廠商陸域風機(此時台電在黑森林步道的十四支風機已完工十年),而且是在風機建造前就注意到問題並開始反抗。吳連進雖然身在他鄉,但是卻比故鄉的人更早注意到風電問題,除了台北資訊比較豐富以外,他認為家鄉居民普遍「自掃門前雪」缺乏公共意識也是主要原因。

(二)反對的風機多數是尚未建造的風機,或是已經開始施工,但因為抗爭而停擺的工程,總而言之,這些風機都尚未存在。要怎麼論述尚未存在的經驗?就像吳連進所說,居民「很難體會尚未發生的未來」,因此自救會必需引用他人的經驗,包括拜訪苑裡自救會等許多台灣鄉村的抗爭組織、甚至時常引述國外案例與研究,來形成自己抗爭的經驗,知識與經驗的關係在自救會的立場中顯得微妙且矛盾。

(三)再生能源建設,尤其是風電,是需要大量資本與法律許可的市場,政治力量在扶植這個市場的過程中扮演很大的作用。如前章節所述,相關的法規建立起之後才正式奠定國家目標和再生能源市場價值,政治力因此必然是在形成論述、也受到論述的主體。

接下來我將以這三個重點進一步分析自救會抗爭論述的概念:(一)「自掃門前雪」如何凸顯風電機啟發了四湖地方的新公共意識。(二)更加深入介紹風電機的具體影響如何呈現出知識與經驗的矛盾關係。(三)抗爭過程中不得不使用的政治力如何啟發「用能源看政治」的觀點。

(取自 陸域風機興建計畫地圖 由 立法委員蔡壁如辦公室提供https://kiang.github.io/onshore_wind/#97)

(二)自掃門前雪

「不用敏感,我這個人沒有祕密。」

擅長進行公開論述的吳連進有不少他會一直反覆強調的話,以上「我這個人沒有祕密」便是其中之一,訪問他的期間這句話出現過十次以上。為什麼會不斷強調自己沒有祕密?沒有秘密的人是甚麼樣的人?

回答這些問題前,我們先回顧前文提及過四湖鄉的發展論述與地方斷裂的案例,包括離島式工業區的失敗、萡子寮漁港的沒落等所造成的期望落空感。而不只是發展,當地有許多基礎建設不足,郭沛軒(2016)就提到了雲林縣沿海地區的治理失敗,從過去灌溉系統的不足到地層下陷引發的水災,尤其當地方水利單位被國家收編為政府單位後,政府都遲遲無法有效治理這些問題,居民只能仰賴自己。這種倚靠個人的傾向在王崧興(1967)對龜山島漢人漁村的研究中也提到,因為漁村的生產模式形成的經濟性質,會比農村有更多算計、公平的概念,這是來自漁村經濟原則的個人主義取向,人們會比較積極的追求自身的利益。從歷史方面來看,一名四湖當地的老師指出最早來到雲林開墾的先民通常在比較內陸、肥沃的土地進行開墾,沿海的村落都是已經比較晚來到,而只能定居在沿海比較貧瘠、鹽化的土壤,環境條件相對比較嚴苛的沿海村落,居民往往也是以個人利益為優先(田野筆記,2023/10/22)。而從近代的資料來看,2023年8月萡子寮發生嚴重海水倒灌的水災,而口湖鄉長李龍飛表示早已向政府反應多次,卻遲遲沒有解決,責任到底是誰的?「政府還要這塊土地嗎?」(劉奕璇、羅代章、吳建宏 2023)。這些資料指出兩個特徵:第一,漁村的經濟生產模式比較需要算計來維持公平。第二,政府長期的治理不足導致居民傾向倚靠自己。這些資料提出了四湖鄉居民公共意識低落的的可能性,但並非證實「自掃門前雪」這樣的說法。

田野調查期間向當地居民提問關於風電機的想法時,許多居民確實覺得沒有想法、「政府要做也不能怎麼辦」、或是乾脆直接不表態。其中,一名在台西分局擔任警察的居民對於風電議題也傾向消極,我和這名警察先生前往萡子寮海岸看夕陽時,他就指向十多年前台電在黑森林建造的風機、頂著海邊蕭蕭大風對我咆哮道:

「這些本來就是政府的土地啊,就是公共的土地,啊中央說要做,你地方怎麼可能不做?你反抗也沒有用。」(田野筆記,吳警官,2024/01/17)

對於本身就身為公職的他來說,在國有土地上的建設一定是由上而下的治理,反抗行為沒有用也沒有意義。然而吳連進對於何謂「公共土地」有不一樣的解讀:

「國有土地是甚麼意思?就是全國所有人民共同擁有的土地,是你的、也是我的,所以絕對不是政府想幹嘛就幹嘛。」(田野筆記,2024/01/16)

從這兩者對土地的公共性認知比較,我認為當地的公共意識不能被僅僅視為高或低的光譜關係,而是依據公共議題的性質不同以及相關的居民關係不同而有差異,也就是「公共性如何被創造」的問題。那麼四湖鄉的風電議題是如何被創造的呢?

我們透過上面兩段在描述台電風電建設的對話來看,台電風電建設作為打響四湖風電地景的第一炮,皆坐落在沿海第一線的土地上。這些土地長期以來都是歸屬國有,台電配合2000年的「風力發電示範系統設置補助辦法」得以不用經過周遭居民的協商直接進行建設。四湖沿海一帶也本就因為地景環境極不穩定、鹽化和海水倒灌嚴重而因此無人居住,使得台電在四湖沿海的風電建設不像苑裡、彰濱工業區等地有明顯抗爭。幾年後,台電的風機彷彿自然而然生長出來,雖有耳聞一些居住在比較靠近沿海的居民受到噪音的干擾,但並沒有公共的抗爭行為出現。這些台電示範風電機很快的成為四湖鄉日常生活的背景,它們大幅的改變沿海景觀,但是對多數居住在一定距離之外的人來說,這些風機的影響很有限,因此雖然有居民向我表示「看起來很奇怪」,但對生活不造成影響,自然不予理會。換言之,台電示範風場是「最有感、也最無感」的四湖鄉建設,這些風電機是繼離島式工業區之後最主要的大型建設,而且風電機垂直的標誌性與平面的工業區不同,它們相當顯眼,在數公里外都能看見並察覺它們「持續運作(持續的轉動)」的象徵性感覺,表示某種能動性被轉化為具體的動力,同時又並未真正影響生活經驗。

(取自 臺灣電力公司網站https://www.taipower.com.tw/tc/pageList.aspx)

根據上述分析,我認為吳連進會長所認為「自掃門前雪」的態度是被早期的台電示範風場所形塑出來的,作為一項公共建設,這些風電機坐落在相對沒有爭議也比較無人居住的國有土地,它們相當顯眼而具有標誌性,人人可見且符合國家所期待、想像和行動的現實(Escobar 2012[1995]:5),但當時還不會對大多數居民的日常生活造成視覺以外的影響,進而形成這種無關緊要的公共性,尤其當過去的發展建設以失敗收場之後。

那麼,吳連進究竟如何回應居民的「自掃門前雪」、並創造新的公共意識?回到本段落最初的引言,吳連進總是反覆強調自己「沒有祕密」,透過將私人的性質從自己身上去除,他的論述將他塑造為一個「公共的人」,他也會反覆強調自己只有國中畢業,因此相關的科學知識並不是他的個人解讀,而是「比他聰明」的科學家和專家們所提出。因為沒有祕密、並且不畏懼敏感議題、且原則上公開所有資訊,他成為一名集體思維的代言人,並且將風電議題公眾化。上下游記者林吉洋(2020)曾經訪問吳連進的童年舊識吳忠賀:

庄裡弱小年幼的孩子被欺負,『連進仔』就會還以顏色,從此在學校沒人敢欺負溪尾村的囝仔,他總是會為大家出頭,就是一個這麼雞婆的人。……這幾乎是破天荒第一次,把習慣於自掃門前雪,素不相識的居民們串聯起來。

吳連進「雞婆」的個性,改變了四湖鄉居民對風電議題的冷感。當2020年開始反對未來私人廠商的風電建設時,運轉十年的台電示範風機也逐漸出現問題,居民逐漸注意到生態環境的異常,幾座風機也開始因鹽風腐蝕而生鏽故障,過去潔白亮麗看似無害的風電機,如今已斑駁發黃且造成鳥類等物種的消失,這些改變同時也支持了吳連進對下一代私人風電機的抗爭論述。

(三)捕風捉影

「我問你,你覺得風電機放在那裡會不會倒?」

「……有可能。」

「不是有可能!一定會!」(田野筆記,2024/01/16)

這段對話來自我和吳連進初次見面訪談的內容。風電機對人與環境造成的影響相當微妙,通常是一連串的間接過程所導致,在因果關係的辨認上往往有頗大的爭議空間。類似於林鴻揚(2022)在麥寮六輕針對科學知識與地方信任關係的研究,他引用流行病學(epidemiology)的視角指出公共衛生領域與個體(individual)身體狀態切入的方式不同,流行病學強調從群體(population)的數據分析環境與健康的關聯,是「間接」證明因果關係,也因此具有一定程度的「不確定性」,這種不確定性也呈現在麥寮居民對六輕汙染的反應和論述之中。

我在四湖鄉也同樣觀察到這些不確定性,有許多居民表示不知道風機會造成甚麼影響,「聽說很吵,吵到睡不著,但我沒有聽過。」這些不確定性不能僅僅被視為居民的無知或不關心,事實上,這個現象反映了當地風電抗爭最重要的一個特質:無法經驗。

如前文所強調,反風吹自救會的成立是在台電示範風場完工十年後、針對後續的私人風電廠商建設提出抗爭,這些私人廠商的風電機因為自救會的抗爭所以一直到目前都處於暫時停工的狀態,沒有真正的完工,也因此無法真正經驗這些風電機可能造成的影響。與麥寮居民汙染經驗的不確定性不同,四湖的私人廠商風電機只存在在未來,其不確定性是因為具體經驗的缺席。那麼反抗者究竟如何論述無法經驗的事情?如何斬釘截鐵的提出「一定會倒」這樣的論述並獲得支持?我將以幾項抗爭者所提出的風電最主要的問題進行分析,並了解抗爭者是如何組織這些相關問題的論述。

1. 看見噪音

陸域風機比較危險的問題,就是它有一個低頻噪音,是無法阻隔的……如果陸域風機把我們圍起來,我們這裡面就直接成為一個噪音風場。」吳連進拿著原子筆在一張廢紙上畫圖解釋,像風車旋轉一樣在紙上反覆繞圈。「它會無限時間的對人體產生干擾,我們統稱為『風車症』。風車症就是讓你晚上無法睡覺,造成白天的活動力降低,人會產生憂鬱、必須吃鎮定劑、最後甚至可能導致心導管的疾病,這些都有醫學報導。……台中有個地方叫五甲庄,悲哀!悲哀!有個雜貨店的老闆要死了,告訴他老婆:『我真的是被風機吵死的』……我們在這裡可以接受大自然的風吹聲,風聲很吵但它不是全年持續的,不會不舒服。但陸域風機是『鬼哭神號』!你必須去接受它,要跟它長年去對抗,我們血液裡面有震動,但風機的振動頻率比我們更強,所以我們會被它牽引,到最後我們血液的震動就是跟著它,這就是違反我們身體的常理呀!沒有辦法照著我們的邏輯,所以導致人必定產生問題!(田野筆記,2024/01/16)

隨著吳連進的語氣越來越激昂,我也越來越能想像長時間聽到這些聲音會帶來的嫌惡和煩躁感,我在黑森林步道查看時聽見這些聲音,它們確實相當詭異,雖然並不是很大聲,但是隨著風車轉動發出嚶嚶嗡嗡的粗糙聲響,葉片劃開空氣時也發出「呼唰—呼唰—」的聲響。這些聲音難以形容,和自然環境中多變混雜的韻律不同,呈現出和風車轉動的視覺效果相似的感覺——穩健、統一、單調、毫無個性且持續不止。

然而,當我回到萡子寮村莊後,我頻頻向居民閒聊試圖找到「風車症」的患者,卻都是得到模糊的回答7:

「在海邊喔,嗡嗡嗡嗡的很吵,可是在這裡聽不到啦。晚上喔,也沒聽到。」

「聽說有些住比較海邊的晚上會睡不著,但我不知道是誰。」

「第一次聽有點奇怪,可是聽久了也還好啦。」

與我同行調查的研究者們,也好奇風車症的問題,這成了他們與其他報導人閒聊的茶餘飯後話題。不過得到的回應相當類似,居民往往「聽說」有人因此睡不著、不舒服甚至產生憂鬱傾向,而自己則是平常聽不見,也並沒有因此感到身體不適。

這些回答並非表示他們不贊同吳連進的說法,也不代表他們就不反對風機,相反的,如同我不斷強調,現有的台電示範風機本來就位在比較無人居住的地方,反抗的主要對象也不是現有風機而是「即將要有」的私人風機,如同吳連進自己也說「未來還沒發生的事很難體會」。風機影響的經驗、和有經驗的人同時缺席,抗爭者只能藉由非本地的、其他案例的經驗來構成論述,這些案例中他人的「經驗」是抗爭者重要的智庫,有些來自國內,例如上述提到的台中五甲庄,而更多是來自國外:

全世界第一個風車症的案例在法國,前年,法國的法院給一家風機公司判賠,認證風車症。為什麼要賠償他們?因為他們在那邊就是受到低頻干擾之後,身體整個出問題,但是只要一離開,好了!就是風車症,就是風車症!……很多事情剛開始沒有感覺,發生之後才去彌補就來不及了。(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

這個法國案例發生於2021年,衛報(The Guardian)記者Kim Willsher指出一對夫婦在過去兩年經歷了一系列健康問題,包括頭痛、失眠、心律不整、抑鬱、頭暈、耳鳴和噁心,他們認為這是七百公尺外風電機組的噪音和閃光所造成,醫生雖然無法在他們身上找到具體的健康問題,不過法院認為過去已有科學研究提出風車症的可能,因此判決風電公司必須賠償。這個案件對全世界的風電產業都有重要的影響力,它認可了風電機應該對噪音汙染承擔的責任,案中的風電公司甚至因此後續調整了幾座機組的轉速和燈光(Willsher 2021)。

不過更多年前,同樣來自衛報報導,一個澳洲的公共衛生研究透過居民投訴的比率與反風電團體抗議活動區域的比對,認為所謂的風車症案例與風電機分布的時空不符,反而,是與反風電團體的活動範圍吻合,因此認為風車症實際上是因為反風電論述構成的心理作用而造成的(Rourke 2013;Chapman et al. 2013)。另外也有研究透過統計數據指出,視覺上能直接看見風機也會加劇對噪音的反感(Arezes et al. 2014),臺灣則也有研究詳細的整理了風電機的「噪音」的成因與發電量的關係(陳信陽,2008),也有研究針對噪音導致的地方抗爭提出對策,包括提議設計階段有居民參與等方式(賴美蓉、曹瑋玲 2015)。

我認為,這些研究結果都有很大的議論空間,尤其研究方法往往過度仰賴數據統計,而忽略了許多更詳細的環境因素,並且無法證明為何是「反風電論述促進風車症案例」而非「風車症促進反風電論述」的顛倒因果關係。然而本文無力也無意證明風車症究竟是否存在,而是希望進一步了解:為何在無法經驗的情況下,仍然要引用風車症來強調風電機的噪音污染呢?

如前所述,流行病學討論公共衛生的方式只能提出間接的因果關係,這種不確定性導致流行病、污染的真正原因很難直接追溯,也使得相關的社會責任難以追究。然而,噪音並不是一種傳遞汙染和病原的媒介,而是汙染本身,噪音同時是經驗、也是汙染,這消除了病痛和病原之間的不確定性,使風車症和風車之間能夠形成「直接因果關係」。也就是說,當經驗本身成為病痛,經驗本身就成為了試圖避免的東西、也同時是能夠證明因果責任的東西,才會形成現在自救會以「不存在的經驗」作為核心的論述方式。如同引用五甲庄的案例指出居民「被風機吵死的」,直接將風機與居民的傷亡並置,「違反身體的常理」。

這種論述的概念在當地頻頻出現,反抗者所論述的現象無法被經驗而只能用「想像」的,而造成普遍對抗爭論述可信度的質疑,也持續形成一種論述氛圍的緊張感。我稍後會再回到這個論點上更深入分析8。

2. 侵蝕土地

土地一直以來都是地方居民最關心的事,如居民所說:

「我們是在這裡長大的,同學、朋友、家人,都在這裡,我們對土地有感情。」(田野筆記,蔡老闆,2024/01/19)

不過,很諷刺地,土地也同樣是再生能源建設「最關心的事」,無論是何種形式技術的建設,都一定要先取得土地,光電板尤其如此,它的發電量直接是以面積為基礎進行計算,越多的土地,等於越多的發電量。為此,2015年「再生能源發展條例」修法,「不利耕作區」這一概念出現,指因鹽化、缺水等自然條件限制,已長年無法農耕使用的土地,可以用來設置地面型光電板。隨著法規通過,農業部開始陸續公告政府所劃定的不利耕作區,以粗框紅線在航照地圖上圈出一塊塊土地,在完全不清楚認定標準與程序的情況下,許多農民耕作的田突然就成了不利耕作的土地:

甚麼叫做不利耕作區?甚麼叫做低地力?我們從來沒有聽過這些名詞,說要農電共生怎麼共生?有多少光電板下都是廢土、完全沒有在做任何的農作?(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

不利耕作區的法令一出,就已經造成地方居民、環保團體等激烈反對(周正履 2019;林吉洋 2023),2017年,不利耕作區的法令廢止,「低地力」一詞取而代之。不過,低地力的定義和不利耕作區是完全相同的,也同樣沒有明確認定標準和程序,差別在於其母法不再是「再生能源發展條例」而是「非都市土地使用管制規則」,以另一種法律管道賦予光電板建設程序的合法性,實際上是「開後門」(林靜梅、謝其文 2023)。

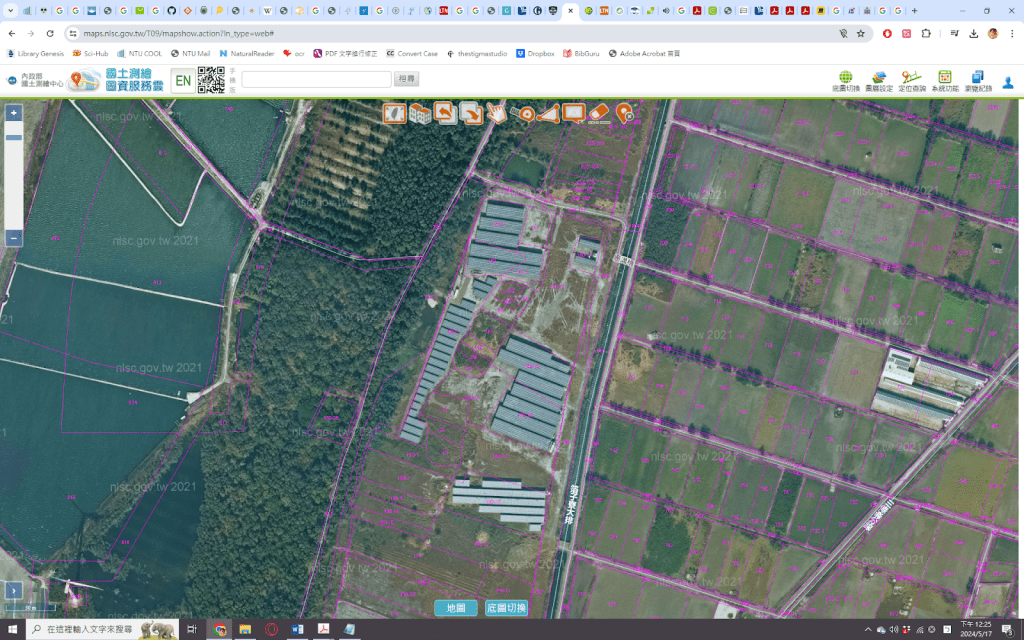

萡子寮周遭的光電板其實並不多,最大的案場是位於舊廣溝村「竹達寮」土地上,這片土地過去長年洪水侵犯,居民遷居至現今的廣溝村,竹達寮則是變成光電板綿延不盡的一大區塊,底下寸草不生。然而萡子寮周遭確實有大量閒置土地,為什麼這些土地卻沒有設置光電板呢?一名居民提出精闢見解:

光電板在口湖居多,我告訴你為什麼,因為口湖生態圈比較多,那生態圈比較多的時候,它土地面積就廣,誰要拿小case?他當然要拿大case才會賺比較多錢。……不利耕作就是因為你沒有在使用它,沒有在使用就沒辦法進行土壤改良,沒辦法去『翻轉』、『轉作』……我之前看過一個養鵝的,旁邊就是一個鹽化土地,那個鵝的大便的水排放到去那裡,結果,好了!可以種藥草、可以種玉米,好了啊!要跟不要的問題而已。(田野筆記,王老闆,2024/01/17)

如居民所說,不利耕作區和低地力的劃定很可能是為了圈出大面積土地促進開發效率和收入的,實際上,風頭水尾從未有「不利耕作」的問題,這裡的土地自古以來就桀敖不馴,居民們以各種耐旱植物調節土壤性質,或是結合養殖業來運用土地。再生能源產業在上世紀末大幅影響了全球新自由主義經濟的興起,其中,公共土地的剝奪與私人化或收租模式,導致財富和權力集中在少數人手中(Harvey 2004),這個趨勢的推動很大程度也和國家治理技術的扶持有關,透過法律合理化不利耕作區和低地力概念、圈地開放廠商投資就是一項典例。另外,向地主支付更高的租金也使得地主傾向將地出租給廠商而非佃農,廠商租約一期就是二十年,這使得越來越多農民無地耕種,而地主實際上也會因為土地利用性質變更而無法領取農保,透過租金模式大幅改變地方農民的生計金融結構,也大幅改變四湖鄉的工作地景(Ingold 1993)。這些種種操作以吳連進的說法就是「掠奪」人民的土地。

(取自 國土測繪圖資服務雲 https://maps.nlsc.gov.tw/T09/mapshow.action?In_type=web#)

而土地的掠奪絕非只有光電建設,風電,如前文所提到,最主要的憂慮就是噪音污染的問題,在法律程序上,唯一能評估噪音汙染的程序就是環境影響評估(簡稱環評)。然而,環評向來並非嚴謹規定內容的程序,其審查制度的核心是「學術化」的「專家會議」,以作為專家的環評委員共同檢視、認定、協商和產生「公眾信服的科學結論」,這一過程無法避免地使科學摻入政治考量(陳潁峰 2017)。

過去,風電機建設的環評條件是「與最近建築物距離兩百五十公尺以下」,2023年被修正為「五百公尺以下」,但無法解決的疑問是,這些數字究竟怎麼產生的?風電機與鄰房之間的安全距離在全世界並沒有共識,但台灣規定的安全距離卻是世界上最短的,而且該距離的定義並不是「五百公尺以下禁止設置」而是「五百公尺以下須通過環評」。不僅如此,吳連進還進一步提到廠商如何翻轉土地所有權的關係:

這個環評是只要你取得屋主同意就可以不用做,只要屋主拿出同意書,廠商都不用遵守相關法規。但是這個風電機做在這裡之後,因為它有一個安全距離,你之後旁邊要蓋東西、要蓋房子,不好意思,你反而要廠商同意你才能蓋,不然不安全9。(田野筆記,2024/01/16)

風電機的存在與否反覆翻轉了與周遭環境「安不安全」的定義,風電機出現前,不知如何訂定的噪音安全距離限制了風電機實施環評的準則;風電機完工後,則反過來限制地方居民的建設自主性,成為主導土地權利的實體。整體而言,再生能源建設開發土地的程序相當不明確,土地的主權甚至能透過建設所翻轉。如今,四湖鄉預計建設的風電機幾乎全數免環評,而需要環評者,也都已經通過,其效率之快令人咋舌。

(筆者拼貼 底圖取自 陸域風機興建計畫地圖 由立法委員蔡壁如辦公室提 https://kiang.github.io/onshore_wind/#97)

3. 乾淨的汙染

土地的問題並不是只關於再生能源建設的生,也關於它們的死。我在初次拜訪吳連進的路途上見到了一座無比怪異的廢墟,一座光電板的廢墟,癱軟而傾頹的鐵絲網圍塑出一個方正的土地,等身高的野草到處叢生,邊長數十公尺的巨型光電板由正中央單支粗壯的鋼骨支柱安插在地面上,傾斜幾乎倒塌的光電板懸浮在半空中搖搖欲墜,甚至有幾片僅剩下電纜纏繞,在強風的吹拂下如風箏搖擺,不時發出鋼鐵扭曲的異音而彷彿隨時都將龐然落下。

根據內政部地政司的地籍圖資網路便民服務系統查詢,這塊面積多達三千兩百多平方公尺的光電板建設於2014年完成,至今不過十年,卻已經殘破不堪,甚至可能也荒廢幾年了。一般而言,光電板的壽命普遍被認定為二十到三十年10,然而我在四湖鄉觀察到的這些光電板廢墟顯然沒有符合預期的壽命,強勁的含鹽季風可能是縮短這些設備壽命的主因之一11。

我所蒐集的資料中,國內對於光電板壽命的認知相當一致,但卻很難找到詳細的實驗研究資訊或廠商產品資料。而英語系的網路資訊則相當模糊,從五年到三十年以上的說法皆有。不只是光電板,風電機組的壽命也亦然,這些再生能源建設的壽命長短總有爭議,甚至是支持者與反抗者之間較勁的關鍵論述。一些包括我所訪談的當地反抗者認為,再生能源設備壽命的數字並非真實反映機器的耐久性,而是創造投資效益的市場數據(黃佩君 2019)。再生能源建設壽命已盡時,後續產生的回收技術、成本、責任問題卻沒有很明確的處理和認定程序,目前經濟部能源署以及環保署建立了一項光電板「模組回收費用」相關條例,以每千瓦一千元的費率向光電廠商徵收回收費用,然而,該費用目前是納入能源署的「再生能源發展基金」而非由環保署直接保管和運用,回收相關的業務和單位目前也未有明確訂定,條例僅表示環保署的回收業務可向能源署的基金申請補助(再生能源發電設備設置管理辦法 2024;再生能源發展條例 2023)。尤其,目前國內進行光電板回收業務的廠商極少,其市場價值尚未成形,風電機更是完全沒有相關的回收法規與機制,也沒有任何回收費用徵收來維持基本的責任認定。風電機的回收困難在於玻璃纖維製的葉片,這些葉片至今仍沒有「具經濟規模」的回收方式,事實上全世界只有一家廠商在研發葉片回收技術,其餘廠商多數以堆置、磨碎掩埋等消極且破壞環境的方式處理(林淑靜 2023;吳俊逸、張瑞芬、方品軒、林啟瑞 2014; Sánchez, Pehlken, & Lewandowski 2014)。

無論是光電板或是風電機,回收問題顯然是個仍有待解決的重要問題,尤其是可能造成的環境汙染,吳連進表示:

「到現在沒有人願意回收,為什麼?」

「太貴嗎?」

「對,沒錯,因為太貴,光電板裡面有四種重金屬無法裂解,因為成本過高,那麼這樣到最後,光電板真的乾淨嗎?……陸域風機的葉片塗料是乾淨的嗎?不是。那到它壽終正寢的那一天怎麼處理?也是沒處理,堆積如山。你知道以前那裡(黑森林)有多漂亮?我們有很多的白鷺鷥,很多野鳥,很多的生態都在那裡。但陸域風機做下去之後,動物都開始走,現在都看不到一隻野鳥了。」(田野筆記,2024/01/16)

而對一些地方居民來說,除了可能造成的汙染,他們更重視的是土地的運用:

「其實也不是說破壞環境啦,你看太陽能板落下去,那個地區攏無效,伊袂去污染土地啦,但是你這塊土地二十年攏無效。太陽能板回收的這個問題啊,它是說二十年後的問題,這二十年間技術是有可能,但是無得人回收啊,就凊彩骹踏遐遐欸咧管毋知影(就隨隨便便的丟在那裡也沒人知道)。」(田野筆記,蔡老闆,2024/01/19)

自救會普遍的論述是將回收的擔憂與土地汙染聯繫,然而也有居民相信廢棄光電板的問題不在於汙染,而是它佔據土地導致無法再利用的事實,更令他們擔憂的是回收的責任,法律並未明定回收作業應該由誰負責,而是以基金補助市場的經濟模式來鼓勵民間企業投資回收業務,對當地居民來說,不過是廠商獲利的手段之一。

風電機的回收問題更嚴重,不僅沒有任何法律訂定具體回收機制,葉片的回收技術甚至仍不成熟,地方卻已經開始出現風電機老化無法正常轉動的情況。如我前文所分析,風電機的持續轉動是一個重要的視覺象徵,持續的轉動促進了國家發展和運作的想像,一個「政府存在的壯觀證據」(Hetherington,2014:191)。一旦這種地景想像隨著風車停止轉動而破滅,伴隨而來的是政府的「背棄感(abjection)」(Ferguson 1999)。如同過去多次發展失敗所呈現的情緒。對許多居民來說,當這些風電機故障停擺而無人負責,就等同於國家不願意對地方負責,透過風電機在地方獲得政治與經濟利益之後便揚長而去。

從上述三個主要的抗爭論述主題可以看到,無論是噪音、土地程序或是生態汙染都很難在四湖當地產生統一的論述,污染的身體經驗與論述之間呈現矛盾關係,其主要原因是因為這些污染經驗正是反抗者不希望真的經驗到的未來,但是將這些經驗的不確定性與再生能源建設形成直接因果關係才能構成有利的抗爭論述,這些論述所反抗的也是一種未來的想像,並且是來自家鄉過去的情感記憶。我認為,經驗、記憶與未來在四湖鄉共同構成了一套論述,這些論述字面上是經驗性的,並依附著再生能源的影響所形成,但本質上,他們論述的是一種與過去有關的未來想像,這些未來卻是無法被經驗甚至不願被經驗的。這種奇特的關係在接下來要分析的政治力量中也能清楚顯示,這些政治力如先前介紹過的一些法規條例一樣,是構成再生能源做為社會行動者的關鍵要素。

(四)風行草偃

如前文介紹過包括臺灣在內全球再生能源市場形成的過程,再生能源是新自由主義經濟模型成形的一個重要項目,而新自由主義經濟也不是單純的將市場經濟完全脫離政治權力,事實上,政治力不斷介入這個經濟結構轉換的過程,至今也仍在作用中。除了相關法規的訂定以外,政治立場與政策想像也是重要的面向,以臺灣來說,民進黨所提出的「2025非核家園」願景就成了再生能源市場在台灣立起的主幹,也因此再生能源的支持與否,往往被直接視為政治立場或利益差距的衝突。然而,吳連進本人就是一個絕佳的反例,因為他截至目前都仍是民進黨的黨員:

他們(民進黨)說我是跟中共同路的,因為有一場中共的軍事演習流程完全符合我的評論,也就是當戰事來臨時他們一定優先封鎖三條航道,讓所有民生物資都不能進來。我當初就是在用『能源看政治』。(田野筆記,2024/01/16)

這段話試圖在反映的並不是對中政治立場或國防軍事的觀點,吳連進強調,一旦如雲林這樣的臺灣中南部平原土地都被再生能源建設所占用,那麼臺灣糧食和民生物資的自給率將會嚴重不足,對兩岸情勢來說很不樂觀。 而吳連進本身作為民進黨員一事也是他時常強調的資訊之一,藉此澄清自己對再生能源建設的反對並不是一項政治運動。不只是他,許多當地居民無論對再生能源持甚麼樣的態度,都會特別強調自己並不是為了政治立場做選擇。儘管如此,與風電機的論述仍然充滿政治元素,尤其我所進行訪談的時間剛好是2024年臺灣總統大選不到一周後,整個鄉村仍然充滿政治想法、劍拔弩張,尚未塵埃落定。大選結果也被用來反映在論述之中,例如不少反抗者認為立法委員蘇治芬的落選原因就在於再生能源政策的推廣,這些論述在強調不要以「政治看能源」的同時卻又相對積極的表達自己的政治選擇,這種矛盾又是為什麼呢?

關於再生能源政治性的討論中,只有周正履(2019)同時以政治作為討論主題、且田野對象也是雲林沿海鄉鎮,他主要探討地面型光電板在地層下陷區域的建設過程中,地方政治派系的不同觀點如何影響發展技術,尤其透過掌握話語權大幅的左右地方、建設、開發商之間的信任關係。這份研究雖然以光電建設的討論為主,但同時讓我注意到了它與風電建設在政治結構上的巨大差異。

光電板不如風電機有非常高的資本門檻,光電板的建設成本和技術難度比風電機容易許多,其規格和技術也更容易因應環境需求進行調整,是一個比較有彈性的市場。因此,光電在臺灣民間有超過四百家公司,與風電在臺灣由一個大集團包辦的情形完全不同。而且,因為光電的技術和成本門檻較低,並沒有像風電一樣需要由政府和台電配合進行大規模的示範,更不需要釋出國有土地進行開發,光電幾乎一直以來都是由民間企業和私人土地的協商與溝通所促成,這個關係中,擁有土地的地主、居民和廠商的話語權更趨近平等,當然也因此更容易被地方政治派系左右,但至少在光電發展中,居民往往有更直接的影響力和決定權,能夠透過內部協商來達成共識12。

然而風電發展並沒有這種政治彈性,例如黑森林的示範風場因為完全屬於國有土地,整個規劃到建設的過程完全沒有居民的參與,居民更沒有任何對決策直接的影響力。一直到現在,風電的整體建設過程仍幾乎不需要民眾的參與,僅有的規定相當模糊且非常容易在行政程序上迴避。法規「電業登記規則」中僅提到發電建設的施工許可申請必須附有「辦理地方說明會之證明文件」,地方說明會辦理的內容需求及證明方式並未提及。環評法規中則有進一步規定須邀請的對象、公布方式和時間等,但多數風電建設卻通過「免環評」因此不用遵守。雲林縣政府公告的「再生能源審查原則」則只有列出需邀請的對象,卻沒有規定公布方式和時間,因此導致了地方下述的事件:

我聽到的一種方式是:『來,阿公、阿嬤,這罐醬油、這包米送你,你幫我在這個表上簽一下名。』還有一種更快的是:『來來來,今天有個送米送鹽很多東西的活動,大家一起到廟口集合,蓋章簽名、還要帶身分證喔,一人只能領一包,簽過名就代表領過了。』就開一個遊覽車帶阿公阿嬤去『說明』嘛。(田野筆記,王老闆,2024/01/17)

這個故事顯示廠商的建設完全不受到地方居民的限制,即便法規要求需要「說明會」,也能透過上述方式製造出「證明文件」。而就是在這種情境下,居民既沒辦法透過土地權利來制約、也沒有協商管道可介入、更不可能透過經濟資本影響廠商的情況下,居民只能運用政治力,也就是「政治資本(political capital)」來制約再生能源建設。

我對「政治資本」一詞的概念主要在Bourdieu(1991)的理論中得到啟發, 作者認為政治家的論述之所以能產生政治性權力,是透過其累積的政治資本。政治資本也是一種象徵性資本(symbolic capital),建立在信任(credence)或信仰和認可的基礎上,或者更準確地說,建立在無數信用(credit)操作的基礎上,行動者透過這些操作將他們所認可的人(或物體)的權力賦予人(或物體)(ibid. 192)。從這個角度來看,許多政治人物對風電機的論述便是一種生產政治資本的過程,透過形式上的說明會、甚至是法規、科學研究等「展演(performance)」、「具體化(objectified)」(ibid.)的過程,政治的權力與信任被累積在政客以及風電機當中,影響著觀看它的人們的政治意圖與想法。

然而政治資本並不是只有政客才能生產和運用,陳憶寧、羅文輝(2006)也同樣以Bourdieu的看法為出發點,但著重討論社會中一般民眾生產和運用政治資本的方式,特別是與「媒介(media)」的關係。他們對政治資本的定義為「民主社會中解決政治問題的資源」(ibid.,91),並且有政治網路、知識、興趣、參與、信任等不同形式,並討論資訊媒介如何串連這些不同政治資本形式之間的關係。他們所針對的媒介主要是電視新聞、報紙與網路等典型的政治資訊媒體,而我認為,風電機也同樣在當地扮演媒介的角色,甚至,風電機本身就是具有政治資本的政治行動者。

前文所提及的大選後情勢就是一例,風電機作為一種媒介,它在地景中呈現的地景視覺感官持續的作為一種政治資訊的展演,從它的成功與否、運轉或停擺、棄置或回收,地方的居民能透過風電機的狀態判斷自己對政治治理的信任。而風電機作為一個政治行動者,它也透過各種論述形式:說明會、法規、科學研究、抗議、甚至是廠商贊助的腳踏車上風光明媚的風電圖案來生產政治資本,並透過發電量、壽命、故障率等科學數據來運用這些政治資本,影響著地方與國家的治理方針。

這就是吳連進所說的「用能源看政治」,將再生能源建設,尤其是風電機,視為政治資訊的媒介和政治的行動者,自救會才能夠在地方居民無法介入的產業系統中獲得能夠抗衡的政治資本,抗爭論述的政治性並非來自於政治立場衝突,而是因為在風電產業的限制和隔離之下,政治資本是當地居民唯一能生產和運用的資源。與風電機情況類似的另一種能源就是核能,也同樣是臺灣政治發展論述的重要主題,因此再生能源與核能的科學與政治比較就相當頻繁:

全世界有四百多座核電廠在運作,現在還有五十座正在蓋,未來絕對是倍數的在增加。……核電的核廢料是臺灣的問題嗎?我相信不是,而是全世界使用核電的問題,唯獨臺灣在用『政治力』處理核電,臺灣的能源,要相信科學、要相信專業,不能用政治力去解讀。(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

臺灣還是要用核電……大家攏會驚啊!但現在科技這麼先進,咱核一、核二、核三廠這麼多年嘛無啥麼問題。……以政治來講,國民黨也講民進黨安怎安怎,一定要重啟核四,但是馬英九這總統伊立法院也是過半啊,伊同有去重啟?伊嘛無啊!啊問題是啥?吾人欲淌這渾水。(田野筆記,蔡老闆,2024/01/19)

……(接著蔡老闆的話)那現在(再生能源)破壞這呢多良田、破壞這呢多魚塭,但是核四予你一百天,伊通運量出來不足的電力咯!所以應該還是要重啟核四才正確。(田野筆記,苦瓜哥,2024/01/19)

這些舉例僅僅是抗爭論述中政治展演的冰山一角,但已經足夠表明政治資本在這些論述中的重要性,我認為將再生能源,尤其是風電機視為一種政治媒介以及政治行動者,能更有效的立體化這些政治性論述的意義,而非普遍將其視為政治立場的鬥爭。雖政治立場也固然是具有重大影響力的一個面向,然而多數的當地居民看待風電機的態度並不是以政治立場為先驗的角度判斷,而是透過風電機本身作為媒介和行動者,地方居民得以與之生產政治資本,並從中運用和判斷風電機的知識與信任關係。

小結

本章節以較多的篇幅闡述和分析四湖鄉反風吹自救會的抗爭論述,試圖將這些論述的意義進一步概念化。從自救會長吳連進所陳述的成立始末開始,我們了解自救會主要反對的都是尚未存在的陸域風電機。其中,當地居民「自掃門前雪」的公共意識是如何被過去失敗的地方發展以及台電的示範風場所形構出來,而吳連進如何透過將自己塑造為「沒有秘密的人」來重新凝聚地方公共意識。接著,對於陸域風電機最主要的三大反抗點在於其噪音汙染和再生能源建設的生命問題,雖然都是當下無法被明確經驗、也尚未產生明確影響的因素,但正因如此它們是反抗者最試圖避免的。透過噪音將流行病學中的「不確定性」消除,風電機的負面影響予居民的身體感直接聯繫,而回收問題在光電和風電的比較之下,能夠發現風電的產業性質和地景效果大幅的加劇了回收問題所產生的「背棄感」。而這種背棄感也來自於地方居民對國家政治的不信任,風電機在這個過程中同時扮演了政治媒介和政治行動者,與居民彼此生產和運用政治資本,這些政治資本是居民在風電產業中唯一能夠抗衡並產生論述的關鍵資源。

這些抗爭論述的概念僅僅是我在本文主旨中能掌握的關鍵要素,並不是抗爭論述的全貌,也絕非所有居民的論述都有相同的理念,我接下來將分析這些論述在四湖鄉地方聚落的作用和效力,了解其他的居民究竟如何引述這些想法,又或是如何反駁它們,甚至產生地方社會的衝突。雖然我在本章節普遍以「反抗」和「支持」的角度歸納我所引用的關鍵論述,但在地方上風電議題並不是如此簡單二元光譜式的關係,這些多面的、立體的想像也同樣是從風電機與環境經驗的獨特矛盾中成形。

論述的衝突

吳連進喔,我原本還在想要不要把他介紹給你,不過你有聯絡上就好了。(田野筆記,村長,2024/01/15)

我前往四湖鄉萡子寮進行田野調查的第一天,正在詢問村長可以訪問的相關人士,並告知村長自己已經透過網路聯絡上吳連進,而村長上述這段回應透露出難言之隱,為什麼會猶豫是否要介紹吳連進給我呢?

在來到當地之前,我透過新聞報導和相關研究等試圖了解風電抗爭在地方的情形,但多數的報導與研究強調地方論述與國家論述的差距,卻很少提及地方論述內部之間的差異。村長的猶豫暗示了風電議題在地方是有很多不同立場、出發點與考量的,而並不是一個具有統一性的地方連續體。隨著我的調查發現,人們的立場甚至無法單純以支持、反對的二元關係看待,而是有多種條件建構出不同主體想像的差異。這個章節中,我將分析形成這些差異的不同社會條件,首先討論有些人們為何同意並引用自救會的抗爭論述、其他人們為何不認同並以自己的方式進行論述,而關注這些面向又能如何拓展風電議題在地方的研究視野。

(一)本同末離

在上一章節,我們分析抗爭論述概念的過程中已經聽見了各種不同的抗爭理由,這些論述一開始多數是由吳連進向外推廣的,許多地方居民的論述也和自救會有高度同質性,包括特定的關鍵字、論述時的語氣、口吻等,都和吳連進本人的說法如出一轍。然而,同樣這些支持抗爭論述的居民們,也並非總是對議題有完全一樣的看法,例如前文有提及,一位居民雖然完全站在反抗方,但卻不認為光電板會造成土地汙染,這和吳連進強調光電板重金屬汙染的面向完全不同。

吳連進可以說是地方魅力型權威(charismatic authority)的代表,他的論述具有強烈的號召力,包括他說話的語氣和肢體動作,例如語句之間的停頓和間隔,以及重複強調結論的敘事方式,都鋪陳了一種不容置疑的說服力:

(緩慢、小聲、謙虛而像是在回憶的語氣)要回來(四湖鄉)之前,我有去拜會苑裡反風車,會長陳清海大哥跟我講了一句話(後躺在座椅上並停頓),跟我說『一輩子只做一件對的事』,一輩子只做一件對的事(一邊重複一邊點頭)。……那當然回來之後收到很多的謠言、很多的耳語、包括很多的對我人身的攻擊、包括身體的傷害(一邊列舉一邊以食指敲擊桌面),其實我都不會看在眼裡,包括黑道去我家把我逮走,我也沒退,我很慶幸這些事情發生在我身上。……(高亢、大聲、激昂像是軍官的語氣)你們(地方居民)沒有退,我會讓你們很光榮,我會讓你們敢出去,對身為反對陸域風機是一件很光榮的事!(田野筆記,2024/01/16)

這段論述是吳連進分享自救會成立始末的摘錄,可以看出其魅力特質的一種基督教式風格(Joosse 2014),包括傳達來自外地的理想(一輩子只做一件對的事)、代替可能的眾人承受身體傷害以及對奉獻感到光榮等,都顯示出吳連進的領導魅力中的古典特質。韋伯(Max Weber)在討論魅力型權威這一概念的時候,同樣從耶穌的領袖人格出發,進一步將魅力這個概念社會學化,成為一個分析範疇。而韋伯也強調,重要的是這種魅力權威所影響的個人,即「追隨者」們,實際上是如何看待他的權威主體(Weber 1978[1922]:242)。

當我和四湖鄉居民討論再生能源議題的抗爭論述時,除了對吳連進呈現出一種近乎「模仿」的狀態以外,也有很多居民的第一反應是:「你就去問吳會長啊。」而以此推辭訪問。這兩種傾向的居民我都在田野期間「偶然」遇見,且剛好都在具有複數聲音的場景中遇見,形成微妙對比。我接下來將簡單敘述並分析兩個對話場景,了解這些抗爭論述的支持者如何用不同的方式表達自己的聲音。

1. 四季民宿

第一次和吳連進會面結束後,他提供我不少可以訪問的名單,其中一個是四季民宿的老闆,這間民宿位於萡東村最南端,在彌勒寺一旁,過去就是彌勒寺的香客大樓。因為距離我主要的田野地萡子村較遠,我一直到某日調查毫無進展時才想起去拜訪四季民宿,後來卻發現民宿蔡老闆的抗爭論述呈現一種相當微妙的不同。

彌勒寺是一座供奉彌勒佛的寺廟,與萡子寮當地主要的王爺信仰非常不同,以前的老住持,即現在蔡老闆的爺爺,擁有一段精彩的生平故事,年輕時突然夢見彌勒佛囑託,後來受神明引導修行,修成了六神通的靈性體質,能洞悉世事甚至預知未來,非常靈驗。許多外地人因緣際會受到感召與幫助而成為信眾,後來信眾合資一同建立了彌勒寺,於1979年落成,但隨著老住持過世後,其靈力無人繼承,參拜的信徒也就逐年減少,原先提供給香客住宿和信眾修行的大樓也因此翻修改建為民宿。彌勒寺雖然香客數量逐年減少,但蔡老闆並未感到擔憂,「爺爺喜歡就很單純,不想要太多人。」,彌勒寺至今也仍每年中秋舉辦愛心會,給地方低收入戶的家庭提供物資,建立與地方其他公廟很不同的公共身分。

而且,四季民宿是我訪問的所有報導人住處中最能明顯感覺到風電機存在的地方,雖然並不是距離最近,但民宿的入口正對著西方,直接瞄準了沿岸的台電第十四號風機。從室內看出去,就像一幅以風電機為主角的框景,正對著室內櫃檯的玻璃櫥窗時,門外的風電機景觀直接反射在如鏡子的玻璃上,初次拜訪時,我還誤將玻璃倒影看成後窗景色。根據方位判斷,太陽西下的黃昏時分,應該也會造成室內的眩影,萡子寮大多數的宮廟都是朝向西方(面海),但朝向西方的住宅非常少,四季民宿則同時與彌勒寺座向平行、也同時是居住空間,因此成為少數能在居住環境中看見沿岸風機的房屋。

就在與蔡老闆聊天的同時,一名穿著沾滿泥沙的破舊外套、褲管捲起至膝蓋、披頭散髮、沒有穿鞋的一位約五十多歲的叔叔,帶著爽朗笑容拉開民宿大門,很自然的加入對話。這位叔叔有一個當地人給他起的暱稱「苦瓜哥」。苦瓜哥過去是做鋼筋工程的工程,但隨著地方人口和建設逐漸減少,能出工的頻率就跟著下降,現在的他平日就在村子各個角落串門子。苦瓜哥加入話題後也很快的積極表達自己對再生能源建設的不滿,其中,有許多論述的方式幾乎與吳連進完全一致,例如「掠奪」、「滅村」、「等死」等相當強烈的情緒話語,呈現出相當悲憤的心情。

另一方面,因為宗教信仰根本的不同,以及位居村落較邊緣的位置,四季民宿的蔡老闆呈現出一種與其他村民不太一樣的公共態度13。例如先前提到的光電板回收汙染問題,他認為光電板並不會造成土地汙染,但是回收加重了地方居民的責任。而吳連進曾提到光電板造成熱島效應,蔡老闆卻表示這種說法需要有科學數據才能映證,顯示他對再生能源議題的看法呈現出一種理性消極的態度,與苦瓜哥充滿情緒的論述方式形成對照。然而,這兩種論述方式並未產生衝突,而是在論述的過程中互相補充、對應。例如,苦瓜哥也同意光電板造成熱島效應需要科學根據,不是誰說了算;蔡老闆也同意地方發展不好是因為官商勾結、地方政府不在乎所造成。

整體來說,我們可以在上述兩位當地居民的比較之中,了解到抗爭論述的主觀情緒和理性驗證並不是對立衝突的,而是彼此交織、互相補充、共同建構的。然而正如前文所分析,當地有許多主觀經驗和理性推論是互相斷裂的,這個過程中「想像」就扮演了相當重要的動力,這則推論,我稍後會一起綜合分析。

2. 萡子咖啡

位於萡子寮普天宮一側的街道,萡子咖啡是一個兩開間的民房改建而成,擁有較大的房屋面寬,因此能從街上清楚看見王老闆製作咖啡的身影。萡子寮的地方居民並不常喝咖啡,但是對家鄉土地有抱負與理想的王老闆帶著妻子小孩回到萡子寮開店,居然也吸引了不少外地遊客前來光顧,多數是沿海旅行途經此處稍作休息,裝潢新穎且常有陌生面孔的萡子咖啡是萡子寮一個頗有生機和新意的空間。

帶著一種尋找自己與故鄉土地連結的企圖心,王老闆自然也是再生能源建設的積極反對者之一,他相當吳連進的先見之明,而後者也讚許這位返鄉青年。有一日,我和吳連進相約在萡子咖啡見面討論,而吳連進另邀請了一位稀客——萡子寮反風吹自救會副會長蔡先生。

吳連進和四季民宿蔡老闆都和我提及過這個神秘兮兮的人物,對他敏銳精闢的見解相當誇讚,然而就在我首次會見吳連進的當天稍晚,我透過吳連進提供的電話號碼連絡了這位蔡副會長,卻得到冷淡的回覆:

「你就去問吳會長就好了。」

對於蔡副會長比較陌生的態度,四季民宿蔡老闆也有提及。首次在萡子咖啡遇見他時,明顯的呈現與吳連進截然不同的氣質,蔡副會長黝黑的濃眉有如烈焰,但眼神相當含蓄,說話聲音儒雅安靜,與吳連進熱情甚至有點霸道的個性相當不同。蔡副會長同時也是彌勒寺的副主委,過去也在他鄉工作,今年是回到萡子寮生活的第七年。最有趣的現象在於,蔡副會長與吳連進時常不認同對方的論述,在一些問題上來回爭執,有時甚至用比大小聲的方式讓對方欲言又止,這些對話都呈現出反抗者內部立體、多元、有時甚至互相衝突的想法:

吳:「台灣的能源過於脆弱,能源的問題會關心到三大要素:國防、經濟、民生,就這麼簡單。」

蔡:「其實今年北極冰帽……」

吳:「喂!不要再講那個啦!」

蔡:「沒有啊!東北航道14和西南航道對台灣能源的影響很大,我們反風車也應該關照一下啊!最後的能源政策啊!」

(另一段對話)

蔡:「有一點我想跟各位報告一下,賴清德一定要面對的問題……」

吳:「不要講這個啦!(趕緊轉移話題)」

(另一段對話)

吳:「(再生能源建設)有承租土地,有租金,沒錯,但大多數的利益去哪裡了?跑到財團的手中去啊!」

蔡:「怎麼判斷錢都跑到財團那邊去?(吳插嘴:沒有啦!就能源公司嘛!)很簡單,你看雲豹……(吳:那個不用再講了。)沒有啦,雲豹15……」

吳:「就跑到能源公司!(兩人聲音混在一團)」

(田野筆記,2024/01/24)

上述這些混亂的對話,明顯的顯示出立場相同的反抗者,也會有意見相左的情形出現,尤其是對於有些事情「要不要說」的爭執非常明顯,甚至會直接插嘴硬性打斷對方。雖然蔡副會長的論述經常被打斷,但從他提及的議題面向來看,他的論述經常是試圖回應外在的氣候政治,甚至比吳連進更符合「用能源看政治」的觀點,尤其「我們反風車應該也要關照一下」不僅顯示出蔡副會長對於氣候議題的興趣,也賦予自救會一種關切議題的「責任感」,而不僅僅只是引用外界資料來構成自救會的抗爭論述。此外,蔡副會長時常提醒吳連進不要偏題,並認真嚴肅的問我是否有想問的問題。蔡、吳之間的這些爭執雖然並未昇華到衝突的程度,但吳連進在這些對話中反覆以「那個不要講」的方式中斷蔡副會長的話題,與他所堅持的「我這個人沒有祕密」似乎有些出入。吳連進後續則提到:

「我一路上有很多貴人相助,一些來自不同社會階層的、我沒有辦法透露身分的人。我們這些人組成自救會的圓桌會議,一起商量和討論,包括資訊來源、包括要做甚麼事大家會去商量、包括會長的主張是甚麼也要商量。每一場的抗爭主張都不同,你們讀書的學者會說:『文字是寶刀』嘛,那『他們』就派出一個小兵給我,幫我寫文字。當我們所有的資料拿到手後,我們開始爬梳、開始敢寫廠商官商勾結、開始拿出他們違法的證據。……這些都是要透過大家一起開會,所有的資料批閱、拿出來討論。」(田野筆記,2024/01/24)

由此可知,自救會的論述並不是純粹的直接反駁,更不是吳連進自己一人出主意掌控論述,論述的內容實際上是一直處於變動的過程,來自各種不同人們的聲音互相討論和協商而成,除了當地居民的聲音以外,還有來自外界的科學研究、新聞報導、政治人物以及吳連進所說的「貴人」們,來自各方的意見互相組織,並賦予抗爭論述的能動性,使得抗爭論述持續與公共議題建立對話。

從上述對話場景的概述,可以了解到抗爭論述並不是固定不變的,也不是均質、靜態的,而是綜合許多各方資訊、再經過協商與討論建構的。這種現象在當代活動家(activist)的議題研究中相當重要,Healy & Mulholland(1998)就相當關注活動家的論述組織和實踐方式。本身就是美國民權活動家的Mulholland認為,組織論述的對話中,被打斷、插嘴、沉默甚至是道歉等語言行為能夠更清楚的顯示論述的實踐過程是如何影響實踐背景下的互動。吳連進以打斷、插嘴的形式的噤聲部分議題,不只是建立了對外(在當下即筆者)論述的特定原則和領域,也顯示出地方人們在對話中的權力關係,儘管蔡副會長顯然有許多與吳連進不同的意見想要表達,卻在首次聯絡時仍表示「找吳會長就好」,顯示出這種權力關係並不是固定不變,而是隨著參與對話的對象和目的不同而改變。權力並不主宰著對話原則,對話中的語言實踐也影響著權力關係。原本聽起來完全遵守吳連進論述的蔡副會長,在正式接觸對話後卻頻頻與吳連進意見相左的現象就貼切的說明上述的分析。

另一方面,四季民宿的蔡老闆及其好友苦瓜哥,雖然嚴格來說都不是「積極」的反抗者或活動家,他們並不會頻繁參加抗爭活動和組織討論,但對土地充滿感情的他們也同樣清楚掌握許多抗爭論述的內容。而從小以彌勒寺做為主要生活背景,與萡子寮普遍信仰的普天宮有著不盡相同的公共態度,同樣反映在抗爭論述之中,例如對一些科學事實的看法不同。而苦瓜哥雖然有許多論述與吳連進完全相同,對話的過程中也持續的受到蔡老闆的影響,在激動的情緒話語和理性的推理佐證之間轉換。這些分析都告訴我們,地方抗爭論述絕非單一均質的,也並非由少數領袖完全掌控,而是許多人對資訊進行了不同詮釋後透過協商與討論共同建構出的論述,這些論述背後的原則也隨時透過對話中的語言實踐而改變,並且也反映出他們的人生背景與經驗,呈現出地方的多樣性。

這一小節我分析了一些主要提出抗爭論述的當地居民,並試著分析他們的論述之間的差異。然而這種差異仍只是在相同立場下的協商,當地更有許多不願對再生能源建設議題提出看法的人,甚至有些人持正面的態度,我接下來將進一步分析這些論述衝突更巨大的人們,了解不同立場的可能性。

(二)風口浪尖

「那麼這裡有人支持風電嗎?」

苦瓜哥:「沒有人支持啦!」

蔡老闆:「沒有啦,支持的是不敢講啦!沒有人出來支持的,他是不敢講!支持的也不是支持啦,他是有得到利益就惦惦(不講話)啦。」(田野筆記,2024/01/19)

苦瓜哥和蔡老闆這段幾乎憤怒的回答說明了地方居民的普遍立場,「沒有人支持」的說法在字面上似乎打破了反抗與支持的二元對立,但「沒有人支持」不代表「所有人都反抗」,那些保持沉默、「不敢講」的人們又是為什麼如此呢?甚至產生如本章節開頭所引述的、居民之間的猶豫和尷尬?這個小節我將視角從普遍的抗爭論述中抽離出來,試圖去聆聽和分析不會提出抗爭論述的人們的想法,了解再生能源議題造成了地方居民之間甚麼樣的衝突,這些衝突又暗示著甚麼樣的地方脈絡,形成在世代差距下,不同想像主體之間的張力。

多數站反抗立場的居民認為「利益」是這些沉默者保持沉默的原因,四季民宿蔡老闆就如此提到:

一般都是公家單位的人才有利益可以拿,平民百姓拿不到啦,議員、鄉長、代表、村、里長這些有公職的才有可能拿到利益啦,不然他們會帶頭出來反對啊。啊我們不知道誰有拿誰沒拿啦,這個就自己去揣測啦!哈哈哈!(田野筆記,2024/01/19)

萡子咖啡王老闆則是對「支持者」的態度有更系統性的分析:

贊成的人為什麼贊成?第一個,他可能有收到賄賂(複誦兩次),你是甚麼咖?你是惡霸咖、你是中咖、小咖……我假設啦、我隨便講,大咖的十五萬,小咖的十萬、五萬……那你錢進口袋了之後呢?你要做甚麼?你要產生那個影響力。……那贊成的第二個是:『反正我沒有住這裡』(複誦兩次),假設我老家的房子在這裡,但我就沒住這裡啊,我只要能領到補助就好了,最大的受益者除了廠商以外是誰?是地主,不管是售地還是租地都賺,尤其是老人家,他不需要太多生活費啊。……那再一個,政治理念(複誦兩次),像很多人說:『中央都允許了,你哪有可能不允許?』。或是因為黨派,為支持而支持、為反對而反對。(田野筆記,2024/01/17)

這些對支持者的分析有幾項特點。第一,王老闆的論述反映抗爭論述的核心:以利益、土地和政治為出發點,以典型的抗爭論述理念來反證支持者的立場。再者,王老闆的論述方式、語言習慣與吳連進非常接近,能夠系統化的條列敘述,並且有重複強調重點的習慣,這些特徵如同前一小節所提的魅力特質的模仿。然而,王老闆進一步提出支持者的另一種可能性,呈現出不同面向的思路:

支持者還有一個原因是甚麼?我假設我是長輩,你是晚輩,你不住在這裡,那你偶爾回來說:『欸!阿公!我跟你講,風車要用,風車你要贊成!你這樣生活費才有啊,那個又沒有關係沒有汙染……』,是因為『間接性』的告知(複誦兩次),而且補助能減輕晚輩的負擔。(田野筆記,2024/01/17)

王老闆身為我在田野期間唯一知道的返鄉青年,他的觀點也凸顯了長輩、晚輩之間的世代差距,在人口外流及老化嚴重的萡子寮中這種差距更加明顯。事實上,萡子寮的報導人們都對世代差距的問題富有想法:

蔡老闆:「我很小就想說我遲早要回來顧這個彌勒寺,可是下一代就不一定這樣想,因為他(兒子)出生是在台北啊,所以對這裡是沒有感情的,沒有辦法啦。」

苦瓜哥:「沒有產業發展,就沒人回來啊,沒人回來的話這裡就是老人、小孩,年輕人都往都市發展。可是現在年輕人一個月兩萬、三萬,你如果買房子要三十年,等買到都六十歲了,要跟地球說再見了!輕舟已過萬重山,死亡就在面前等著你。……如果你過了這個時間沒有累積能力的話你自然會被社會所淘汰,因為這個社會已經演變為一個分離主義的、個人主義的社會。」(田野筆記,2024/01/19)

路邊泡茶的阿嬤:「這裡(萡子寮)的房子就留給他(兒子)啦,不然在台北房子太難買了,怎麼買?雖然也不確定會不會回來啦,但至少有留一塊地給他們嘛就可以生活下去嘛,在這裡吃飯都不用錢啊!其實住鄉下很好,我們鄉下住久了去台北也都不習慣,但是小孩子喔他們不一定啦,在都市生活太久了也不太喜歡這裡。」(田野筆記,2024/01/17)

除了這些看法以外,還有許多當地居民零碎的談話中顯示出同時對後代的期許和無奈,如同我在在本文第一章節末引述了社區發展協會蔡執行長的看法,每隔二十年一代,四湖鄉的發展背景都形成截然不同的生命經驗,這種生活背景的變化所造成的世代差距讓蔡執行長選擇以更樂觀的角度看待風電機:

我不會為了人家在反對就反對,我一樣有反對的想法,但我不會去參與他們的反對,為什麼?因為你是反對沒有錯,但你是背對著時代的潮流,你反而是『逆風而走』。其實現在的年輕人,像我們這一代最精彩的,再過二十年好了,八十歲,你八十歲的時候還能像我現在這樣跟年輕人們一起討論、傳遞很多的信息嗎?我們現在能夠傳遞的信息只是把我們記憶、過去、還有我們現在看到的情形傳遞給你們,未來我能知道是怎麼樣嗎?(田野筆記,2024/01/16)

不只是將世代以歷史、記憶的傳遞來形成時間上的連結,蔡執行長也以「空間」表明世代之間的演變:

像我有一些朋友啊,年紀比我輕一點的,大概四、五十歲,二十幾年前他們都是想跑到尼泊爾去、跑到不丹、跑到印度哪裡去,我說你跑到那邊去幹嘛?難道你沒有所謂的家庭的、倫理的責任嗎?難道你沒有對你出生在的這個社會的責任嗎?這些人都是跟我兒子同一代,就是你的上一代,他們不會去想這種東西啊!他想的是他『現在』的,所以未來是這樣的。」(田野筆記,2024/01/16)

蔡執行長透過時間的經驗:記憶與過去,還有空間的經驗:在地和外地,來想像世代之間的差異,甚至指出了世代想像的「個人主義化」這種主體化過程。經驗和想像主體的關係正是Moore(2011)試圖去了解的,她透過「媒介」的研究指出,外在的經驗放大和延展了人們內在的情感和意義,打破主體化過程的內外二元區分。我們可以說這種觀點繼承了傅柯學的主體,即主體並非一種先於權力的、存在於人們內在的自由意識,不過Moore更加注重的是透過媒介互動引發的經驗與想像。而蔡執行長,以及許多無論是反抗、支持或是沉默的報導人們所提出的世代經驗與想像之間的關係,其實都印證了過往經驗不斷累積、傳遞、互動而形成的想像的主體,我們甚至可以從論述發展想像的方式中清楚觀察到這種主體性的差異:

我們四湖這邊真的應該把漁港弄好,海岸要清淤、要發展起來,萡子寮漁港好好的重新建設,變成我們四湖的『海岸珍珠』,我們有很多的漁獲,這樣做才有可能給我們在地產業一個機會。(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

漁港要做甚麼用?海上觀光。我個人判斷啦,臺灣以後要發展為一個藍色的海島,周圍十二海浬之內,做成所謂的『海上公路』,可以容許外國的郵輪,到我們的漁港停靠,跟國際之間產生一個連結。(田野筆記,蔡執行長,2024/01/16)

從吳連進和蔡執行長相對立場的兩人所提出的發展想像來看,很明確的顯示出由兩人世代背景、生活經驗與土地感情的差異所塑造的想像主體的衝突,吳連進的「海岸珍珠」是一種點狀的、地方的、強調在地自主性的發展;蔡執行長則提出一種線性的、現代主義式的、強調與外界產生關係的一種跨地方尺度的發展。這種差異可能來自於兩人過去在四湖鄉的生活差異、懸殊的教育資源以及在台北發展的工作性質等不同,如果我們再比較他們對雙方立場的態度,就能更清楚顯示我在本小節欲說明的現象:

風、光電是不是好東西?好,我說你是好東西,我認同你是再生能源,但一個好的東西要設在好的地方,它才是好的東西,那你再好的東西用在不好的地方,那也是錯誤的東西。臺灣可不可以有?可以,但是不能毫無控管,因為這種東西它是不可控的,它沒辦法讓你穩定的(複誦兩次),你沒辦法掌控天氣,你沒辦法掌控太陽,它就是無法控管。要適量的開發(複誦兩次),什麽時候有風?你不知道,什麽時候有太陽?你沒辦法預測。如果無所不用其極的去設置這些東西,二十年後怎麽辦?(田野筆記,吳連進,2024/01/16)

吳先生他們在反對,以他們立場來講他們也一定有發揮出反對的效果,因為後來要再蓋陸上的風車也就沒有繼續再蓋下去嘛,還是能夠保留我們原來這種淳樸的鄉村,這是我覺得他們功不可沒的地方。但是很多事情就是一體兩面的,我的意思就是像我在你們這個年紀的時候,我大學畢業之後也是從事社會運動的……後來他們這幾年在做這個能源的抗爭,以我的立場來講的話,我不去參與他們,我反而被他們在臉書裡面,有一點點隱涉的汙衊我,說我跟我哥哥回來這邊是因為跟能源公司有甚麼勾結……但我是自清則清嘛,我幹嘛一定要跟你一起攪和?(田野筆記,蔡執行長,2024/01/16)

從這些對話中我們可以瞭解到,反抗與支持並不是截然二元性的關係,而是受到人們與地方的記憶、情感、從事的職業經驗等所影響。多數持「不反抗」意見的居民們選擇保持沉默,並且為這個議題敢到敏感與緊張,因為反抗與支持的對立已經在地方形成利益和政治的衝突,這些不反抗的論述不容易取得,但例如本小節分析的社區發展協會蔡執行長和他的兄長,還有前文提及過的警官、村長等,這些人們也確實都是地方「有頭有臉」的人們,因此他們的立場更容易被理解為地下政治的作用。

但是,透過本小節的分析我試圖強調:人們並不是接收相關資訊後被動的選擇立場,同時也不是完全先驗的、自由意識的在做出決定,而是累積了經驗、記憶和感情,跨越了過去、現在和未來的時間尺度,構成了想像再生能源建設的主體性。這一小節中,我並未反對利益和政治因素能夠左右地方居民的立場,這些因素我在上一章節都進行了分析,但我試圖跳脫這些既有普遍框架的限制,提出一個打破反抗與支持的二元光譜的視角,透過主體性想像的觀點,人們對再生能源建設的態度實際上反映了他們在四湖鄉成長至今對土地的感情,而人們立場之間的衝突,也成為了想像自己故鄉的方式的衝突。

我進一步試圖討論的問題是:再生能源地景究竟如何在形成主體想像的過程中產生作用?人們究竟如何想像這些建設,並進一步思考面對它們的態度?我在下一節將以一個關鍵的田野場景以及一名身分特殊的報導人提出綜合分析,並將本研究帶進尾聲。

(三)燈下黑

田野調查期間的一日,同行的指導老師在距離萡子寮較遠的一處咖啡廳遇見一名任職於能源廠商的報導人,透過一連串電話介紹和招呼後,我到達名為「荒涼」的咖啡廳和這名報導人碰面聊天。

四湖鄉雖然隨處可見再生能源建設,但是要遇上能源廠商的人員並不容易,多數任職於外資廠商或是外包技術員的人們在四湖鄉來去匆匆,且對當地人也頗有戒心。我曾在一座名為普碧寺的小廟剛好撞見兩名技術員完成了一座光電板的定期保養,技術員離去前在普碧寺的神像前淺拜了一下,卻因為趕著前往下一座案場而不得不趕忙離去。

我在荒涼咖啡碰面的葉先生卻不是如此,葉先生任職於一家光電板設置開發的能源廠商,大約三年前來到四湖鄉拓展漁電共生的業務,他的職位是公關主任,換句話說,他扮演著能源廠商與地方居民之間協商、溝通和傳遞資訊的角色。葉先生並不是「能源專業」出身,他經歷過律師事務所、導遊等許多各式各樣的產業,透過圓潤的溝通技巧工作,因緣際會的來到能源產業的協商前線。既不是當地人、也不是能源產業「極端擁護者」的葉先生,對於再生能源議題呈現出一種同時是當事人也同時是旁觀者的另類態度。尤其如前文所分析,光電板的建設成本較低、且與地主之間有較平衡的權力,因此往往能更完善的落實溝通與協商,這種技術性的溝通實踐也反映在葉先生的觀點上,例如目前整個再生能源市場走勢的變化:

我們今年就是要追那個2025非核嘛,我們光電的進度是大概70%,但是風電整個落後,只有20%。會落後那麼多的原因是因為它的投資金額比較大,還有很多第一批外商,達德那些,他們都慢慢陸續在撤走,因為我們現在台電給風電的躉購費率下降了,所以風電不夠的工作現在變成要靠光電維持。……然後像我老家在桃園觀音藻礁,那邊現在已經有六根天然氣煙囪了,現在三階又要蓋四根,已經蓋到第三根了,但也是進度落後,因為之前也是很多爭議。……所以現在很多這個進度都要跑到光電這裡來,然後現在最關鍵的是公民電廠,現在有很多村子裡、社區協會等,他們就希望大家認股,我們公司算是開發商,能夠跟地主談的,那如果社區認股也有回饋的話,很多事情就會容易許多。(田野筆記,葉先生,2024/01/22)

雖然普遍的抗爭論述也相當反對光電建設,但是仍然不能否認的具有較寬鬆的協商空間,低成本和低技術要求以及彈性的建設規模使得光電成為臺灣再生能源發展中最成功的一項,甚至在政治願景的壓力下擔起了其他能源產業的進度壓力。根據葉先生後續介紹的一系列技術流程16可得知,這種趨勢所呈現的是光電板的更進一步金融資產化,透過社區認股分散產權的同時,也能加速開發商到下游廠商實作的行政流程,這個過程所需要的是社區與廠商的土地共識:

「那現在這邊是租地比較多還是賣地比較多呢?」

「不一定,要看,比如像現在萡子寮這邊的話,有的是因為年輕的孩子都不願意承做那個地、不願意回來,他們在都市上班生活也不願意回來自己家。那爸媽年紀大了做不動了,有些就說好啊那租給你啊,然後領老人年金,其實在這裡老人年金一個月是可以過活的。那賣的話都是小孩都不會回來了,或是說走了、後繼無人了,就把它賣掉,住在這裡偏鄉醫療也不方便乾脆賣掉去都市裡住。也有那種老人先走了,小孩也不要地就賣掉了。像我們要找地主,其實都是在台北找啊,地主根本都在外地,不是只有雲林這樣,其實整個南台灣的農村人口結構都顛倒過來了。」(田野筆記,葉先生,2024/01/22)

在這種可能將土地賣掉而購買再生能源股份的未來趨勢下,能源廠商與土地形成了一種微妙的關係,租地和賣地在金融概念上截然不同,但這不只是關於金融產權的交易分配而已,而是關於四湖鄉居民對土地的情感與想像的聯繫。金融市場的核心概念是作為一種「與風險博弈」的經濟手段,是一種想像未來並做出預判的經濟模式(陳志武 2023)。金融市場的一個普遍原則在於持有金融資本的人必須共同承擔風險,因此在風險較高的情境下,釋出、賣出持有的資本才是明智之舉。而透過葉先生的敘述得知,包括四湖鄉在內的許多臺灣鄉村土地都被再生能源建設進一步金融資產化,如果地主將土地出售給能源廠商,土地的持有人將不會再是作為自然人的地主或居民,而是股份有限公司,這個過程中居民與土地的「感情」、以及後代與土地的「無情」實際上正是扮演著金融市場原則中的風險因素。

換句話說,再生能源的經濟模式是建立在人們對土地的感情與想像之上。這樣的觀點不只是從另一種面向重新印證了「想像」在整個再生能源議題中所扮演的重要角色,同時也再次指出再生能源產業的新自由主義經濟結構如何大幅影響南方地區的人與土地關係。

葉先生的另一份見解大幅啟發我了解地方居民抗爭論述語想像之間的關係。我在田野調查的最後一天與幾位同行的研究者們,在吳連進的帶領下前往謝厝村語當地抗爭的居民們對談。謝厝村位於萡子寮東南方約七公里左右,是由謝厝、水尾、拔子腳這三個聚落所組成,位於中間的謝厝聚落旁有一座自來水淨水廠,是周遭居民生活用水的直接來源。如今,一家能源廠商經台電申請後未經居民同意就預計在淨水廠旁邊不到二十公尺處設立一座變電站,引起居民的強烈反彈。

超過半年前,居民就已經在案址附近的路邊以靜坐、拉布條、搭帳篷擋住入口等方式進行抗議,但隨著步入東北季風的季節,帳篷和布條容易被吹走,年老的居民們也無法持續在外忍受風寒,因此反抗居民們自行籌建了一座由輕鋼架和帆布搭建的臨時涼亭,這座涼亭逐漸不只是抗爭活動的基地,而是居民日常聚集、聊天、泡茶抬槓的休閒去處。

我們到達涼亭時,已經有十幾位居民面色凝重地坐在一張摺疊長桌的周圍,在吳連進的提早安排之下,謝厝村的村長、抗爭自救會的主要成員等人物也都出席。一番招呼和介紹之後,居民們開始講解整個案場環境以及抗爭理由,他們起出解釋:變電箱工程可能造成水質汙染,且低頻噪音、電磁波等也會危害周遭居民的健康,可能會造成癌症。不過,隨著一連串輪番問答之後,一名老婦人說道:

其實我們也不是怕污染,我們怕的是這個變電站蓋好了以後,這整片土地都要變成光電板。(田野筆記,謝厝居民,2024/01/25)

這是一個相當重要的回應,居民首次直接表明抗爭的論述建立在土地的想像之上,水質汙染、電磁波、癌症等「經驗」都如同我在前文所分析的,論述與經驗之間的斷裂,以及流行病學因果關係中的不確定性。在這場抗爭中,變電站即使還未完工成形,甚至還沒有開始建造,它已經扮演了一種多重的想像媒介,它同時是被動的被想像(想像它的存在)也是主動的想像(想像未來的土地),一個無形的媒介被想像出來,並建構著想像的主體。

謝厝的案例能夠以葉先生的一個概念來準確說明:

他們會害怕(變電站、升壓站)啊!他們會有那種傳統對於變電站的一種害怕,就是覺得電磁波會得癌症嘛。可是你看像台北,很多住的地方旁邊就是變電站跟高壓塔,可是住很久也沒說甚麼癌症。其實這是『燈下黑』那種感覺你知道嗎?就像長庚醫院有在麥寮那邊做健康調查,發現他們平均壽命是升高的喔,癌症是下降的喔,因為他們那邊有醫療資源。可是四湖口湖這裡就沒有,反而那個六輕煙囪的煙都被風吹到這裡。所以是不是說就是『燈下黑』嘛,你燈下面是黑的,反而往外圍去看才是有影響的。(田野筆記,葉先生,2024/01/22)

「燈下黑」實際上是將我前文中提出的許多分析結合在一起,它指出了一種當地與非當地之間的矛盾關係,當地的汙染源可能是來自非當地,而當地的影響可能也實際上要從非當地的角度才能看見。我在本研究中反覆強調的論述與經驗之間的斷裂就呈現了這樣的概念,當地無法經驗、不願被經驗的經驗, 是透過非當地的他者的論述中引述而來,不僅呈現出一種想像中的經驗,也透過這種經驗交換構成了一個抗爭組織的網路。居民所抗爭的風電機、光電板、變電站這些建設很多時候是不存在的,但是透過已經存在的形象類比,例如四湖沿岸的台電示範風力機組,居民能夠想像它們,同時也想像自己生活的地方。「燈下黑」的概念指出了經驗、媒介、論述和想像在各種尺度的當地與非當地之間的曖昧關係,從沿岸示範風機到內陸的風機、這個村莊的抗爭到那個村莊的抗爭、這個縣市的能源到另一個縣市的能源、這個國家的發展到整個全球的發展……。

在謝厝的臨時涼亭與地方居民們對談完畢後,一位媽媽大喊:「喝酸辣湯囉!」便引導兩位抱著大紙箱的叔叔將紙箱放在長桌上,頓時居民們原本嚴肅凝重的神情豁然開朗了起來,排隊將空空的手伸進紙箱變出一碗湯來,很快所有人便在東北季風的吹拂下端著熱騰騰的湯碗取暖。同樣的這一陣風也許吹來了六輕排放的廢氣,也吹倒了居民抗爭所搭的帳篷,同時更吹動了岸邊發黃的風電機組,在風中發出嗡嗡聲響。

結論 風蕭蕭

自從上世紀石油危機以來,能源成為現代國家迫切討論的問題,新能源的技術卻也興起了挑戰國家的新自由主義經濟趨勢。而隨著氣候變遷成為顯學,環保主義進一步影響了能源發展的技術與政治,行星尺度的氣候問題要求人們組成一種前所未有的「共同體」來反思、回應和承擔環境保護的義務與責任。然而這種共同體的概念顯然是破碎且不平等的,它重新喚起過去殖民主義所留下來的一種單一世界(one-world)的建構論,在這個聲稱所有人類都共同承擔了行星變遷的影響與責任的「人類世(anthropocene)」當中,實際上是一個有許多不被當作人類的、看不見的人的過程(anthropo-not-seen),一個終結眾多世界的意志(de la Cadena 2015)。

本研究關注了四湖鄉在上述的趨勢之下所形成的反抗,繼「2025非核家園」的政策之後,臺灣有許多非都市土地遭受再生能源建設的掠奪和入侵,其中以風電和光電為最主要的項目。而四湖鄉在吳連進的號召和帶領之下,組成了「四湖鄉反風吹自救會」,針對達德能源未來即將建造但尚未建造的風電機進行抗爭,並建立起完善的抗爭論述內容。然而我透過田野調查發現,這些抗爭論述時常與居民的身體經驗產生斷裂,例如鮮少有人居住在噪音影響的範圍中,環境污染的源頭也眾說紛紜。但這種矛盾性實際上是綜合了地方的發展歷史、建設技術、治理模式、地景感官以及生活在地方的回憶與情緒等許多種因素共同構成的複雜關係,不僅打破了普遍將抗爭論述視為政治與經濟利益的刻板印象,我也希望能進一步強調這樣的討論面向提供了當代環境研究一個重要的視野。

我在前文曾指出,Escobar的發展理論所關心的是一種由上至下的結構性論述,這種論述將全球南方和第三世界描述為一種充滿問題的、需要西方進步的科學來解決的地方。但隨著發展理論發展為「後發展」理論,發展再也不是一種單一線性的概念,而本身就是一種多重的、異質的概念,無論是對國家還是當地人,發展一直是一種複雜的問題,人們對現代化和全球化的想像也都不同。這種發展概念的演變啟發Escobar討論本體論層次上的思考,他提出「多元宇宙(pluriverse)」的概念,不僅批判現代化思維為將世界納入單一秩序的傾向,也提出人和非人(nonhuman)之間真實的差異。資本主義往往將人和非人視為一種生產與剝削的關係,若要試圖打破現代性資本主義對世界的二元論述的話,我們必須重新認識一種「關係式本體論(Relational Ontology)」來建構不同物種之間相互依賴的、延續的多元世界(Escobar 2012[1995]:xxiv-xxxiii;卓浩右 2023)。

我在本研究中以有限的田野時間、材料和書寫篇幅來試圖回應這種觀點。我從風的能動性開始書寫,試圖闡述風不是一種生活環境的背景,而是社會中的行動者,它不僅塑造四湖鄉獨特的地方文化和民族性,也引誘了能源廠商,試圖將難以捉摸的風轉化為可以計算和剝削的電力,使風「現代化」。這個過程假設了一個單一世界論,即在這個世界中,風僅僅是用來生產電的一種無限動力,而四湖鄉的居民們同為人類,也必須承擔起「人類」造成環境破壞所應該承擔的責任。然而風本身也不斷的挑戰這種世界觀,風本身作為風力發電的動能,挾帶的鹽分卻減短風電機和光電板的壽命;風聲也和吹動風車的噪音形成對比,形成一個至今仍無法在公眾科學上行成共識的風車症難題;而透過風車轉動與否來視覺化風的存在,挑戰人們對國家發展成功與否的批判;風吹走了居民抗爭的帳篷,卻也啟發他們以更堅決的物質形式佔據土地。

風不斷地創造了微妙的身體感官經驗,也同時挑戰這種經驗,促使人們不斷懷疑將風現代化、科學化的過程。風難以捉摸的特性始終存在,存在在建設技術、科學研究、抗爭論述和政治語言當中,它透過各種媒介展現自身的主體性,敦促人們解構自身慣常的西方單一世界論。風電機亦然,雖然作為發展論述下的物質產品,它並未單純只是發展論述的被動載體。事實上,我希望進一步強調,風電機甚至並不是發展論述的產物,在四湖鄉可以看見,即使是「尚未存在的」風電機,也都具有社會的能動性,人們透過想像中的風電機形成論述,這種想像同時是關於過去、現在、以及未來的。就和風一樣,風的「不在」不代表「不存在」,沒有風的時候,停擺的風電機使當地居民質疑風電機的效果;而風電機「不存在」的時候也不代表它「不在」,反而正是因為它的不存在,使它的存在充滿可能性與能動性。由此來看,風和風電機都存在於一種多重的時間性(multi-temporality)當中,包括過去的台電示範風電機、當下抗爭論述討論的風電機、以及未來可能會建造的風電機。這些多重的時間性透過想像聯繫在一起,而想像本身也是透過多重的時間性建構主體性,包括過去發展失敗的失望感、當下風電機所呈現的感官經驗、以及家鄉與土地與人的未來。我認為,這些面向的關注將非人物種的本體論問題——即非人物種究竟是否存在、如何存在與不存在的問題,以地景感官、主體想像和時間性的討論串連在一起,是目前國內環境研究中較少出發的觀點,也能同時回應如Escobar所提出的多元宇宙觀點,進一步省思上世紀以來現代化發展所造成的衝擊與影響。然而本研究受限於田野調查時間和研究成本,上述的本體論觀點並未能更有效深入討論,因此僅在文末提出期許與可能性,以自我敦促未來的研究途徑。

(本文與參考資料收錄於《臺灣大學人類學系112學年度文化田野實習與方法成果專輯》頁47-129。)

註腳

- 臺灣大學人類學研究所研究生。本文為臺灣大學人類學系112學年度文化田野實習與方法課程期末報告,特別感謝黃郁茜老師指導,以及吳連進先生和四湖鄉萡子寮居民們的報導與指教。另也感謝郭天祐、劉曉語在理論方向上給予建議並協助內容校訂,也感謝饒祐睿給予評論和修正建議 ↩︎

- 「在在國際法上,議定書(protocol)通常為某綱要公約的附件,蓋綱要公約一般僅就議題之原則達成協議,並未就具體行動計畫或數值目標作規範。為補充綱要公約之不足,再制定與國際公約同具約束力之議定書。⋯⋯而協定(agreement)通常是較為技術性質(行政性、事務性)的具體條文。」(鍾兆晉 2017)。 ↩︎

- 譚偉恩 2019。《巴黎協定的台灣對策(上):要求各方平等為地球盡一份力,但什麼是「平等」?》 TNL The News Lens 關鍵評論網。2019年10月24日上線

https://www.thenewslens.com/article/126361. ↩︎ - 請見本文「論述的衝突」第一小節。 ↩︎

- 許祖菱,2021〈噪音擾民 雲林團體反陸域風機 達德能源:一切依法申設〉。擁抱低碳世。https://ddpp.ntu.edu.tw/selected-articles/domestic-news/1153-new-1100220-2.html ↩︎

- 邱璽臣,2021〈雲林四湖鄉親春節不安心 500人宣示反風車決心 要求風車滾出去〉。匯流新聞網。https://cnews.com.tw/181210217a01/ ↩︎

- 我向吳連進問起當地是否有風車症患者時,他提供了我一個模糊但直接的資訊(住在民宿對面小屋裡的人)但並未表明他就是「患者」,而是因距離沿海較近而受到影響的人。然而根據調查,這名居民家母剛去世,且個性害羞內向,也似乎不在家,因此不方便打擾訪問。 ↩︎

- 請見本文「論述的衝突」第二小節。 ↩︎

- 我並未找到相關的法律顯示屋主或地主同意書能夠免去環評,也未有廠商公開資訊表示風電機周圍建設需要廠商同意,然而現下環評需求與廠商技術規定皆相當模糊不清,筆者無意爭論抗爭論述的客觀真實性,而是試圖了解這些論述背後的意涵。 ↩︎

- 由屏東縣政府和臺南市環保局等普遍網路資訊指出。 ↩︎

- 地面型光電板耐鹽性質並不包含在施工許可的審查範圍內,而截至目前也只有建設於溼地的地面型光電板需要經過環評評估(經濟部能源署,2020)。國際電工委員會(IEC, International Electrotechnical Commission)針對太陽能板的耐鹽性制定標準(IEC 61701:2020),然而這些標準主要適用於光電板產品生產到上市過程的市場檢驗,並非政府訂定的許可標準。 ↩︎

- 儘管如此,地主與居民在這個市場中是截然不同的角色,無論是養殖漁業或農業在當地通常都是以佃農關係進行生產,大多數地主甚至並不住在當地,因此也導致許多爭議環繞在地主與廠商獲利、養殖戶與農民則沒有土地,也無法再從事生產或是承擔建設汙染的困境。這類爭議比較多發生在漁電共生和農電共生方案中。參考:林吉洋,2024〈為何漁電共生變成漁不聊生?神農獎漁民邱經堯:租金上漲、土地競爭,養殖戶陷生存困境〉。上下游新聞。https://www.newsmarket.com.tw/blog/202050/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3VoGesFqaVT0DLEcwRlozcoRu28DdeIRy1NN0pKBf_1CQBaFzDkPiA0oU_aem_Admchk__3pKiybb1O4th7YJ9ba1QI3DIOGpTAdb6JLSy2Oy-dcpSJA2nckelaoLvIz70piTB6Kbn_r2MzxP2Ws1M

↩︎ - 究竟何謂彌勒寺和普天宮的「公共態度」?我在本文中沒有足夠的材料與篇幅能夠詳細說明。不過,彌勒寺長年以來以外地信眾的支持為主,老住持生前的神威「六神通」以及以節食、禁慾等個人修行活動都和當地王爺信仰有非常不同的信仰本質,彌勒寺所組織的愛心會更與普天宮有相當不同的地方組織形式。至於漢人傳統信仰的地方公共性以及祭祀圈之研究國內已有相當成熟的討論(e.g. 林美容 1987;丁仁傑 2013;齊偉先 2019)。

↩︎ - 蔡副會長最後想表達的想法未能完整表達,然而,東北航道是因全球暖化造成北極冰帽融化所開發出的一條新海上航道,具有大幅影響歐亞海上運輸的政治與經濟局勢,確實與氣候變遷議題的關聯相當密切。

↩︎ - 雲豹能源公司,2016年於臺灣成立的能源公司,主要投資項目是光電板,目前為國內市值最高的光電廠商之一 ↩︎

- 包括縣、市政府工程許可審查流程、EPC(Engineering、Procurement、Construction)下游廠商作業、補助回饋金概算模式與相關廠商個案分析等,礙於篇幅限制,本文無法全數收錄精彩的技術性內容。

↩︎

Leave a comment